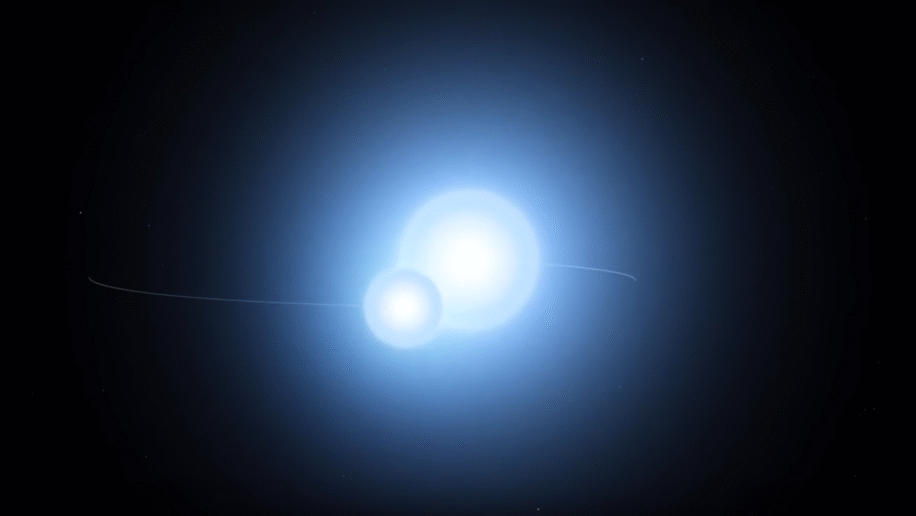

Un système binaire rare, dans lequel l’une des étoiles semble orbiter à l’intérieur même de l’autre, a été récemment identifié à quelque 455 années-lumière de la Terre. L’étoile principale, un pulsar milliseconde, aurait absorbé la quasi-totalité de l’enveloppe externe de sa compagne, ne laissant subsister qu’un noyau composé exclusivement d’hélium. Ce phénomène aurait conduit à la formation d’un système binaire à « enveloppe commune », où l’une des étoiles évolue à l’intérieur des couches externes de l’autre.

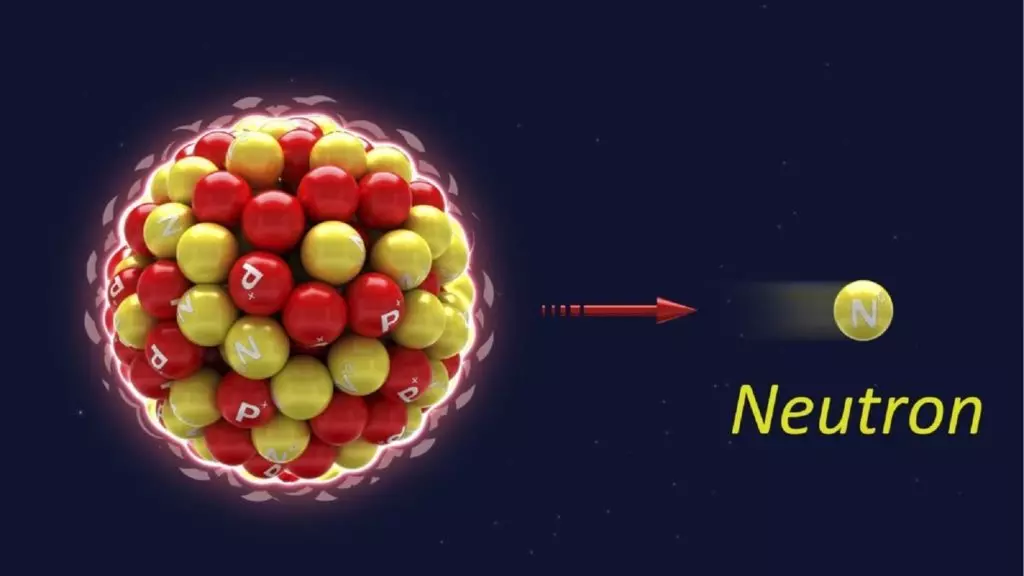

Résultant de l’effondrement d’étoiles dont la masse initiale se situe entre huit et dix masses solaires, les pulsars sont des types d’étoiles à neutrons nommés ainsi en raison de leur émission périodique de rayonnement, perçue comme des impulsions. Ce rayonnement, émis depuis leurs pôles magnétiques, devient perceptible depuis la Terre uniquement lorsque l’un des pôles est orienté vers nous, donnant l’illusion d’un clignotement régulier.

Lors de l’effondrement gravitationnel de l’étoile, son cœur devient si dense que son attraction gravitationnelle est suffisante pour écraser protons et électrons, donnant naissance à un astre essentiellement constitué de neutrons.

Certains pulsars, dits « pulsars millisecondes », tournent sur eux-mêmes à une vitesse vertigineuse, complétant une rotation en moins de 30 millisecondes. Cette rapidité est généralement provoquée par l’accumulation de matière issue d’une étoile proche. Les systèmes binaires abritant de tels objets évoluent de diverses manières, selon les masses initiales des deux étoiles, traversant souvent plusieurs phases de transfert de masse.

Les astronomes estiment que ce transfert peut mener à une ou deux explosions en supernova, ou bien à l’apparition d’une enveloppe commune, lorsque l’une des étoiles gonfle au point d’englober l’autre. Ce processus entraîne un rapprochement orbital rapide, menant soit à la fusion des deux astres, soit à l’éjection presque totale de l’enveloppe de l’étoile géante, ne laissant qu’un noyau d’hélium évoluant en orbite très proche autour du pulsar.

Toutefois, un tel système à enveloppe commune, aussi singulier dans sa configuration, n’avait encore jamais été observé. Une équipe codirigée par l’Académie chinoise des sciences (CAS) pense avoir enfin identifié un exemple de ce type. Les caractéristiques du système découvert correspondent en tout point aux modèles théoriques élaborés ces dernières années.

« Yang et al . ont identifié un pulsar en rotation rapide sur une orbite proche avec une étoile à hélium compagnon », explique Keith T. Smith, qui a édité l’étude, récemment publiée dans la revue Science. « La comparaison avec les modèles théoriques a montré que ce système a récemment connu une phase d’enveloppe commune, le pulsar orbitant à l’intérieur de l’enveloppe d’une étoile compagnon de la séquence principale », ajoute-t-il.

Deux étoiles à enveloppe commune

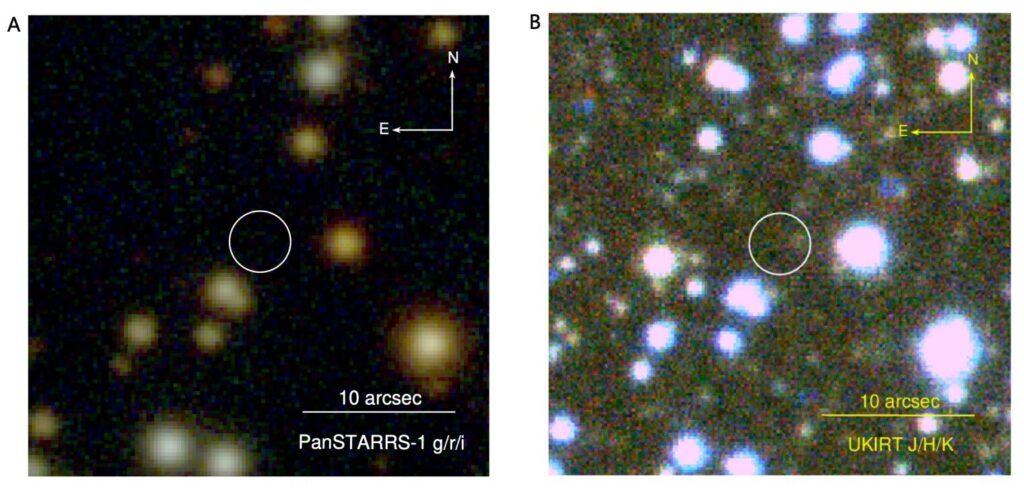

PSR J1928+1815, le pulsar analysé par les chercheurs chinois, a été détecté pour la première fois en 2010. Les premières observations ont révélé qu’il possédait une période de rotation de 10,55 millisecondes, et que ses émissions étaient interrompues pendant environ un sixième de son orbite, ce qui laissait soupçonner la présence d’un corps compagnon à proximité.

La nouvelle étude repose sur plusieurs années d’observations, menées pour affiner les données et confirmer la présence d’une seconde étoile. Pour ce faire, l’équipe a eu recours à la technique de synchronisation radio, exploitant le radiotélescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST), situé en Chine – le plus grand radiotélescope à parabole unique au monde.

Les résultats indiquent qu’il s’agit d’un système binaire extrêmement compact, avec une période orbitale de seulement 3,6 heures. Les deux objets sont séparés par environ 1,12 million de kilomètres – une distance près de 50 fois inférieure à celle séparant Mercure du Soleil –, précise Jin-Lan Han, co-auteur de l’étude et président de la division de radioastronomie des Observatoires astronomiques nationaux de la CAS, auprès de Space.com. La seconde étoile, dont la masse est estimée entre une et 1,6 masses solaires, éclipse le pulsar pendant environ 17 % de son orbite.

Selon les chercheurs, cet objet serait très probablement un noyau d’étoile mis à nu, essentiellement constitué d’hélium. Les modélisations informatiques suggèrent qu’à l’origine, les deux astres étaient séparés de 299 millions de kilomètres, soit deux fois la distance Terre-Soleil.

La réduction spectaculaire de cette distance s’expliquerait par l’absorption de l’enveloppe externe de la compagne par le pulsar, menant à la formation d’une enveloppe commune. Le pulsar aurait alors orbité très près du noyau de son étoile compagnon pendant environ mille ans, jusqu’à ce que ce dernier soit totalement dépouillé de ses dernières couches externes.

« Nous interprétons ce système comme ayant récemment connu une phase d’enveloppe commune, produisant une étoile binaire compacte », écrivent les auteurs de l’étude. En se fondant sur les rares systèmes binaires recensés susceptibles de présenter des caractéristiques similaires, les chercheurs estiment qu’entre 16 et 84 systèmes analogues pourraient exister dans la Voie lactée.