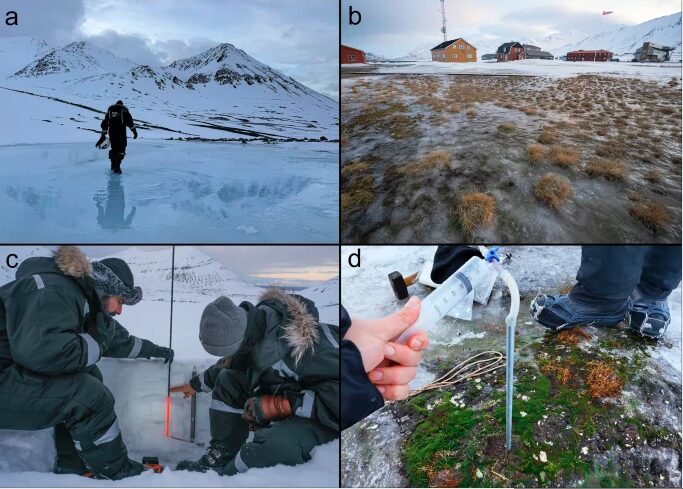

En février dernier, lors d’une expédition menée au Svalbard, un petit archipel situé à l’extrême nord de l’Arctique, des chercheurs ont observé des mutations préoccupantes de l’hiver, consécutives à des hausses de températures récurrentes. Jadis caractérisée par des hivers durablement enneigés, la région a connu des températures exceptionnellement élevées, provoquant la formation de flaques stagnantes de neige fondue et la repousse prématurée de la végétation — signes avant-coureurs d’une transition vers un Arctique transformé.

Situé au cœur de l’océan Arctique, dans la mer du Groenland, le Svalbard constitue le territoire le plus septentrional de la Norvège. Longtemps réputé pour ses hivers rigoureux et ses températures quasi exclusivement négatives, l’archipel est désormais en première ligne du réchauffement climatique. Il se réchauffe actuellement six à sept fois plus vite que la moyenne mondiale. En hiver, cette tendance s’accentue : les températures saisonnières y augmentent près de deux fois plus rapidement que la moyenne annuelle mondiale.

Dans le même temps, les précipitations y progressent de 3 à 4 % par décennie, avec une part croissante tombant sous forme de pluie. Ces épisodes pluvieux se sont considérablement multipliés au cours des quatre dernières décennies. Certains chercheurs estiment même que la pluie pourrait devenir, d’ici la fin du siècle, la forme dominante de précipitation en Arctique, à mesure que le climat poursuit son réchauffement.

Début 2025, les températures hivernales de l’Arctique figuraient parmi les plus élevées jamais enregistrées. À Ny-Ålesund, la zone habitée la plus septentrionale de la planète, située au nord-ouest du Svalbard, la température moyenne du mois de février s’élevait à -3,3 °C — bien au-dessus de la moyenne observée entre 1961 et 2001 pour la même période.

Des pics à 4,7 °C ont été relevés, et les températures de l’air sont restées supérieures à 0 °C pendant quatorze jours — sans que l’on sache s’il s’agissait de jours consécutifs, une précision qui aurait permis d’en mieux cerner la portée. Une équipe dirigée par l’Université Queen Mary de Londres a pu observer directement, sur le terrain, les conséquences de ces bouleversements sur l’écosystème local.

Une mission scientifique bouleversée par la douceur hivernale

Alors qu’ils s’étaient préparés à des températures négatives et s’étaient équipés en conséquence, les chercheurs ont été confrontés à une réalité déroutante. « Se tenir debout dans des flaques d’eau au pied du glacier ou sur la toundra verte et nue était à la fois choquant et surréaliste », rapporte dans un communiqué James Bradley, maître de conférences en sciences de l’environnement à l’Université Queen Mary de Londres. « L’épaisse couche de neige qui recouvrait le paysage a disparu en quelques jours. Mon équipement me semblait un vestige d’un autre climat », poursuit-il. L’équipe de Bradley s’est retrouvée à devoir travailler à mains nues sous la pluie, plutôt que de porter gants et vêtements isolants.

La mission menée à Ny-Ålesund avait pour but d’étudier les communautés microbiennes glaciaires et terrestres ainsi que leur rôle dans les cycles du carbone et d’autres éléments durant la période sombre et gelée de l’hiver arctique. Mais les conditions sur place ont déjoué les attentes : les températures sont restées constamment au-dessus de zéro, les précipitations étaient faibles, et la couverture neigeuse bien en deçà de la normale.

Sur la toundra, des flaques de neige fondue ont formé des lacs temporaires, des ruisseaux, voire de petites rivières qui, en temps normal, demeurent gelés jusqu’au printemps. Par endroits, la couche active du pergélisol — censée rester gelée en permanence — était dépourvue de neige, mettant en péril la stabilité du sol.

« Nous assistons à une transformation de l’hiver arctique. Il ne s’agit pas seulement d’un réchauffement, mais du franchissement de seuils qui modifient fondamentalement le comportement de la saison », déclare James Bradley au média Down to Earth. « La présence de pluie au lieu de neige, de sols dégelés au lieu de gelés, et de mares d’eau de fonte en plein cœur de l’hiver sont autant d’indices d’une saison en transition », précise-t-il.

Une spirale climatique aux impacts multiples

Selon l’étude publiée dans la revue Nature Communications, l’épisode de réchauffement observé en février n’était pas un événement isolé mais récurrent au cours des dernières décennies. Les scientifiques estiment que la fréquence et l’intensité de ces épisodes devraient s’intensifier dans les années à venir, provoquant des effets en cascade sur l’ensemble des écosystèmes arctiques.

L’Arctique, en particulier durant l’hiver, se réchauffe plus rapidement que d’autres régions du globe, en raison de mécanismes de rétroaction liés notamment à la fonte des glaces, à l’augmentation de la couverture nuageuse et à la modification du transport de chaleur. Ainsi, lorsque la banquise se réduit en été, l’océan emmagasine davantage de chaleur, qu’il restitue ensuite à l’atmosphère pendant l’hiver, surtout au-dessus des zones habituellement recouvertes de glace.

« L’air plus chaud et l’augmentation de l’humidité favorisent une plus grande couverture nuageuse, laquelle piège le rayonnement de grande longueur d’onde et maintient des températures de surface élevées. Cela rend l’hiver particulièrement vulnérable au réchauffement. Le Svalbard est l’une des régions de l’Arctique qui se réchauffent le plus rapidement », souligne encore le chercheur.

Par ailleurs, l’excès d’eau de fonte s’infiltre dans les sols, sature les pores puis regèle. Ce processus forme une croûte de glace dense et imperméable qui peut entraver les échanges gazeux entre le sol et l’atmosphère. La réduction de l’oxygène disponible dans le sol pourrait nuire au microbiote, et augmenterait la production de méthane.

Les conséquences de ces changements touchent également la faune, par la réduction de l’accès au fourrage en hiver. Les communautés humaines ne sont pas épargnées : l’instabilité accrue des manteaux neigeux accroît le risque d’avalanches et fragilise les infrastructures. À Ny-Ålesund, plusieurs bâtiments, dont ceux abritant la station de recherche arctique britannique et la station arctique Dirigibile Italia, ont récemment été déplacés sur de nouvelles fondations en raison du dégel du pergélisol.

« Le réchauffement hivernal dans l’Arctique a depuis longtemps atteint le point de fusion et remodèle les paysages arctiques. Ces phénomènes ne doivent plus être considérés comme des anomalies, mais bien comme les caractéristiques du nouvel état de l’Arctique », concluent les auteurs de l’étude.