Les panthères de Floride ont été sauvées de justesse de l’extinction grâce à un sauvetage génétique impliquant des panthères du Texas. Alors qu’il restait moins de 30 spécimens dans les années 1990, l’introduction de femelles venues du Texas a renforcé leur diversité génétique, réduisant sensiblement un taux de consanguinité qui menaçait gravement l’espèce. La population atteint aujourd’hui environ 200 individus, mais ce répit pourrait être de courte durée sans une gestion rigoureuse, préviennent les biologistes.

Les panthères de Floride (Puma concolor coryi) sont une sous-espèce de puma (ou cougar) qui occupaient autrefois l’ensemble de la Floride et de la Géorgie, jusqu’en Alabama, en passant par le Mississippi, la Louisiane, l’Arkansas, certaines parties du Tennessee et la Caroline du Sud. La destruction de leur habitat et la chasse ont cependant réduit drastiquement leur aire de répartition, ne leur laissant plus que moins de 5 % de leur territoire d’origine.

Il convient de rappeler que les grands carnivores, comme les panthères, jouent un rôle écosystémique essentiel, régulant notamment les populations de rongeurs et d’herbivores. Sans eux, certaines espèces proliféreraient, menaçant à la fois la flore et la santé humaine. Un précédent bien documenté s’est produit au Yellowstone, lorsque les loups (Canis lupus) furent abattus massivement dans les années 1920 : les cervidés se sont alors multipliés au point de freiner la régénération des forêts. Les efforts ultérieurs de réintroduction ont contribué à restaurer une grande partie de l’écosystème d’origine.

Du fait de territoires de plus en plus restreints et d’un effectif très réduit, les panthères de Floride ont été contraintes à une reproduction entre individus apparentés. Dans les années 1990, cette consanguinité atteignait un niveau alarmant, plongeant l’espèce dans un cercle vicieux qui la menait au bord de l’extinction.

Pour tenter de rompre cette dynamique, huit femelles panthères du Texas (Puma concolor stanleyana) furent introduites en Floride afin d’augmenter la diversité génétique et de réduire la consanguinité. Près de trente ans plus tard, la population avoisine les 200 individus. Mais les effets à long terme de cet apport génétique restent incertains.

« L’une des principales préoccupations concernant l’introduction d’individus du Texas était que la variation génétique propre à la Floride puisse être complètement remplacée », explique, dans un article de blog, Diana Aguilar-Gómez, chercheuse à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). « Ce serait problématique si l’on souhaite préserver la sous-espèce propre à la Floride », ajoute-t-elle.

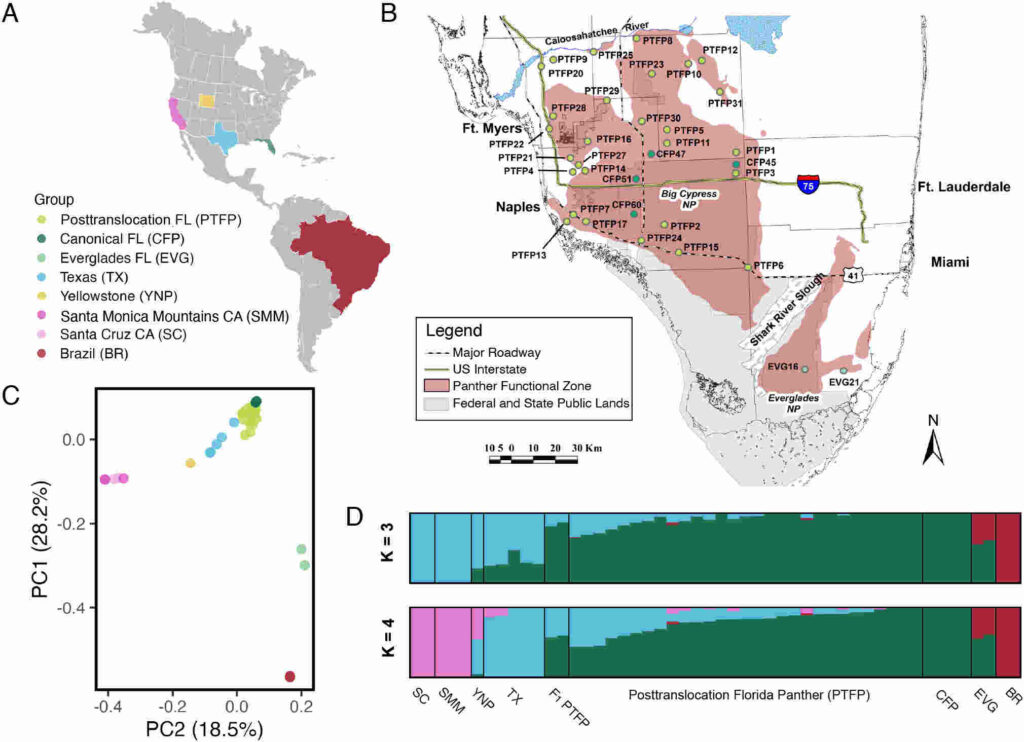

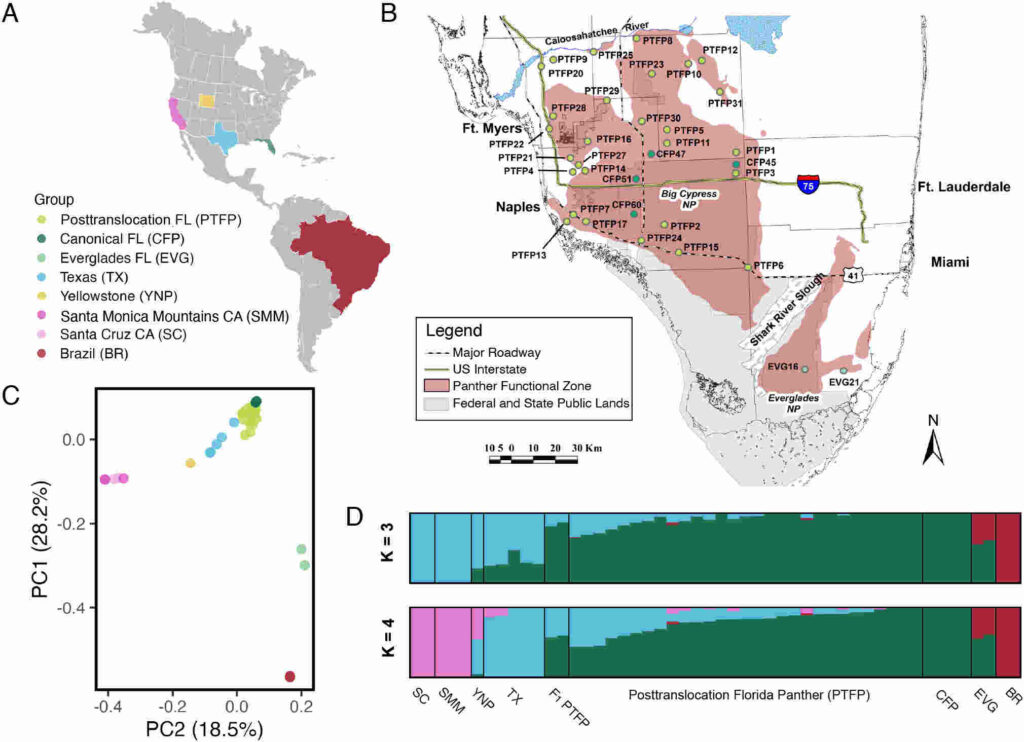

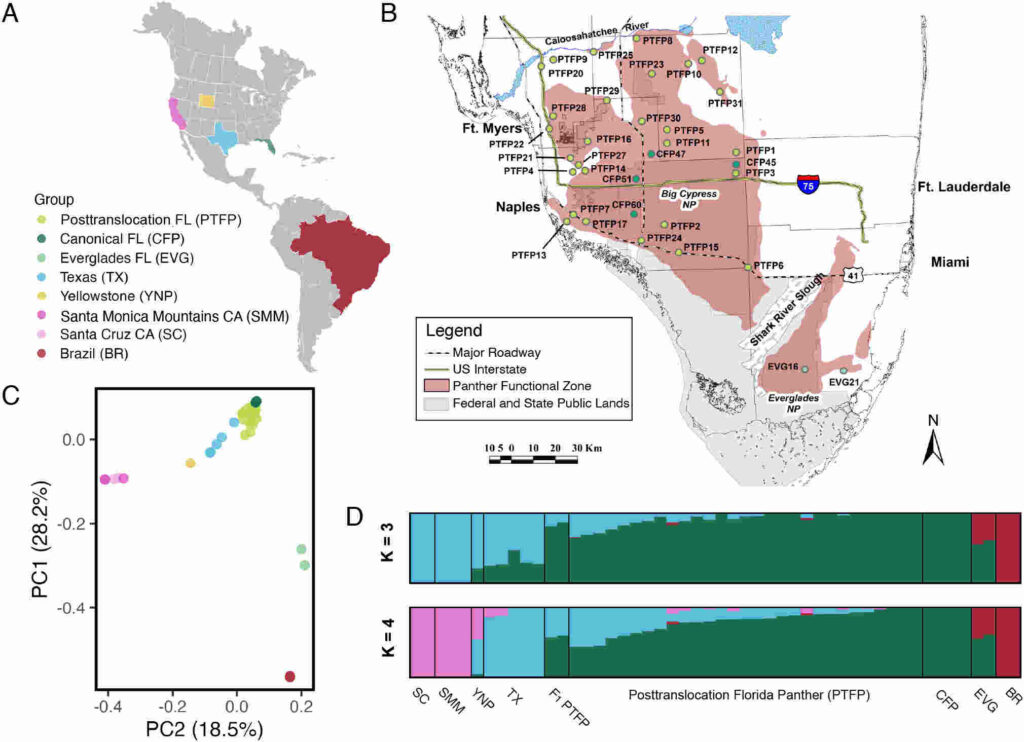

Pour évaluer les conséquences de cette introduction, Aguilar-Gómez et ses collègues de l’Université de Californie à Berkeley et de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ont étudié le génome de la nouvelle population. Les résultats – publiés dans la revue PNAS – montrent que, pour l’heure, l’apport de diversité par les panthères du Texas s’avère bénéfique.

Des efforts de 30 ans qui ont porté leurs fruits

La reproduction entre individus apparentés favorise l’expression de mutations génétiques délétères. Chaque individu porte deux copies d’un gène, l’une héritée du père et l’autre héritée de la mère. Si l’une est défectueuse ou comporte une mutation nocive, l’organisme exprime généralement la version saine (hétérozygotie). En revanche, si la mutation est transmise par les deux parents (homozygotie), elle s’exprime par des traits désavantageux.

Plus le taux de consanguinité est élevé, plus ces traits néfastes apparaissent. Chez les panthères de Floride, cela se traduisait par des queues tordues et une fertilité réduite chez les mâles. L’apport génétique d’une autre population peut réduire cette consanguinité, mais il existe un risque que le génome introduit remplace en partie, voire totalement – un phénomène appelé « swamping génomique » – celui de la population initiale.

Bien que les panthères de Floride et du Texas appartiennent à la même espèce, elles occupent des aires distinctes et se rencontrent rarement. Elles possèdent donc leurs propres variantes génétiques, certaines pouvant contribuer à leur survie dans leurs environnements respectifs.

Pour mesurer l’impact de l’apport texan, l’équipe a analysé les génomes de panthères hybrides (ascendance floridienne et texane) et les a comparés à ceux de cinq panthères du Texas, de quatre panthères de Floride, ainsi que de pumas de Californie et du Brésil.

Les analyses révèlent que l’introduction texane n’a pas occulté le génome des panthères de Floride, mais a seulement réduit le nombre total de mutations néfastes chez elles. « Nos résultats montrent que la génétique floridienne est toujours bien présente », souligne la chercheuse.

Les mutations à l’état homozygote ont diminué, tandis que l’hétérozygotie a augmenté, ce qui signifie que les mutations nocives, bien que toujours présentes, s’expriment moins et causent moins de problèmes. En d’autres termes, la diversité génétique apportée a limité les effets de mutations préjudiciables qui affectaient la santé et la reproduction des panthères de Floride.

Un répit de courte durée sans gestion rigoureuse

Il faut toutefois rappeler que les bénéfices d’une introduction génétique ne sont pas éternels et peuvent, à long terme, se révéler négatifs si la population reste réduite. « Nos simulations suggèrent que les bénéfices de la translocation pourraient être limités », précise Aguilar-Gómez. « Pour l’instant, les mutations nocives sont masquées par une hétérozygotie accrue, mais si la population demeure faible – comme l’estimation actuelle d’environ 200 individus – la consanguinité pourrait repartir à la hausse », poursuit-elle.

Cette situation impose une surveillance et une gestion continues. Selon l’experte, une nouvelle translocation pourrait s’avérer nécessaire, mais elle devrait alors être soigneusement évaluée et précédée d’analyses génétiques approfondies.