Les reines de fourmis moissonneuses ibériques clonent les mâles d’une autre espèce pour s’accoupler avec eux et donner naissance à des ouvrières hybrides. Toutes les fourmis d’une colonie partagent ainsi la même mère, mais appartiennent à deux espèces différentes. Alors que certaines espèces sont connues pour s’hybrider afin de produire des ouvrières, le mode de reproduction des moissonneuses ibériques est si particulier qu’il remet en question les limites habituelles de l’individualité.

Bien que le clonage constitue l’un des modes de reproduction les plus simples, la plupart des animaux de la planète se reproduisent de manière plus complexe. Chez les espèces sexuées, la reproduction suppose l’interaction entre mâles et femelles, et les descendants appartiennent toujours à la même espèce, quelles que soient les variations morphologiques.

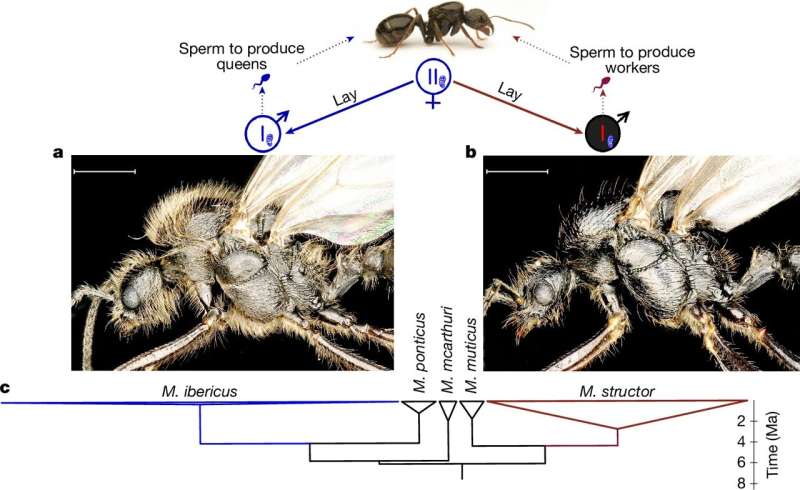

Certaines fourmis échappent toutefois à cette règle. Chez elles, la reproduction sexuée classique ne permet pas de produire des ouvrières. Les œufs fécondés par des mâles de la même espèce ne donnent naissance qu’à des reines, tandis que les œufs non fécondés produisent des mâles ailés, qui s’envolent pour s’accoupler avec d’autres reines.

Pour engendrer des ouvrières, ces fourmis doivent donc s’accoupler avec une autre espèce. Les ouvrières issues de ce processus sont des hybrides, qui héritent des caractéristiques de plusieurs espèces. Mais si cette stratégie de reproduction peut sembler inhabituelle, celle des fourmis moissonneuses ibériques (Messor ibericus) se révèle encore plus singulière.

En analysant génétiquement des colonies de M. ibericus, une équipe codirigée par l’Université de Montpellier a découvert que les reines produisaient des clones de mâles appartenant à une espèce différente, avec lesquels elles s’accouplaient ensuite pour donner naissance à des ouvrières hybrides. Ces résultats viennent d’être publiés dans la revue Nature.

Un mécanisme reproductif insolite

Les chercheurs ont mené des analyses génomiques sur 390 fourmis sauvages, appartenant à cinq espèces du genre Messor réparties en Europe. Ils ont établi que les colonies de M. ibericus ne comptaient que des ouvrières hybrides de première génération, possédant à la fois l’ADN de M. ibericus et de M. structor. Ces ouvrières hybrides avaient ainsi une ascendance paternelle de M. structor et une ascendance maternelle de M. ibericus.

Fait remarquable, ces hybrides ont été observés dans des régions dépourvues de colonies de M. structor. En Sicile, par exemple, des colonies de M. ibericus composées d’ouvrières hybrides se trouvent à plus de mille kilomètres de la colonie la plus proche de leur espèce paternelle. Une question s’imposait alors : comment les reines pouvaient-elles engendrer des ouvrières hybrides dans de telles zones isolées ? Devaient-elles parcourir des milliers de kilomètres pour croiser des mâles M. structor ?

Pour résoudre cette énigme, les chercheurs ont isolé des colonies de M. ibericus en laboratoire, afin d’observer la ponte et le développement des descendances. Ils ont constaté que, même privées de contact avec des mâles M. structor, les reines continuaient de produire des ouvrières hybrides M. structor et M. ibericus.

Des reines capables de manipuler l’ADN

Les analyses génomiques suggèrent que les reines de M. ibericus contrôlent l’ADN de leurs clones. Elles peuvent se reproduire de façon asexuée en engendrant des copies d’elles-mêmes, utiliser le sperme de leur propre espèce ou celui de M. structor qu’elles ont conservé, ou encore énucléer leurs ovules afin d’y insérer exclusivement l’ADN de M. structor.

Les œufs fécondés avec le sperme de M. structor produisent alors une lignée clonale mâle, contenant l’ADN nucléaire de M. structor et l’ADN mitochondrial de M. ibericus. Une telle configuration n’a été observée que dans les colonies de M. ibericus, mais jamais dans celles de M. structor. Les reines M. ibericus s’accouplent ensuite avec ces clones mâles pour donner naissance à des ouvrières hybrides.

Le mécanisme exact à l’origine de ce mode de reproduction, dit « xénoparité », reste encore à élucider. Les chercheurs avancent toutefois l’hypothèse d’un parasitisme mutuel : M. ibericus aurait « capté » le sperme de M. structor, dont il dépendait sans doute autrefois, ce qui lui permet aujourd’hui de se dispenser de vols nuptiaux et d’éviter la recherche de partenaires à grande distance.

Par ailleurs, « l’inclusion d’un génome entier d’une espèce dans la descendance d’une autre espèce pourrait être rapprochée d’un mécanisme connu sous le nom de transfert horizontal de gènes, produisant ainsi un nouveau génome combiné et une lignée distincte », explique dans un article de la revue Nature Jessica Purcell, entomologiste à l’Université de Californie, à Riverside, qui n’a pas participé à l’étude. « Un tel « superorganisme à deux espèces » remet en question les limites habituelles de l’individualité », ajoutent pour leur part les auteurs.