Des astronomes ont détecté un étrange sursaut gamma qui pourrait provenir d’un trou noir plongeant dans une étoile et la dévorant de l’intérieur. Elle a notamment duré sept longues heures, un nouveau record, et présente d’autres propriétés inhabituelles qui excluraient tout autre scénario, comme la fusion d’étoiles à neutrons. Ces résultats offriraient ainsi un aperçu inédit de l’évolution complexe des systèmes binaires dans ces cas extrêmes.

Détectés pour la première fois dans les années 1990 par des satellites espions américains chargés de surveiller d’éventuels essais nucléaires illicites, les sursauts gamma comptent parmi les phénomènes les plus énergétiques et les plus lumineux de l’Univers. Ce n’est qu’à la fin de cette décennie que les astronomes ont compris qu’ils pouvaient provenir soit de l’effondrement d’étoiles massives dites « collapsars », soit de la fusion d’étoiles à neutrons.

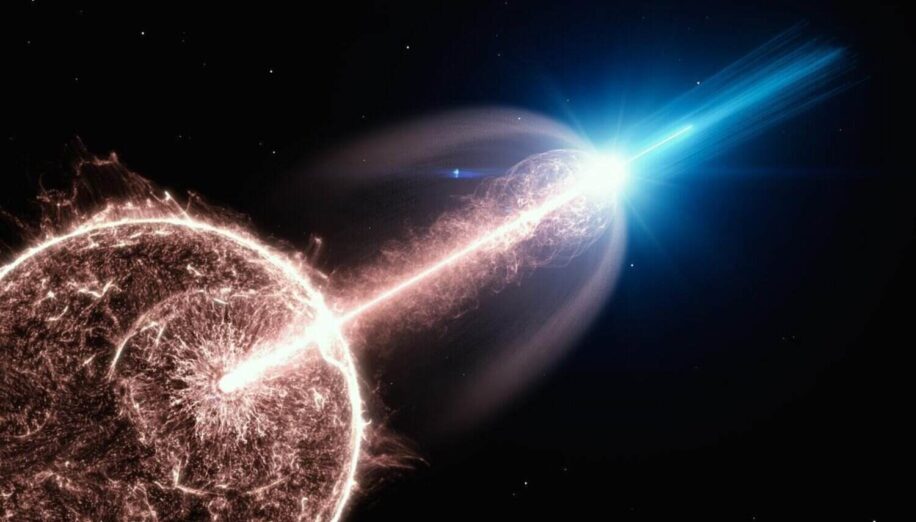

Lorsqu’une étoile massive épuise son combustible, son noyau s’effondre pour devenir un trou noir et une partie de la matière formant sa couche externe est entraînée dans un disque d’accrétion. Des champs magnétiques tourbillonnants canalisent cette matière pour générer de puissants jets de plasma éjectés depuis les pôles du trou noir. Se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, ces jets produisent de brefs faisceaux de rayons gamma très énergétiques.

Les sursauts gamma issus de la fusion d’étoiles à neutrons se produisent, quant à eux, lorsque les deux astres d’un système binaire perdent de l’énergie sous forme d’ondes gravitationnelles avant d’entrer en collision. Cette rencontre expulse une matière dense et chaude, engendrant une explosion dite « kilonova » et produisant à son tour de puissants jets de rayons gamma. D’autres phénomènes exotiques et hypothétiques, tels que les magnétars — un type d’étoile à neutrons fortement magnétisée —, ont également été évoqués.

Cependant, la plupart des sursauts gamma détectés jusqu’ici ne durent que quelques secondes ou quelques minutes et sont associés à la fusion d’étoiles à neutrons. Ceux de plus longue durée, liés aux collapsars, sont plus rares. Détecté le 2 juillet de cette année, le sursaut gamma GRB 250702B ne correspond cependant à aucun des cas connus.

« Cela ne ressemble tout simplement pas, d’un point de vue observationnel, aux autres phénomènes de cette catégorie que nous avons observés », explique l’astrophysicien Daniel Perley, de l’Université John Moores de Liverpool, à la revue Science. Dans un article publié sur la plateforme de prépublication arXiv, un groupe international de chercheurs avance une hypothèse originale pour expliquer les propriétés inhabituelles de GRB 250702B : un trou noir plongeant au cœur d’une étoile.

Aucune correspondance claire avec les modèles proposés jusqu’ici

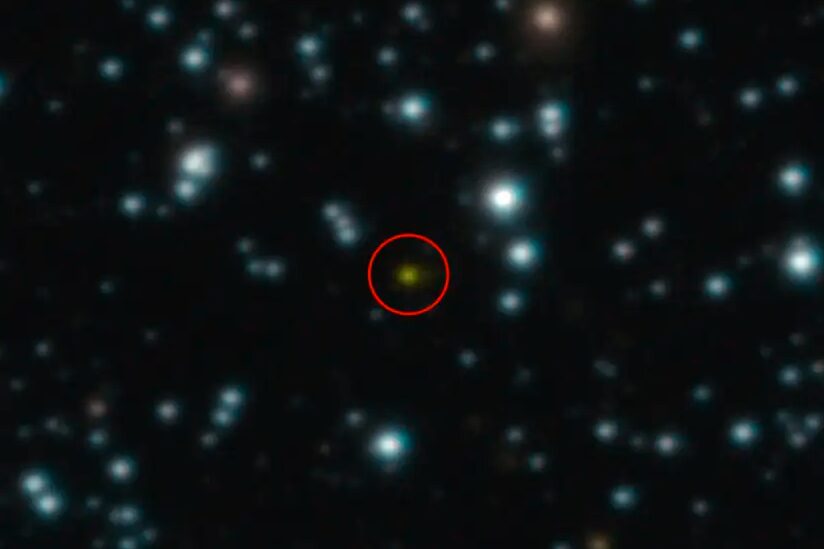

GRB 250702B a été détecté pour la première fois par le moniteur de sursauts gamma Fermi (Fermi-GBM) de la NASA, qui a enregistré pendant environ trois heures des signaux provenant de la même source. En comparant ces données avec celles du télescope à rayons X à grand champ Einstein Probe (EP) et du spectromètre gamma russe Konus-Wind, les chercheurs ont conclu que le sursaut avait duré au total environ 25 000 secondes — un record.

Outre cette durée exceptionnellement longue, l’équipe a identifié un pic d’énergie inhabituellement élevé ainsi qu’une échelle de temps de variabilité minimale (MTV) d’environ une seconde, voire 0,5 seconde dans le référentiel de repos. La MTV permet d’estimer la masse de l’objet à l’origine du phénomène. D’après les chercheurs, ces caractéristiques ne correspondent à aucun des scénarios proposés jusqu’à présent pour expliquer l’origine des sursauts gamma.

« Nous observons un spectre dur, une variabilité inférieure à la seconde et une énergie totale élevée — des phénomènes connus uniquement pour résulter de jets ultrarelativistes alimentés par un moteur central de masse stellaire en rotation rapide. Ces propriétés et cette durée extrême sont incompatibles avec tous les précurseurs confirmés de sursauts gamma et avec la quasi-totalité des modèles publiés jusqu’ici », écrivent-ils dans leur étude.

Le modèle de collapsar, par exemple, ne correspondrait pas, en raison de la durée exceptionnelle du phénomène. En effet, bien que ces objets puissent générer des sursauts gamma de longue durée, une limite supérieure est imposée par la rotation de l’étoile. Les systèmes binaires à rayons X et d’autres sources galactiques sont également exclus, car l’émission de photons de GRB 250702B — de l’ordre de 10 MeV — dépasse largement ce qu’ils peuvent produire.

De même, ni les magnétars ni la fusion d’étoiles à neutrons ne pourraient expliquer un sursaut d’une telle longueur. L’hypothèse d’un trou noir supermassif situé au centre d’une galaxie est également écartée : les données indiquent que, si GRB 250702B provient bien d’une galaxie lointaine, sa source n’est pas localisée en son centre.

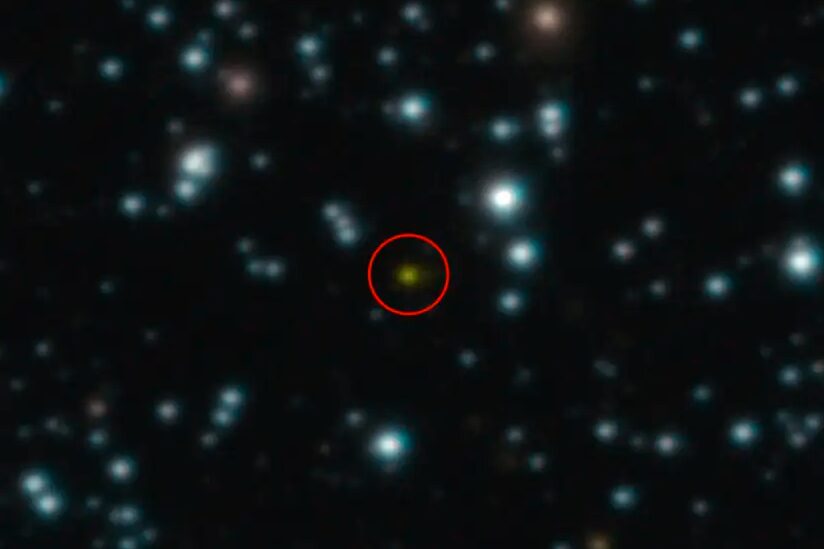

© ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al.

Un petit trou noir infiltrant une étoile : l’explication la plus plausible ?

Selon l’équipe, le scénario le plus probable serait celui d’un modèle dit « de fusion d’hélium », dans lequel un trou noir de taille modeste s’enfonce à l’intérieur d’une étoile en train de s’effondrer, la détruisant de l’intérieur. Les deux objets formeraient alors un système binaire où l’étoile, en épuisant son combustible, se dilate en brûlant ses dernières réserves d’hélium et d’hydrogène.

Cette expansion perturberait l’orbite de sa compagne, le trou noir, ce qui provoquerait sa chute dans l’étoile. « Les étoiles massives traversent une série de phases d’expansion qui, dans les systèmes binaires, peuvent conduire à une situation où le compagnon binaire est immergé dans l’enveloppe stellaire en expansion. La perte de moment angulaire orbital dans ce scénario courant d’enveloppe — par frottement dû aux forces de marée ou aux ondes de choc — provoque un rétrécissement de l’orbite binaire », précisent les auteurs.

Une fois à l’intérieur de l’étoile, le trou noir « dévorerait » son noyau et accumulerait l’hélium de celui-ci dans son disque d’accrétion. Ce disque produirait des champs magnétiques assez puissants pour engendrer un sursaut gamma, tandis que sa viscosité générerait des vents violents. Cette interaction extrême déclencherait l’explosion de l’étoile en supernova et libérerait une immense quantité d’énergie sur une période prolongée. L’équipe espère observer d’autres phénomènes similaires afin de confirmer son hypothèse, à l’aide notamment du télescope Vera Rubin et de son enquête LSST (Legacy Survey of Space and Time).