Une puce oculaire, combinée à des lunettes de réalité augmentée, a permis à des patients quasi-aveugles — en raison de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) — de lire à nouveau. Les lunettes permettent à l’œil transplanté de traiter les images en temps réel, puis de les envoyer à la puce sous forme de lumière infrarouge. Celle-ci est ensuite convertie en signaux électriques, transmis au cerveau, qui en reconstitue des images lisibles.

La DMLA constitue l’une des causes les plus fréquentes de cécité irréversible chez les personnes âgées. La forme dite « sèche », la plus courante, se caractérise par la détérioration progressive — sur plusieurs années — des cellules de la macula, la région centrale de la rétine, située à l’arrière de l’œil, où les rayons lumineux convergent. Les personnes atteintes présentent d’abord une perte légère de la vision centrale.

La DMLA sèche peut toutefois évoluer vers une forme dite « atrophie géographique », qui entraîne une perte progressive et irréversible des photorécepteurs et des cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes. Affectant plus de 5 millions de personnes dans le monde, elle peut conduire à une perte totale de la vision.

Dans un œil sain, les photorécepteurs convertissent la lumière en signaux électriques, traités ensuite par la rétine interne et transmis au cerveau pour produire la perception visuelle. Dans l’atrophie géographique, l’absence de photorécepteurs empêche tout traitement de la lumière, provoquant un « scotome absolu », c’est-à-dire une zone de non-perception totale.

Les premiers traitements disponibles permettent de ralentir la progression de la maladie, sans pour autant restaurer la vision. Des chercheurs de l’University College de Londres (UCL) et du Moorfields Eye Hospital ont conduit un essai clinique préliminaire autour d’un dispositif implantable qui a permis à plusieurs patients de retrouver la capacité de lire.

« Dans l’histoire de la vision artificielle, cela marque une nouvelle ère. Les patients aveugles peuvent désormais bénéficier d’une restauration significative de leur vision centrale : une première », a déclaré dans un communiqué Mahiul Muqit, professeur associé à l’Institut d’ophtalmologie de l’UCL et consultant vitréorétinien senior au Moorfields Eye Hospital, qui a dirigé la branche britannique de l’essai.

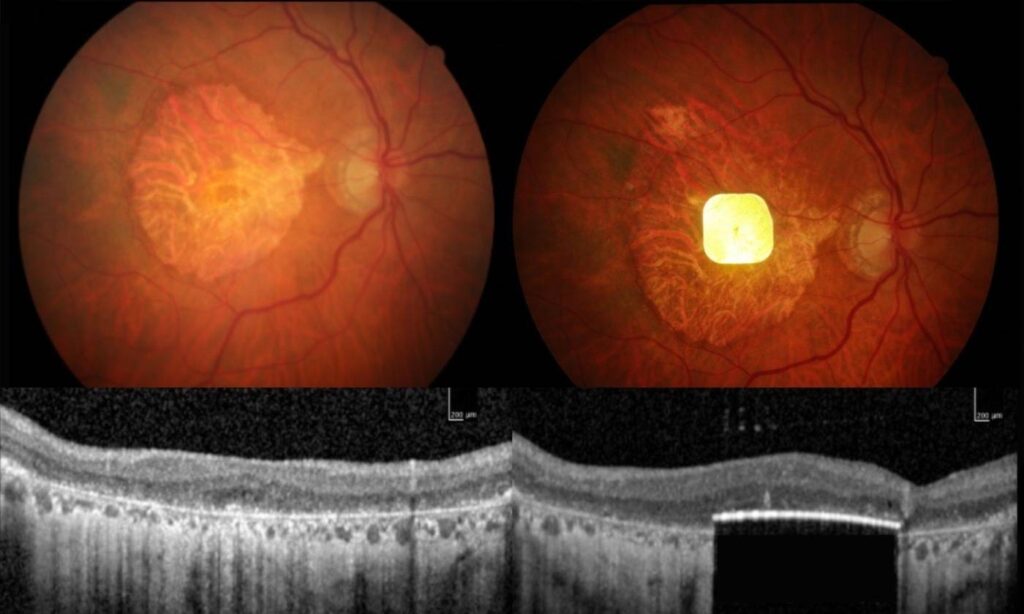

Baptisé « microréseau d’implant rétinien photovoltaïque » (PRIMA), le dispositif se compose d’une puce sous-rétinienne sans fil de 30 micromètres d’épaisseur et mesurant seulement 2 millimètres sur 2. Reliée à des lunettes de réalité augmentée munies d’une caméra, celle-ci capte les images extérieures en temps réel et les transmet à la puce sous forme de lumière infrarouge. Un ordinateur de poche, relié au système, utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour convertir ces données en signaux électriques interprétables par le cerveau.

Ces signaux traversent les couches internes de la rétine avant d’être analysés par le cerveau, où ils génèrent une perception visuelle. Grâce à une fonction de zoom intégrée, le patient peut ajuster la mise au point et visualiser avec précision l’image projetée. L’implant reste inactif tant que les lunettes et l’ordinateur de poche ne sont pas allumés.

84% des participants pouvant lire des mots et des chiffres

La procédure chirurgicale repose sur une vitrectomie : le corps vitré, situé entre le cristallin et la rétine, est retiré afin de créer une ouverture microchirurgicale pour insérer la puce sous-rétinienne. Celle-ci est activée environ un mois après l’intervention, puis chaque patient suit un programme intensif de rééducation pour apprendre à interpréter les signaux visuels.

L’essai, mené auprès de 38 patients répartis dans 17 centres hospitaliers de cinq pays européens, a été complété par 32 participants après douze mois de suivi. Tous avaient perdu la vision centrale d’un œil, ne conservant qu’une vision périphérique limitée. « Avant de recevoir l’implant, j’avais l’impression d’avoir deux disques noirs dans les yeux, l’extérieur déformé », a raconté Sheila Irvine, l’une des participantes.

Les résultats, publiés dans The New England Journal of Medicine, indiquent que 84 % des patients ayant terminé le suivi — soit 27 sur 32 — ont pu lire des lettres, des chiffres et des mots avec leur œil implanté. En moyenne, leur acuité visuelle s’est améliorée de l’équivalent de cinq lignes sur un tableau de lecture, alors qu’ils étaient incapables, pour certains, de distinguer la moindre ligne avant l’opération.

Outre la lecture, les participants ont été encouragés à explorer d’autres usages du dispositif. Sheila Irvine s’est remise aux puzzles et aux mots croisés ; un autre patient a même pu se repérer seul dans le métro parisien — des tâches sensiblement plus complexes que la simple lecture.

Le système présente encore certaines limites. Dans sa version actuelle, il ne restitue que des images en noir et blanc, sans couleurs ni niveaux de gris. Il ne permet donc pas encore de reconnaître les visages, a précisé à NBC News Demetrios Vavvas, directeur du Mass Eye and Ear, qui n’a pas participé à l’étude. Sa durabilité sur plusieurs années reste également incertaine, d’autant que la cohorte demeure limitée à 38 patients.

Néanmoins, l’appareil pourrait, sous réserve de quelques améliorations, offrir une alternative prometteuse pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de DMLA. De plus, retrouver la capacité de lire représente déjà un progrès notable en matière d’autonomie, soulignent les chercheurs. « Je pense que c’est une technologie qui, à l’avenir, pourrait être utilisée pour traiter de multiples affections oculaires », conclut Muqit.