Des chercheurs ont détecté des biosignatures inattendues dans une étonnante substance bleue extraite de volcans sous-marins, près de la fosse des Mariannes. Malgré un pH extrêmement élevé, le milieu contenait des molécules lipidiques indiquant une activité microbienne, récente ou ancienne. Cette découverte pourrait offrir des indices potentiels pour mieux comprendre l’émergence de la vie sur Terre, voire sur d’autres planètes.

La biosphère sous-marine abrite près de 15 % de la biomasse mondiale. Cela inclut les plus grands animaux, comme les cétacés, jusqu’aux plus petits, comme le plancton et les microorganismes. Occupant certains des milieux les plus extrêmes de la planète, ces microorganismes suscitent depuis longtemps l’intérêt des scientifiques, notamment pour l’étude de l’émergence de la vie sur Terre. Ces conditions pourraient en effet refléter celles de la Terre primitive.

Les récentes avancées dans l’étude de la biosphère sous-marine ont considérablement affiné notre compréhension de la distribution et de la diversité des écosystèmes microbiens de la croûte océanique, en particulier au niveau des systèmes hydrothermaux. Pour y prospérer, les microorganismes doivent s’adapter à une disponibilité limitée en carbone et en nutriments, ainsi qu’à des conditions extrêmes : températures et pressions élevées, forte salinité ou pH extrêmes.

En particulier, pour survivre dans ces milieux pauvres en nutriments, ils s’appuient sur la serpentinisation des roches, une réaction chimiosynthétique entre l’eau de mer et les minéraux, transformant ces derniers en serpentinites. Plus précisément, les microorganismes tirent leur énergie des minéraux contenus dans les roches et de gaz tels que le CO₂ et l’hydrogène, produisant du méthane.

Si l’on savait depuis longtemps que la serpentinisation pouvait se produire près des cheminées hydrothermales et de la vase pauvre en nutriments tapissant le fond océanique, sa présence dans les zones plus profondes de la croûte océanique n’avait jusqu’ici pas été confirmée de manière directe. Une étude récente, publiée dans la revue Communications Earth & Environment, révèle pour la première fois la présence de biosignatures lipidiques dans la boue serpentinique dense et profonde de la fosse des Mariannes.

« Ce qui est fascinant dans ces découvertes, c’est que la vie est possible dans des conditions aussi extrêmes : un pH élevé et de faibles concentrations de carbone organique. Jusqu’à présent, la présence de micro-organismes méthanogènes dans ce système était supposée, mais n’avait pu être confirmée directement », explique Florence Schubotz, géochimiste organique à l’Institut MARUM du Centre des sciences de l’environnement marin de l’Université de Brême, en Allemagne, et coauteure de l’étude.

« De plus, il est passionnant d’en apprendre davantage sur un tel habitat microbien, car nous soupçonnons que la vie primitive ait pu apparaître précisément dans de tels lieux », ajoute-t-elle.

Une boue bleue au seuil de l’habitabilité

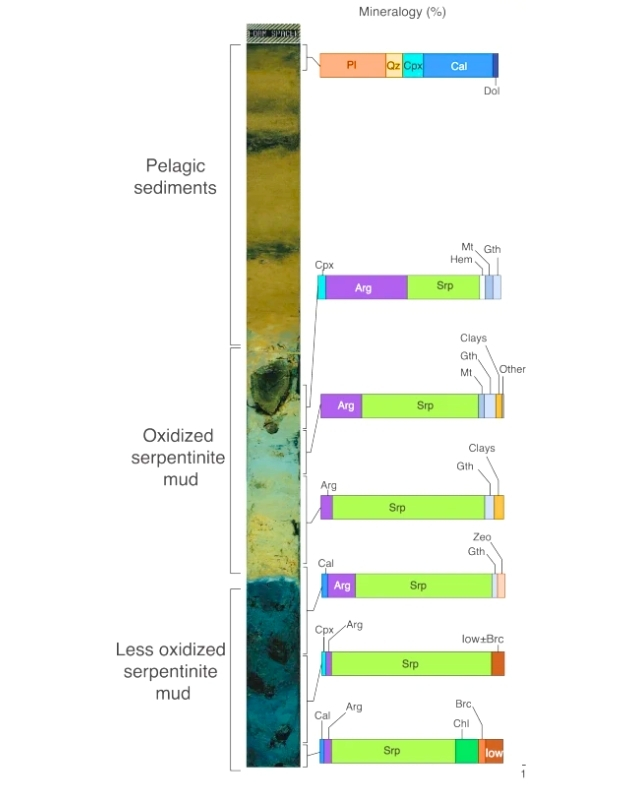

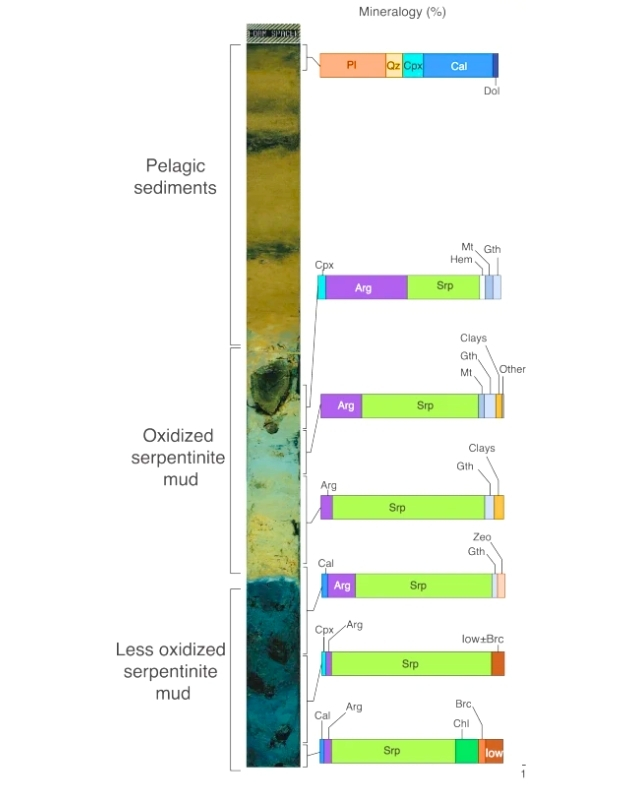

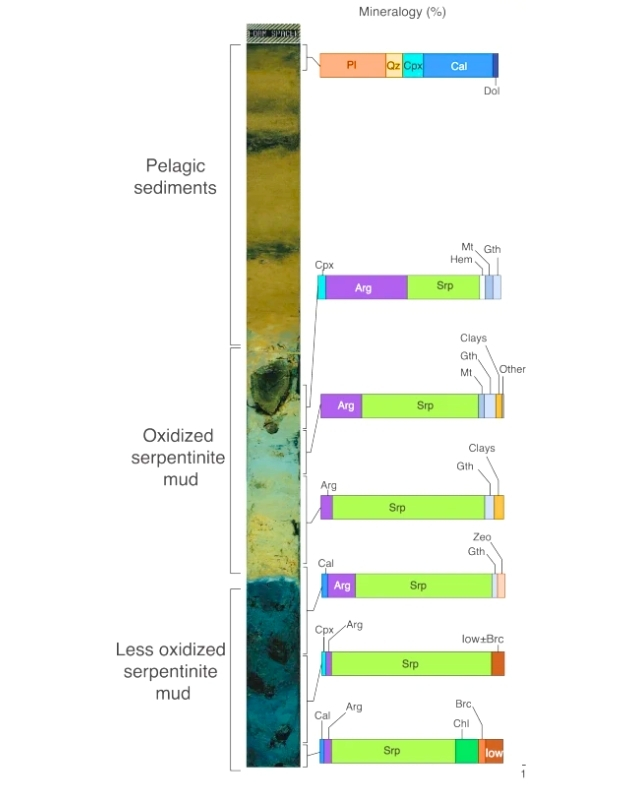

Les échantillons analysés proviennent d’une carotte de sédiments collectée en 2022 par le navire de recherche allemand Sonne. Elle a été prélevée sur le flanc du volcan sous-marin Pacman, situé sur l’avant-arc de la fosse des Mariannes. La partie inférieure de la carotte présente une teinte bleu vif, due à son taux élevé de serpentinites et à son exposition moindre à l’eau de mer. Cette couleur s’estompe à mesure que la zone carottée se rapprochait du plancher océanique.

Selon les chercheurs, le pH des échantillons atteint des valeurs avoisinant 12 — l’un des niveaux les plus élevés observés en milieu marin. Une telle alcalinité provoquerait de graves brûlures en cas de contact avec la peau. La détection d’ADN y est difficile, le nombre de cellules vivantes étant probablement très faible à un pH aussi extrême. Pour identifier d’éventuelles biosignatures, l’équipe a eu recours à des analyses isotopiques et de biomarqueurs lipidiques.

Des traces anciennes et actuelles d’un écosystème riche

Outre leur rôle d’indicateur de présence microbienne, les lipides peuvent renseigner sur l’âge des microorganismes détectés. Si les biomolécules restent intactes, elles témoignent d’une communauté vivante ou récemment disparue ; lorsqu’elles sont altérées, il s’agit de géomolécules — traces de communautés fossiles.

Les analyses ont révélé que les molécules lipidiques identifiées indiquent la coexistence de multiples communautés microbiennes, actuelles et passées, dans ce milieu extrême. « Cette distinction nous est précieuse lorsque nous travaillons dans des zones à très faible biomasse et carencées en nutriments », explique Palash Kumawat, premier auteur de l’étude et doctorant au département des géosciences de l’Université de Brême.

D’après l’équipe, ces biosignatures offrent des indices essentiels sur les stratégies de survie microbienne dans un environnement aussi hostile. « Nos résultats établissent l’avant-arc des Mariannes comme une biosphère unique, abritée par des serpentinites, où la vie se développe aux limites de l’habitabilité », concluent les chercheurs.