En observant des groupes de chimpanzés en Ouganda qui étaient « en guerre » pendant dix ans, des biologistes ont découvert que la victoire de l’un des clans a mené à un « baby-boom » chez ses femelles. L’expansion de leur territoire aurait entraîné un meilleur taux de fécondité chez les femelles et de survie chez les jeunes. Cette observation pourrait aider à mieux comprendre l’évolution de la violence chez les humains.

Les chimpanzés sont connus depuis longtemps pour leurs violents conflits intergroupes. Les affrontements peuvent être si intenses et persistants que les biologistes qualifient ces conflits de « guerres des chimpanzés ». Documenté pour la première fois en 1974 par la célèbre primatologue Jane Goodall, ces conflits peuvent diviser des communautés entières et provoquer de nombreuses pertes.

Goodall avait rapporté un conflit de quatre ans entre deux groupes rivaux du parc national de Gombe, en Tanzanie. Cependant, l’hypothèse d’une guerre survenant naturellement entre chimpanzés était à l’époque débattue, ses pairs accusant la chercheuse d’excès d’anthropomorphisme (attribution de caractéristiques humaines à des entités non humaines).

Les grands singes étaient notamment longtemps considérés comme naturellement sociaux et pacifiques. Goodall elle-même a avoué avoir été choquée par ce qu’elle avait observé, des individus connus pour leurs tempéraments calmes et doux montrant des comportements extrêmement violents (infanticide cannibale, hémophagie, dépeçage, etc.) lors du conflit. La guerre s’est soldée par la mort de tous les mâles de l’un des groupes.

Si d’autres conflits ont été documentés depuis chez d’autres communautés de chimpanzés, les raisons qui les motivent demeurent incomprises. Des hypothèses de conflits de nature territoriale ont par exemple été proposées, mais les gains de territoire obtenus ne sont parfois pas permanents.

Pour explorer la question, des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et de l’Université du Michigan ont analysé un conflit qui a duré une décennie chez des groupes de chimpanzés du parc national de Kibale, dans le sud-ouest de l’Ouganda. « L’agression intergroupe létale au sein de coalitions est un aspect marquant du comportement des chimpanzés sauvages. Des études suggèrent que cette violence peut entraîner une expansion territoriale, mais on ignore si cela se traduit par des avantages en termes de survie et de reproduction », expliquent les chercheurs dans leur étude publiée ce mois-ci dans la revue PNAS.

Une fécondité doublée après l’expansion du territoire

Le groupe de chimpanzés de Kibale, baptisé Ngogo, s’est livré à de violents affrontements avec ses voisins entre 1998 et 2008. Au cours de cette décennie de conflit, au moins 21 individus des clans adverses ont été tués, dont 13 issus d’une région au nord-est de leur territoire. Profitant de l’affaiblissement des groupes voisins, les chimpanzés Ngogo ont commencé à accaparer les zones autrefois occupées par les victimes. En 2009, leur territoire s’étendait sur 6,4 kilomètres carrés, soit une augmentation de 22 % de sa superficie initiale.

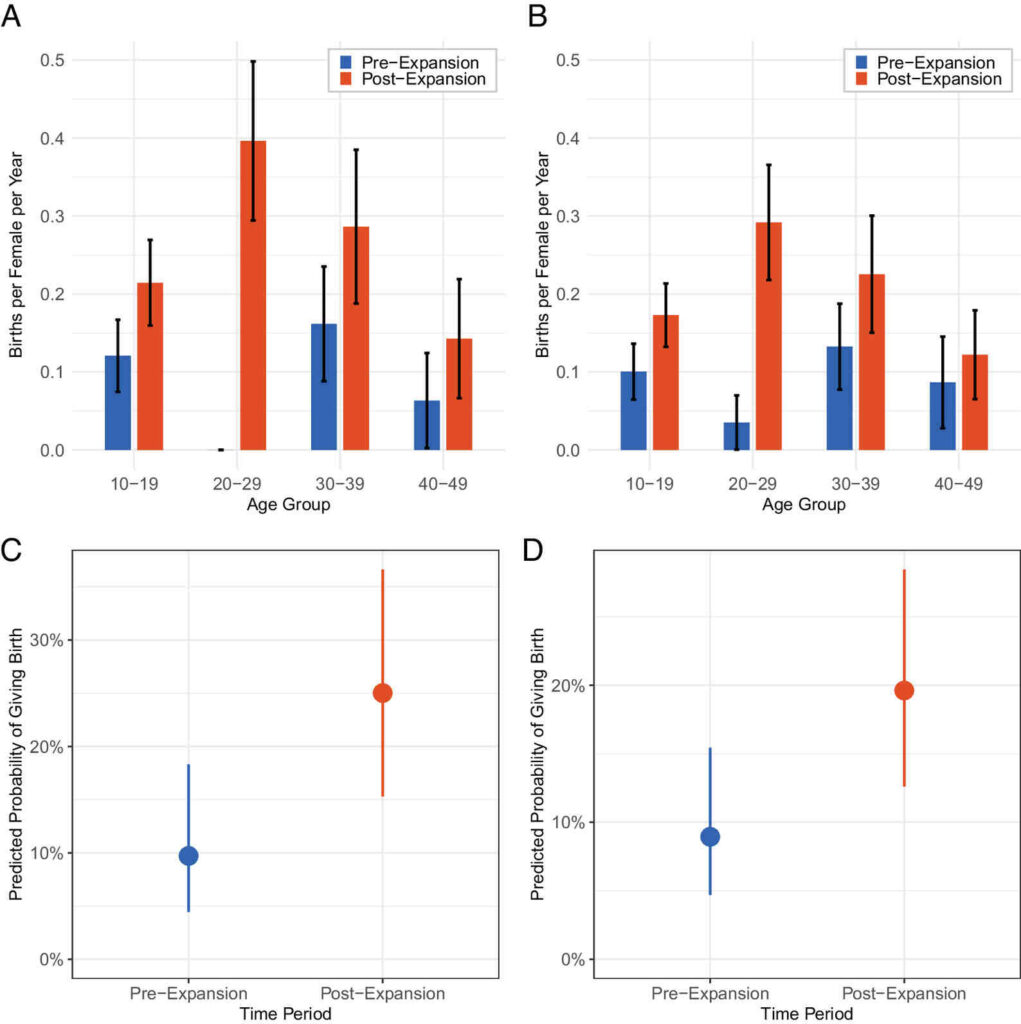

Afin de déterminer les conséquences de ce gain de territoire sur la survie et l’expansion du groupe, les chercheurs ont comparé la fécondité des femelles et la survie des petits avant et après. Au cours des trois années précédant l’expansion territoriale, les femelles Ngogo ont donné naissance à 15 petits au total. En revanche, durant les trois années suivantes, elles en ont eu 37, doublant ainsi leur taux de fécondité.

Le taux de survie des jeunes s’est également amélioré de manière notable. Le risque de décès avant l’âge de trois ans est passé de 41 % à 8 % après l’expansion du territoire. « À l’époque, il était évident pour les chercheurs sur le terrain que les chimpanzés connaissaient un baby-boom. Nous nous attendions à le constater dans les données, mais pas à une telle augmentation du taux de survie », a déclaré Brian Wood, anthropologue à l’UCLA et auteur principal de l’étude, à Live Science.

« Nos résultats fournissent la première preuve directe liant les massacres en coalition entre groupes à l’acquisition de territoires et à l’amélioration du succès reproductif chez les chimpanzés », a-t-il ajouté dans un communiqué de l’UCLA.

Une « compétition à somme nulle » entre voisins

D’après les chercheurs, la hausse notable de fécondité et de survie chez les chimpanzés Ngogo serait liée à un meilleur accès à la nourriture et, par extension, à une meilleure santé des femelles — des avantages obtenus grâce à l’expansion du territoire. L’absence des mâles des clans adverses pourrait aussi expliquer ce gain de survie pour les jeunes.

« Le taux de survie plus élevé est logique, car une cause majeure de mortalité chez les bébés chimpanzés est la prédation par leurs congénères », a expliqué à Live Science Michael Wilson, spécialiste du comportement et de la biologie des chimpanzés à l’Université du Minnesota, qui n’a pas participé à l’étude.

L’équipe de l’étude a également exploré d’autres hypothèses. L’une d’entre elles avance par exemple que les femelles pourraient se reproduire plus souvent pour compenser la mortalité infantile élevée, comme cela se produit chez d’autres primates. Toutefois, les données ont montré que la fécondité et le taux de survie des nourrissons se sont améliorés simultanément au sein du groupe Ngogo.

« Ces découvertes nous aident à comprendre pourquoi les chimpanzés, et peut-être nos propres ancêtres, ont développé une capacité à recourir à la violence coordonnée. En période de pénurie alimentaire, les gains territoriaux peuvent se traduire par de réels avantages reproductifs », indique Wood dans le communiqué.

À noter toutefois que l’avantage de ce type de conflit chez l’espèce en général est mitigé. En effet, si les groupes victorieux gagnent en territoire et en ressources, les perdants subissent des pertes importantes. D’après l’expert, malgré la hausse de la natalité dans le groupe gagnant, il n’y aurait probablement pas d’augmentation globale de la population de chimpanzés dans la région.

« Heureusement, les humains ont développé une capacité extraordinaire à résoudre et à éviter de tels conflits, ce qui leur permet d’échapper aux cycles de pénurie alimentaire, de violence territoriale et de compétition à somme nulle entre groupes voisins », conclut le chercheur.