Des fragments d’un pied datant de 3,4 millions d’années et exhumés en 2009 en Éthiopie appartiendraient à Australopithecus deyiremeda, un homininé plus ancien que la célèbre « Lucy ». Cette découverte confirme l’idée selon laquelle deux espèces d’Australopithèques coexistaient dans la même région et au cours de la même période sans que l’une ne pousse l’autre à l’extinction. Ces éléments supplémentaires éclairent le mode de vie des anciens homininés d’Afrique de l’Est.

La découverte de fossiles d’homininés (la sous-famille d’Hominidés à laquelle appartiennent les chimpanzés, les bonobos et les humains) au cours des deux dernières décennies suggère l’existence de plusieurs espèces d’Australopithèques, parmi les premiers homininés bipèdes, en Afrique de l’Est au cours du Pliocène, il y a environ 5,33 à 2,58 millions d’années.

Cependant, leur présence dans la région fait depuis des décennies l’objet de débats. Mis à part A. afarensis, l’espèce à laquelle appartient Lucy, l’existence d’autres Australopithèques en Afrique de l’Est est remise en question en raison de la petite taille des échantillons et de distinctions morphologiques jugées insuffisantes.

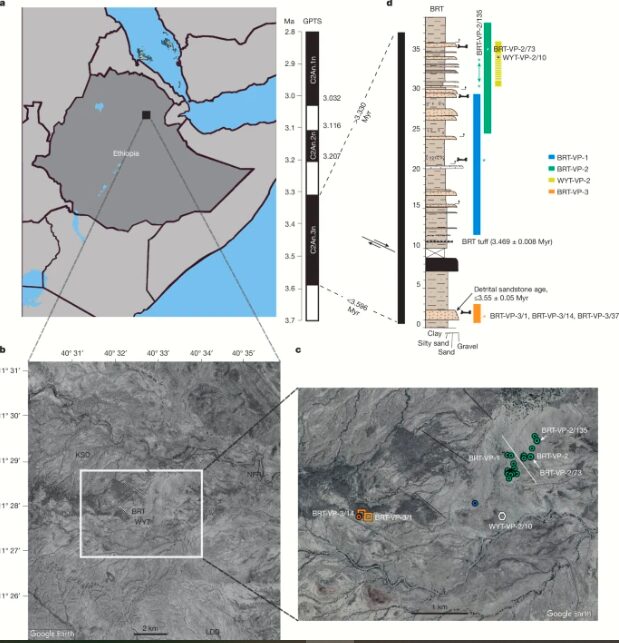

En 2009, des chercheurs ont exhumé huit os du pied d’un homininé dans des couches de sédiments datant de 3,4 millions d’années dans la vallée de l’Afar, en Éthiopie. Surnommé « pied de Burtele », le fossile a été découvert sur le site paléontologique de Woranso-Mille. « Lorsque nous avons découvert le pied en 2009 et l’avons annoncé en 2012, nous savions qu’il était différent de l’espèce de Lucy, Australopithecus afarensis, largement connue depuis cette époque », explique Yohannes Haile-Selassie, directeur de l’Institut des origines humaines et professeur à l’École d’évolution humaine et de changement social de l’Université d’État de l’Arizona (ASU).

Mais si l’équipe soupçonnait que le spécimen différait d’A. afarensis, l’espèce à laquelle il appartenait n’avait pas encore été identifiée. En effet, les éléments post-crâniens (les os situés en dessous du cou) ne suffisent généralement pas à définir formellement une espèce. Pour y parvenir, les chercheurs devaient donc découvrir d’autres pièces, notamment des crânes et des mâchoires.

À noter que lors de l’annonce de la découverte du pied de Burtele, des dents avaient déjà été trouvées dans la même zone, sans certitude toutefois qu’elles proviennent de la même couche sédimentaire. Puis, en 2015, l’équipe de Haile-Selassie a annoncé la découverte d’A. deyiremeda dans la même zone, sans pouvoir confirmer que le pied appartenait à un individu de cette nouvelle espèce.

Dans le cadre d’une nouvelle étude publiée hier dans la revue Nature, une campagne d’analyse menée sur de nouveaux fossiles a finalement permis de confirmer que le pied de Burtele appartient bien à un individu de l’espèce A. deyiremeda.

Des orteils à la fois adaptés à l’escalade et à la marche debout

Les nouveaux fossiles exhumés par Haile-Selassie et ses collègues datent d’environ 3,47 à 3,33 millions d’années. Parmi eux figurent des fragments de bassin, de crâne et une mâchoire portant douze dents. Comme ils ont été trouvés dans la même couche stratigraphique que le pied de Burtele, l’équipe a attribué les ossements à A. deyiremeda. La forme des dents serait également associée aux caractéristiques osseuses déjà décrites précédemment et suggère qu’A. deyiremeda présentait des traits plus primitifs qu’A. afarensis.

D’autre part, le pied de Burtele possède un gros orteil opposable ainsi que des orteils plus longs et plus flexibles, davantage adaptés à l’escalade que chez A. afarensis. Mais, d’après les chercheurs, lorsque A. deyiremeda marchait debout, il s’appuyait probablement davantage sur son deuxième orteil plutôt que sur son gros orteil comme le font les humains modernes.

« C’est à cette époque qu’apparaissent des espèces comme A. afarensis, dont les membres étaient entièrement bipèdes avec un gros orteil adducté », explique Haile-Selassie. « Cela signifie donc que la bipédie — la marche sur deux jambes — chez ces premiers ancêtres humains se manifestait sous diverses formes. La découverte de spécimens comme le pied de Burtele indique qu’il existait de nombreuses façons de marcher sur deux jambes au sol, il n’y en avait pas une seule avant une période plus tardive. »

Un régime alimentaire moins diversifié que l’espèce de Lucy

L’analyse isotopique de l’émail des dents a permis d’identifier le régime alimentaire d’A. deyiremeda. Le procédé consiste à prélever de fines couches en utilisant une fraise dentaire (la même que celle employée en dentisterie), dotée d’un embout très fin de moins d’un millimètre. En comparant le profil isotopique avec celui d’A. afarensis, les chercheurs ont constaté que son régime alimentaire était moins diversifié.

L’espèce de Lucy avait un régime mixte mêlant ressources d’arbres et d’arbustes (feuilles, fruits, écorce, …) ainsi que graines et carex tropicaux (des plantes herbacées aux feuilles parfois coupantes). En revanche, A. deyiremeda se nourrissait principalement de ressources d’arbres.

Par ailleurs, l’équipe a identifié une mâchoire juvénile qui, d’après l’anatomie des dents, appartenait clairement à A. deyiremeda. Elle possédait une dentition de lait complète ainsi que de nombreuses dents définitives en développement, incrustées profondément dans la mandibule.

En effectuant une analyse par microtomographie à rayons X sur les dents en développement, les chercheurs ont constaté que l’individu avait 4,5 ans au moment de sa mort. Ils ont aussi identifié des traces claires d’une déconnexion dans la croissance entre les dents de devant (incisives) et les dents de mastication du fond (molaires), un phénomène similaire à celui observé chez les singes actuels et chez d’autres australopithèques comme Lucy.

« Je crois que la plus grande surprise a été que, malgré notre prise de conscience croissante de la diversité de ces premières espèces d’australopithèques — en termes de taille, de régime alimentaire, de modes de locomotion et d’anatomie —, ces premiers australopithèques semblent remarquablement similaires dans leur manière de grandir », souligne le coauteur de l’étude, Gary Schwartz, chercheur à l’Institut des origines humaines et professeur à l’École d’évolution humaine et de changement social à l’ASU.

Mis à part la compréhension de la manière dont ces espèces parentes ont coexisté étroitement, les experts estiment que ces données pourraient aussi fournir des indices sur la manière dont les humains modernes pourraient devenir plus résilients face aux changements environnementaux. « À bien des égards, le changement climatique que nous observons aujourd’hui s’est produit à maintes reprises à l’époque de Lucy et d’A. deyiremeda. Les leçons que nous tirons de cette époque pourraient nous aider à atténuer certaines des pires conséquences du changement climatique actuel », conclut Haile-Selassie.

Vidéo de présentation de l’étude :