Le 22 janvier 2020, Dave O’Connor et Tom Friedrich ont invité plusieurs dizaines de collègues aux États-Unis à rejoindre un nouvel espace de travail sur la plate-forme de messagerie instantanée Slack. Les scientifiques, tous deux au Wisconsin National Primate Research Center, avaient vu des informations quant à la nouvelle maladie émergente en Chine et ont réalisé que les chercheurs du monde entier auraient besoin d’un modèle de primate s’ils voulaient pouvoir essayer de répondre à certaines des questions importantes sur sa biologie. Cette façon de travailler et les collaborations internationales issues des efforts d’étude sur le coronavirus ont permis à la recherche de progresser plus rapidement qu’au cours de toute épidémie précédente.

« Nous avons lancé un appel à un groupe d’enquêteurs et avons essentiellement dit : ‘discutons’ », a déclaré O’Connor. Friedrich a ajouté que l’idée de base était de coordonner les recherches quant à ce sujet et de s’assurer que les résultats seraient comparables.

L’espace de travail sur Slack a été nommé « Wu-han Clan » (dérivé du Wu-Tang Clan, un groupe de hip-hop américain). Le Wu-han Clan n’est qu’un exemple de la manière dont l’épidémie de COVID-19 transforme la façon dont les scientifiques communiquent quant aux crises sanitaires rapides.

L’épidémie qui révolutionne la manière de communiquer des scientifiques

En effet, à l’heure actuelle, un véritable torrent de données est publié quotidiennement sur les serveurs de préimpression (qui n’existaient même pas il y a une décennie), puis disséqués sur des plateformes telles que Slack et Twitter, et dans les médias, avant même le début de l’examen officiel par les pairs.

De ce fait, les membres du personnel en charge de réviser, éditer et publier les documents passent de nombreuses heures supplémentaires dans l’optique de les publier à des vitesses record.

Par exemple, le New England Journal of Medicine (NEJM) a publié un article sur le COVID-19 dans les 48 heures suivant sa soumission. Les génomes viraux publiés sur une plateforme nommée GISAID (qui sont plus de 200 à ce jour), sont analysés quasi-instantanément par un panel de biologistes qui partagent leurs arbres phylogénétiques en prépublications et sur les réseaux sociaux. « C’est une expérience très différente de toutes les autres expériences incluant des épidémies, à laquelle j’ai participé », explique l’épidémiologiste Marc Lipsitch de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Une meilleure communication grâce aux sites de préimpression

De ce fait, ce niveau de communication intense à travers le monde sur le sujet du coronavirus a catalysé un niveau inhabituel de collaborations entre les scientifiques qui, combiné aux progrès scientifiques, a permis à la recherche de progresser plus rapidement qu’au cours de toute épidémie précédente : « Une quantité sans précédent de connaissances a été générée en 6 semaines », explique Jeremy Farrar, responsable du Wellcome Trust.

En effet, la lenteur de la communication scientifique a souvent été un problème lors des dernières épidémies de ce type. Les chercheurs se sont parfois reposés sur des données cruciales jusqu’à ce qu’un article soit accepté par une revue réputée et évaluée par des pairs, car ils craignaient que des concurrents soient derrière certaines fausses informations. Et parfois, même si des chercheurs étaient disposés à partager leurs résultats tôt, il n’y avait pas de plate-forme pour le faire.

Mais il y a quelques années, Lipsitch a réalisé que les serveurs de préimpression, qui publient des résultats d’études avant que ces derniers ne soient examinés par des pairs, pourraient changer cela. En effet, grâce à ce type de plateformes, les scientifiques peuvent publier rapidement de nouvelles données tout en obtenant un certain crédit, quel que soit l’endroit où les résultats ont finalement été publiés.

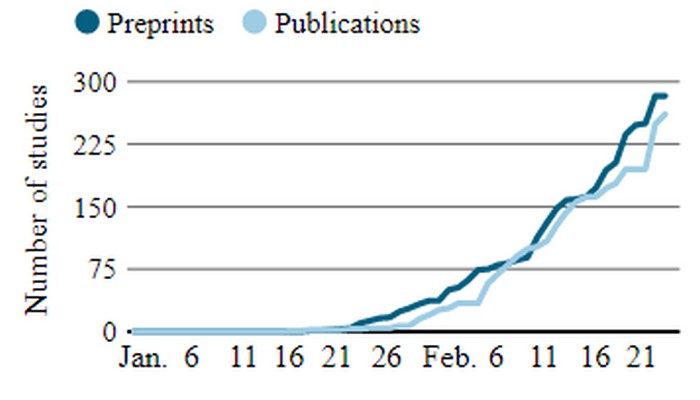

Dans un article datant de 2018, Lipsitch et d’autres chercheurs ont conclu que les prépublications ont accéléré la diffusion des données pendant l’épidémie de Zika de 2015-2016 et l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014-2016. De ce fait, la plupart des prépublications sont apparues plus de 100 jours avant la publication officielle d’un ouvrage par un journal. Mais dans l’ensemble, moins de 5% des articles de journaux sur les deux épidémies ont d’abord été disponibles en prépublication.

Mais l’épidémie de COVID-19 a brisé cette habitude. Il faut savoir que rien qu’au début de cette semaine, plus de 283 articles étaient déjà apparus dans des référentiels de préimpression (voir graphique ci-dessous), contre 261 publiés dans des revues. Deux des plus grands serveurs de préimpression biomédicale, bioRxiv et medRxiv, « reçoivent actuellement environ 10 articles par jour sur un aspect du nouveau coronavirus », explique John Inglis, directeur de Cold Spring Harbor Laboratory Press, qui gère les deux serveurs. Le déluge « est un défi pour nos petites équipes… qui travaillent donc aussi le soir et le week-end », a ajouté Inglis.

Une grande partie de ce travail, effectué par le personnel et des scientifiques externes, consiste donc à filtrer les soumissions pour éliminer les pseudosciences et les articles d’opinion. Selon Keiji Fukuda, épidémiologiste à l’Université de Hong Kong, les documents qui y parviennent varient considérablement en qualité : « Certains d’entre eux ne sont pas très utiles et certains sont extrêmement utiles », explique Fukuda.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, déclare qu’il est tellement occupé qu’il lit souvent des préimpressions tard dans la nuit : « 23 heures, puis minuit… et vous avez encore 25 de ces choses à lire », explique Fauci. « Vous ne pouvez pas les ignorer. Parfois cela devient un peu déroutant par rapport à ce que l’on peut, ou non, croire », ajoute-t-il. Et cela est tout autant vrai et difficile pour les journalistes et le grand public.

Par exemple, une prépublication datant du 31 janvier sur bioRxiv soumise par des chercheurs indiens a souligné des similitudes « étranges » entre le SRAS-CoV-2 (soit le virus qui cause le COVID-19) et le VIH, alimentant des théories du complot sur le génie génétique. Bien entendu, ce document a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, notamment Twitter, où il a été couvert par certains organes de presse, malgré le fait que certains scientifiques ont immédiatement déclaré qu’il comportait d’importantes lacunes. Inglis souligne que le document a reçu 90 commentaires critiques dans les 48 heures et a été rapidement retiré.

Pourtant, ces données font partie d’une véritable « infodémie » de mauvaises informations, explique la virologue Marion Koopmans du Erasmus Medical Center, et la communauté scientifique « doit débattre de la façon de gérer ces informations, qui ne s’avèrent pas toujours cohérentes ou correctes », explique-t-elle.

BioRxiv et medRxiv ont tous deux mis en place des avis importants soulignant la nature préliminaire des informations dans les prépublications. « Nous exhortons les journalistes à inclure dans leurs reportages les mises en garde concernant l’utilisation des informations », a déclaré Inglis.

Le partage d’informations permet d’accélérer les recherches dans le domaine

Pourtant, Farrar avance que les avantages d’un partage rapide d’informations l’emportent largement sur les inconvénients. De plus, il ne faut pas oublier que même la publication par un journal de renom ne garantit pas l’exactitude d’une affirmation.

Une lettre à la rédaction révisée par des pairs, publiée le 30 janvier par le NEJM, suggérant qu’une femme chinoise qui ne présentait aucun symptôme de COVID-19 avait transmis le virus à des personnes en Allemagne plus tard, a fait l’objet de vives critiques, car il s’est avéré que les auteurs n’avaient pas réellement parlé à la femme. Une interview ultérieure a démontré qu’elle avait uniquement des symptômes : la revue a ajouté cette information en annexe.

Le rédacteur en chef du NEJM, Eric Rubin, admet qu’il existe une tension entre la rigueur et la vitesse. « Le processus d’examen des articles sur le COVID-19 par le journal est fondamentalement pareille que pour tous les autres articles, mais c’est juste beaucoup plus rapide », explique-t-il. « Nous-mêmes ainsi que les auteurs pourrions faire un travail plus prudent si nous avions plus de temps. Mais, pour l’instant, les médecins font face à une crise et la meilleure information disponible rapidement est meilleure qu’une information parfaite à laquelle on ne peut accéder que lorsqu’elle n’est pas ou plus utile », a-t-il ajouté.

Sur le même thème : La protéine du coronavirus vient d’être cartographiée, ouvrant la voie à un vaccin

« Pour accélérer la recherche, il est également essentiel de partager des choses qui ne fonctionnent pas », explique O’Connor, par exemple lorsque les expériences montrent qu’une espèce animale ne peut pas être infectée par le nouveau virus. « Ce sont des informations importantes qui ne sont généralement pas partagées par les canaux traditionnels », dit-il, c’est pourquoi des groupes tels que le clan Wu-han sont si utiles.

Ses membres ont également discuté de l’opportunité d’infecter les animaux de manière traditionnelle, en leur injectant le virus sous forme liquide, par le nez, ou à travers un aérosol, une nouveau type d’exposition qui se rapproche le plus d’un éternuement. (Mais ils essaieront probablement les deux méthodes). « En partageant ouvertement les informations, nous pouvons également réduire la redondance », a ajouté Friedrich.

À l’heure actuelle, il n’est pas certain si de telles collaborations scientifiques aideront à atténuer l’impact global du COVID-19, cependant, de nombreux scientifiques se félicitent de la manière dont l’épidémie a déjà changé leur manière de communiquer. « Il semble que les choses évoluent vers une toute nouvelle culture de la recherche. C’est excitant ! », explique la virologue Isabella Eckerle du Centre des Maladies Virales Emergentes de Genève (Suisse).