Au mois de décembre 2020, une équipe de chercheurs avait avancé l’hypothèse selon laquelle des fragments génétiques du coronavirus pourraient s’intégrer dans nos chromosomes — et y demeurer un certain temps, même après la fin de l’infection. Leurs travaux avaient toutefois provoqué un tollé dans la communauté scientifique. Aujourd’hui, ces mêmes chercheurs apportent de nouvelles preuves, qui viennent confirmer leur hypothèse.

Si leurs travaux préliminaires ont été vivement critiqués, c’est aussi parce qu’ils étaient susceptibles d’attiser des craintes infondées vis-à-vis des vaccins anti-COVID-19 de type ARN messager — en l’occurrence, les vaccins développés par Pfizer et Moderna. Pourtant, les résultats présentés par l’équipe de biologistes ne suggéraient en aucun cas que ces vaccins introduisent l’ARN qu’ils contiennent dans les gènes humains !

Les deux scientifiques qui ont dirigé les travaux — Rudolf Jaenisch, biologiste des cellules souches et Richard Young, spécialiste de la régulation génétique, tous deux du Massachusetts Institute of Technology (MIT) — affirment aujourd’hui qu’ils disposent de « preuves sans équivoque que les séquences de coronavirus peuvent s’intégrer dans le génome ». Cette insertion génétique pourrait notamment expliquer les rares cas de personnes rétablies d’une infection, qui sont à nouveau testées positives au SARS-CoV-2 des mois plus tard, bien qu’il n’y ait aucune preuve de réplication virale.

Artefacts méthodologiques ou réelles insertions ?

Jaenisch, Young et leurs collaborateurs affirment qu’en de rares occasions, une enzyme présente dans les cellules humaines peut transformer les séquences virales en ADN et les insérer dans nos chromosomes. Cette enzyme, la transcriptase inverse, est codée par des éléments LINE-1 (ou L1), des séquences qui recouvrent 17% du génome humain et qui représentent des artefacts d’anciennes infections par des rétrovirus. La majorité des L1 de notre génome sont inactifs, mais certains conservent la capacité de rétrotransposition — soit la capacité de se déplacer de manière autonome au sein du génome. Ces L1 actifs peuvent ainsi interrompre le génome par des insertions, des suppressions, des réarrangements ou des variations du nombre de copies.

Au cours de leurs premières expérimentations en laboratoire, les chercheurs ont constaté que lorsque des cellules humaines enrichies en éléments LINE-1 étaient infectées par le coronavirus, des versions d’ADN des séquences du SARS-CoV-2 se nichaient dans les chromosomes des cellules. Mais plusieurs spécialistes des L1 et autres éléments transposables de l’ADN ont estimé que les preuves étaient trop minces pour étayer cette affirmation.

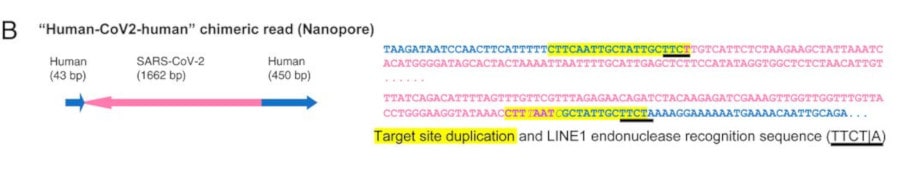

Les critiques ont par ailleurs souligné que les supposées chimères d’ADN viral-humain étaient systématiquement créées par la technique même qui permettait de les détecter dans les chromosomes. Une étude publiée sur bioRxiv a ainsi conclu que les séquences chimériques étaient « plus susceptibles d’être un produit méthodologique, que le résultat d’une véritable transcription inverse, intégration et expression ». Aujourd’hui, l’équipe de Jaenisch reconnaît que leur technique a effectivement créé accidentellement des chimères virales-humaines. À l’époque, ils savaient très bien que davantage de données étaient nécessaires pour confirmer leurs résultats, mais dans ce contexte sanitaire particulier, les scientifiques étaient alors obligés de publier tous les résultats liés à la COVID-19 sur un serveur de préimpression aussi vite que possible.

Cette fois-ci l’équipe fournit la preuve que les artefacts seuls ne peuvent expliquer les niveaux détectés d’ADN chimérique viral-humain. Les scientifiques montrent également que des portions d’éléments LINE-1 encadrent la séquence génétique virale intégrée, ce qui confirme leur hypothèse originale : des séquences de l’ARN du SARS-CoV-2 peuvent être transcrites en sens inverse et intégrées dans le génome de la cellule infectée, puis être exprimées sous forme de transcrits chimériques fusionnant le virus avec des séquences cellulaires humaines.

Une hypothèse « plausible », mais qui manque encore de preuves

Cedric Feschotte, qui étudie les fragments de rétrovirus endogènes dans le génome humain à l’Université Cornell, n’est pas encore tout à fait convaincu par ces nouveaux résultats. « Les données d’intégration dans la culture cellulaire sont beaucoup plus convaincantes que ce qui était présenté dans la préimpression, mais elles ne sont toujours pas totalement claires », déclare-t-il. Le spécialiste considère néanmoins que l’hypothèse de Jaenisch et Young est désormais « plausible », ajoutant que le SARS-CoV-2 peut aussi persister pendant des mois chez un individu sans qu’il intègre ses gènes.

Reste à savoir si cette découverte a une importance pour la santé humaine ou le diagnostic de la COVID-19. S’il est possible de détecter en laboratoire les événements de rétroposition de l’ARN du SARS-CoV-2 dans des lignées cellulaires infectées où L1 est surexprimée, il n’y a pour le moment aucune preuve de cette intégration chez les patients. « La signification clinique ou biologique de ces observations, le cas échéant, est une question de pure spéculation à ce stade », conclut Feschotte.

L’équipe de Jaenisch et Young rapporte effectivement des indices de l’intégration de gènes du SARS-CoV-2 dans certains tissus de patients COVID-19 vivants et autopsiés : ils ont notamment détecté des niveaux élevés d’un type d’ARN qui ne peut être produit que par l’ADN viral intégré lorsque la cellule lit sa séquence pour fabriquer des protéines. Mais Young reconnaît qu’ils ne disposent pas de preuves directes permettant de le confirmer.

Harmit Malik, spécialiste des virus anciens du génome humain au Fred Hutchinson Cancer Research Center, estime pertinent de se demander pourquoi les personnes qui auraient dû éliminer définitivement le virus obtiennent des résultats positifs aux tests PCR. Il reste néanmoins peu convaincu par l’explication de Jaenisch et Young, soulignant que « dans des circonstances normales, il y a peu de mécanismes de transcription inverse disponibles » dans les cellules humaines.

Le gros problème posé par cette étude reste qu’elle sert de support aux anti-vaccins, qui s’appuient sur la prépublication du mois de décembre pour répandre de fausses déclarations sur les vaccins de type ARNm. « S’il y a jamais eu une préimpression à supprimer, c’est bien celle-ci (celle du mois de décembre) ! Il était même irresponsable de la publier comme préimpression, compte tenu de l’absence totale de preuves pertinentes. Cela est maintenant utilisé par certains pour semer le doute sur les nouveaux vaccins », soulignait à l’époque Marie-Louise Hammarskjöld, microbiologiste à l’Université de Virginie. La revue a, depuis, rejeté ce premier article.