En effectuant des modélisations poussées des éruptions solaires, un groupe d’astronomes a enfin décrypté la manière dont les « pluies solaires » se forment. La répartition hétérogène des éléments dans les différentes parties de la couronne a été prise en compte pour la première fois dans les simulations et constituerait un facteur clé de la condensation du plasma en haute altitude. Elle expliquerait également la rapidité à laquelle les pluies se forment et retombent à la surface du Soleil.

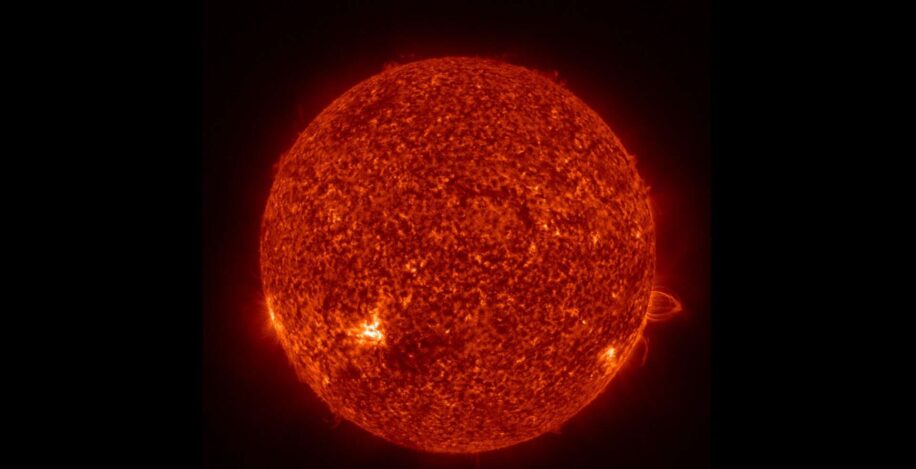

Des pluies peuvent se former dans la couronne solaire – la couche la plus externe composée de plasma extrêmement chaud – lors d’éruptions solaires. Les astronomes savent depuis des décennies que cela résulte de plasmas refroidis et plus denses qui se condensent à haute altitude et retombent à la surface sous la forme de pluies. Cependant, la physique sous-tendant la manière exacte dont elles se forment rapidement lors des éruptions demeurait jusqu’à présent incomprise.

En effet, si la fluctuation du rayonnement à haute énergie projetée par l’éruption peut contribuer au refroidissement du plasma dans la couronne, la distribution des éléments dans les différentes parties de cette région n’est pas constante. Cette distribution évolue au fil du temps et selon les régions. Or, les modèles de pluies solaires ne prenaient jusqu’à présent pas cette variation en compte et supposaient que la répartition des éléments restait constante dans toute la couronne.

« À l’heure actuelle, les modèles supposent que la distribution des différents éléments de la couronne est constante dans l’espace et le temps, ce qui est manifestement faux », explique dans un communiqué Luke Benavitz, étudiant de première année en master à l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï à Manoa. Cela signifie que les modèles précédents ne pourraient expliquer entièrement les processus à évolution rapide qui caractérisent les pluies solaires, car l’énergie perdue par rayonnement dépend des éléments présents. Autrement dit, ces modèles simplifieraient excessivement le comportement des pluies et ne pourraient donc saisir complètement la physique qui en est à la base.

Dans une récente étude publiée dans The Astrophysical Journal, Benavitz et ses collègues proposent de combler les lacunes en prenant pour la première fois en compte les variations de la répartition des éléments dans la couronne lors des éruptions solaires. « À ce jour, les condensations coronales n’ont été observées que dans des simulations de boucles chauffées de manière continue, et jamais dans celles chauffées de façon impulsive », écrivent les chercheurs. « Nous intégrons des abondances élémentaires variables dans l’espace et le temps dans un code hydrodynamique radiatif », indiquent-ils.

Des variations dans la distribution des éléments dans la couronne solaire

L’équipe de la nouvelle étude a utilisé l’outil de simulation HYDRAD, un algorithme spécialisé qui modélise en détail la circulation du plasma solaire le long des lignes de champ magnétique, un peu comme le trafic dans un tunnel. Plus précisément, il modélise le plasma comme deux fluides distincts (l’un composé d’électrons et l’autre d’ions) en interaction et analyse leurs comportements en détail.

D’après les chercheurs, son intérêt résiderait dans sa capacité à modéliser de manière complète les flux de chaleur et d’énergie présents. Il tient par exemple compte du rayonnement dense de la chromosphère (la basse atmosphère solaire), de la conduction thermique avec des mécanismes de sécurité pour éviter les pics excessifs et des pertes par rayonnement ténu de la couronne.

Et plutôt que de supposer que la distribution des éléments est uniforme dans la couronne, l’équipe a introduit une variation dans l’espace et dans le temps, en particulier pour les éléments à faible potentiel de première ionisation (faible FIP), qui jouent un rôle essentiel dans l’activité solaire. Une nouvelle équation a également été introduite pour suivre l’évolution des éléments à faible FIP dans les différentes régions de la couronne.

Les résultats montrent que les variations des abondances élémentaires dans la couronne expliquent la rapidité avec laquelle les pluies se forment. En comparant les résultats du nouveau modèle avec ceux des précédents, qui ne tenaient pas compte de ces variations, les chercheurs ont constaté que le nouveau correspondait davantage aux processus réels des pluies solaires.

D’après les simulations avec HYDRAD, le plasma chaud remonte depuis les couches inférieures du Soleil lors d’une éruption, selon un processus appelé « évaporation chromosphérique ». Ce plasma circule le long des lignes magnétiques en forme de boucle de la couronne. La concentration en éléments diminuerait dans le plasma à mesure qu’il remonte les boucles, puis augmenterait à nouveau lorsque ce plasma approche du sommet des boucles.

Cette augmentation accroît à son tour les pertes de rayonnement, ce qui refroidirait rapidement le plasma et provoque sa condensation. Ce plasma condensé retomberait par la suite sous la forme de pluie. « Nous constatons que l’intégration d’abondances élémentaires à faible premier potentiel d’ionisation dans les simulations de boucles coronales induit directement des condensations coronales, absentes des modèles de boucles chauffées de façon impulsive ou des éruptions solaires », écrivent les chercheurs dans leur étude.

Des observations confirmant les prédictions du modèle

Les résultats des chercheurs semblent concorder avec les observations de la sonde Hinode/EIS. Elles révèlent notamment que les pluies solaires possèdent une signature élémentaire complexe : une signature photosphérique basée sur le rapport silicium/soufre et une signature coronale (basée sur le rapport calcium/argon) du plasma plus chaud qui l’entoure. Les prédictions du modèle indiquent que lors de l’évaporation chromosphérique, le rapport silicium/soufre devient photosphérique à l’intérieur de la pluie, tandis que le rapport calcium/argon reste coronal dans le plasma chaud environnant.

« C’est passionnant de constater que lorsque l’on permet à des éléments comme le fer d’évoluer au fil du temps, les modèles finissent par correspondre à ce que l’on observe réellement sur le Soleil », indique Benavitz. « Cela donne vie à la physique d’une manière qui paraît très concrète », conclut-il.