Mesurant moins de 3 millimètres de long, la plus petite bio-imprimante 3D jamais conçue répare les cordes vocales après une chirurgie en y appliquant de l’hydrogel de cicatrisation avec précision. S’inspirant de la trompe d’éléphant, elle est flexible et offre un contrôle manuel en temps réel dans un espace d’intervention aussi restreint que 20 millimètres. Cette technologie pourrait améliorer la précision chirurgicale dans le traitement des cordes vocales, l’un des organes les plus délicats à réparer.

Les troubles de la voix affectent environ 3 à 9 % de la population mondiale et altèrent la qualité de vie comme la capacité à communiquer des patients. Elles proviennent généralement de kystes, de lésions ou de cancers affectant les cordes vocales, dont le traitement consiste principalement en une ablation chirurgicale de la zone touchée. La récupération après l’intervention est toutefois entravée par la formation de fibroses post-chirurgicales.

Touchant entre 5 et 18 % des patients, la fibrose post-chirurgicale rigidifie les cordes vocales et compromet la récupération de la voix. Elle nécessite des traitements complémentaires pour obtenir une restauration fonctionnelle complète des cordes vocales, ce qui accroît encore la charge pour le patient.

Des injections d’hydrogel au niveau du chorion (le tissu conjonctif situé sous l’épithélium des cordes vocales) sont actuellement utilisées pour prévenir ces fibroses. Ces injections créent des réseaux structurels imitant les propriétés mécaniques des cordes vocales. En se dégradant progressivement, l’hydrogel favorise la régénération naturelle du tissu et réduit le risque de formation de fibroses.

Cependant, les techniques d’administration actuelles présentent des limites. Réalisées par voie laryngée, ces injections peuvent manquer de précision, rendant difficile le contrôle de l’emplacement exact de l’hydrogel. Ce manque de précision peut empêcher de traiter complètement le chorion superficiel, maintenant ainsi le risque de fibrose sous-muqueuse.

La répartition précise de l’hydrogel sur des lésions de structures et de tailles diverses, tout en imitant fidèlement la morphologie initiale des tissus, est ainsi essentielle pour la réparation complète des cordes vocales. Pour surmonter ces défis, des chercheurs de l’Université McGill, à Montréal, ont mis au point une bio-imprimante 3D capable d’administrer l’hydrogel avec une très grande précision.

« Notre dispositif est conçu non seulement pour la précision et la qualité d’impression, mais aussi pour la facilité d’utilisation par le chirurgien », explique, dans un communiqué, Swen Groen, ingénieur biomédical à l’Université McGill et auteur principal de l’étude sur la nouvelle bio-imprimante. « Sa conception compacte et flexible s’intègre aux protocoles chirurgicaux standards et permet un contrôle manuel en temps réel dans un environnement de travail restreint », ajoute-t-il.

Un contrôle chirurgical au millimètre près

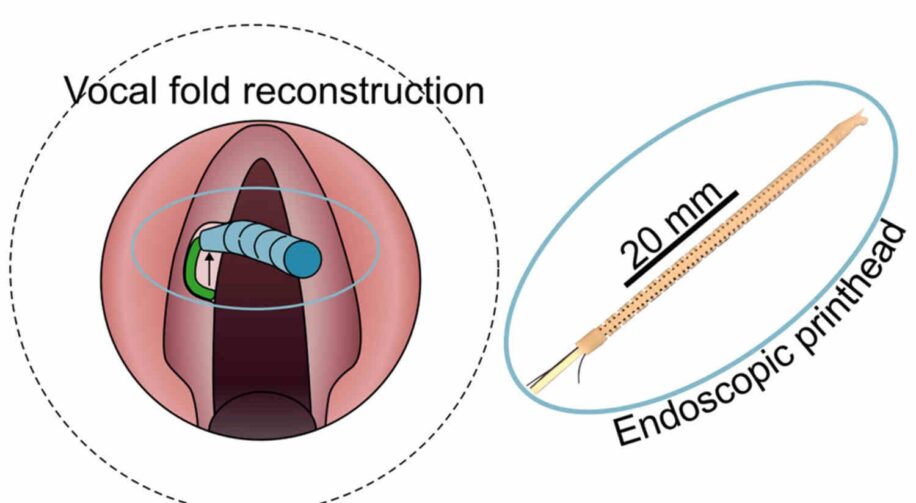

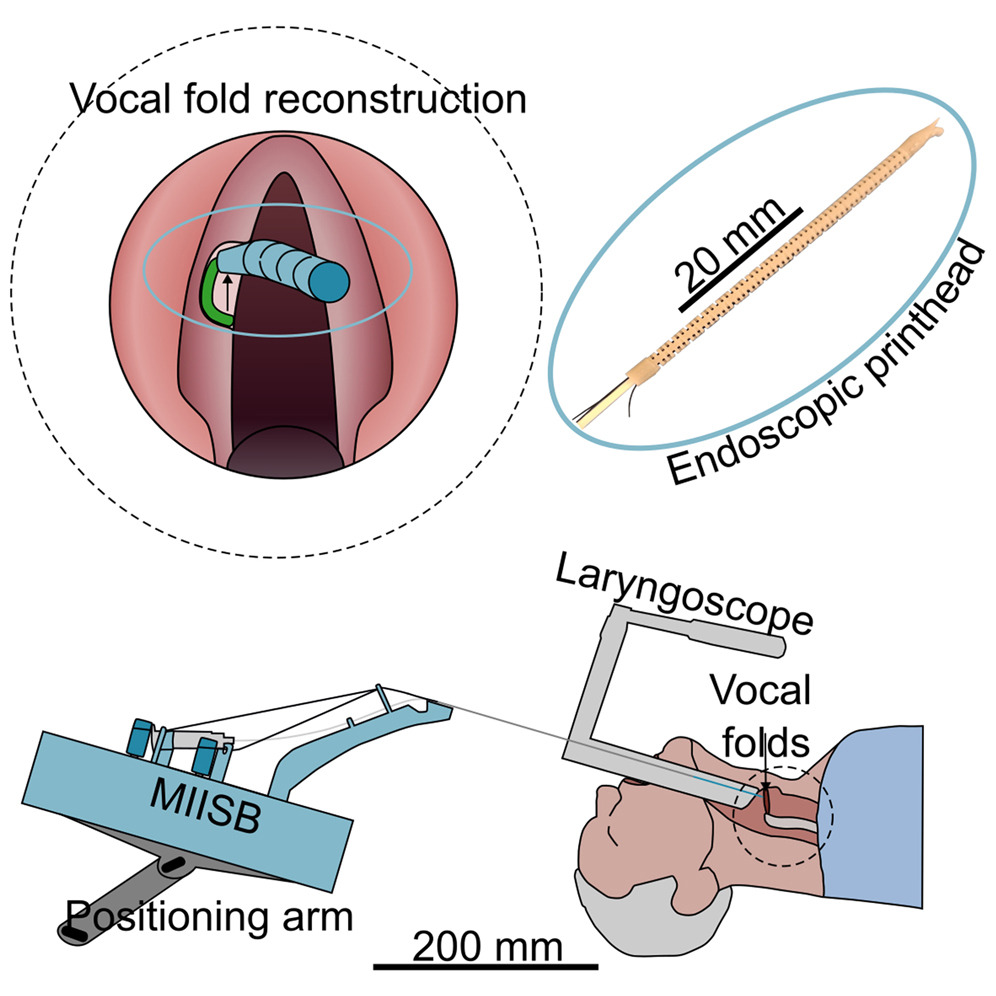

La bio-imprimante 3D développée par les chercheurs est dotée d’une minuscule buse flexible, semblable à une trompe, mesurant 2,7 millimètres de long, ce qui en fait la plus petite bio-imprimante conçue à ce jour. La buse est reliée à un module de commande par des câbles semblables à des tendons et peut être fixée à un microscope chirurgical.

« Au départ, je pensais que ce ne serait pas faisable ; fabriquer un robot flexible de moins de 3 mm me semblait un défi impossible », confie Luc Mongeau, ingénieur biomédical à l’Université McGill et coauteur principal de l’étude, publiée dans la revue Device. La manipulation de l’imprimante s’effectue manuellement, en temps réel, en déposant un hydrogel à base d’acide hyaluronique sur les régions cibles par lignes de 1,2 millimètre.

Plus précisément, un algorithme fondé sur les données a été développé pour guider le contrôle en temps réel de la buse. Cela permet un contrôle précis de sa position, avec une marge d’erreur de 1,33 millimètre. Les mouvements de la buse ont également été programmés pour rester précis et reproductibles dans un espace d’intervention de 20 millimètres.

À noter que des techniques de bio-impression in situ mini-invasives ont déjà été développées pour divers organes tels que le foie ou le côlon. Des actionneurs pneumatiques et hydrauliques ont, par exemple, été utilisés pour la bio-impression au niveau intestinal. Toutefois, bien que ces technologies se révèlent efficaces pour le dépôt précis d’hydrogel, elles ne sont pas adaptées aux cordes vocales, où l’espace d’intervention est particulièrement restreint. Autrement dit, la buse d’impression doit être à la fois suffisamment petite pour intervenir dans cette zone et ne pas gêner la vision du chirurgien.

Pour tester le dispositif, les chercheurs ont tracé manuellement, sur une surface plane, diverses formes — spirales, cœurs, lettres, etc. L’équipe a pu créer, avec une grande fluidité, des structures monocouches et multicouches. « Ce qui rend cet appareil si impressionnant, c’est en partie son comportement prévisible, même s’il s’agit essentiellement d’un tuyau d’arrosage — et si vous avez déjà vu un tuyau d’arrosage, vous savez que lorsqu’on y fait couler de l’eau, il devient incontrôlable », souligne Audrey Sedal, également coauteure de l’étude et ingénieure biomédicale à l’Université McGill.

Le dispositif a aussi démontré son efficacité pour la reconstruction de cordes vocales sur des modèles utilisés par les chirurgiens lors de leur formation. La buse aurait reproduit fidèlement la géométrie des cordes vocales présentant des défauts structurels après réparation d’une lésion. La prochaine étape consistera à convertir le système de contrôle manuel en commande autonome, avant des essais sur modèles animaux puis cliniques.