En passant en revue plus de 100 ans de recherches, un neuroscientifique suggère que le cortex cérébral n’est peut-être pas le pilier de la conscience comme l’avancent la plupart des théories. Bien que cette région, plus récente dans notre histoire évolutive, joue un rôle clé dans le processus, les données expérimentales semblent indiquer que celles, plus anciennes, du cerveau humain ont été sous-estimées. Ces observations laissent penser que la conscience pourrait être plus répandue qu’on ne le supposait.

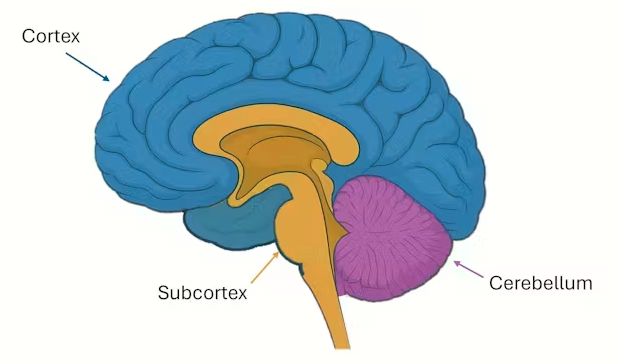

En neurosciences, la conscience est définie comme la capacité à vivre une expérience subjective et qualitative : goûter un plat et en apprécier la saveur, ou contempler un paysage et en ressentir l’émotion. Les principales théories sur la conscience soutiennent qu’elle trouve son origine dans le cortex cérébral, la couche externe du cerveau, composée en grande partie du néocortex, apparu plus récemment dans notre évolution.

Les autres régions, comme les régions sous-corticales (le tronc cérébral, le thalamus, etc.) et le cervelet, sont apparues il y a plusieurs centaines de millions d’années et ont peu changé depuis. Bien qu’elles assurent des fonctions essentielles dans les processus cognitifs, elles sont généralement considérées comme secondaires, voire non indispensables, à l’émergence de la conscience.

Plus précisément, les régions sous-corticales soutiennent l’activité du néocortex dans le processus de conscience, mais ne seraient pas en elles-mêmes suffisantes pour l’initier. Pour l’analogie, elles joueraient le rôle de l’électricité pour un téléviseur. Des études ont par ailleurs montré que l’activité et les réseaux cérébraux sont perturbés en cas d’inconscience (par exemple, dans un état comateux), avec des perturbations visibles aussi bien dans le cortex que dans les structures sous-corticales et le cervelet.

Deux régions cérébrales primitives sous-estimées

Des preuves croissantes semblent toutefois suggérer que ces régions sont plus importantes qu’on le supposait initialement. « J’ai passé en revue plus de 100 ans de recherche en neurosciences afin de déterminer si certaines régions du cerveau sont plus importantes que d’autres pour la conscience. Mes conclusions suggèrent que les scientifiques qui étudient la conscience pourraient avoir sous-estimé les régions les plus anciennes du cerveau humain », explique Peter Coppola, chercheur invité à l’institut Cambridge Neuroscience de l’Université de Cambridge, dans un article publié par The Conversation.

Une partie de son analyse, détaillée dans Neuroscience & Biobehavioral Reviews, s’appuie sur des études portant sur la stimulation cérébrale (électrique ou magnétique), menées chez l’humain et l’animal. Ces expériences montrent que la modification de l’activité du néocortex, des régions sous-corticales ou du cervelet peut altérer la conscience. La stimulation du néocortex peut, par exemple, perturber la conscience de soi, provoquer des hallucinations ou affecter la capacité de jugement.

La perturbation de l’activité sous-corticale peut, quant à elle, provoquer des symptômes dépressifs. Des expériences sur des singes ont montré qu’une telle stimulation pouvait réveiller des animaux rendus inconscients par anesthésie, ou, à l’inverse, les plonger dans l’inconscience. La stimulation du cervelet peut également altérer la perception sensorielle consciente.

« Cependant, cette recherche ne nous permet pas de tirer de conclusions définitives sur l’origine de la conscience, car la stimulation d’une région cérébrale peut en affecter une autre », nuance Coppola. « Comme lorsque l’on débranche la télévision, on modifie les conditions qui soutiennent la conscience, sans nécessairement agir sur ses mécanismes mêmes », ajoute-t-il.

Vers une redéfinition de la conscience ?

En examinant des données cliniques, le chercheur a constaté que des lésions du néocortex pouvaient altérer la conscience de soi, en induisant par exemple la conviction qu’un membre du corps est étranger. En revanche, des personnes nées sans cervelet, bien que rares, sont pleinement conscientes et mènent une vie normale. À l’inverse, des lésions acquises du cervelet peuvent provoquer des hallucinations ou perturber les comportements émotionnels.

Plus surprenant encore, certains rapports font état d’enfants nés sans une grande partie, voire la totalité, de leur néocortex. Selon les principes établis de la neurobiologie, ces enfants auraient dû se trouver dans un état végétatif permanent. Pourtant, ils semblent parfaitement conscients, reconnaissant leur entourage, jouant ou appréciant la musique.

D’après Coppola, ces observations renforcent l’idée que les structures les plus anciennes du cerveau suffisent à soutenir une conscience minimale. Il est également possible qu’elles s’adaptent pour remplir certaines fonctions en l’absence de régions plus récentes comme le néocortex.

Des expériences animales viennent appuyer cette hypothèse. Chez divers mammifères (rats, chats, singes…), l’ablation du néocortex chez l’adulte laisse subsister un large éventail de comportements, allant du jeu à la toilette, jusqu’à l’apprentissage de nouvelles compétences.

« Globalement, les données remettent en cause l’idée selon laquelle le cortex est nécessaire à la conscience, comme le suggèrent la plupart des grandes théories de la conscience », conclut le chercheur. « Cela signifie que nous devrons peut-être revoir nos modèles de compréhension de la conscience. »

Ces travaux laissent aussi entrevoir que la conscience pourrait être plus répandue qu’on ne l’imaginait, puisque les régions anciennes du cerveau humain se retrouvent chez de nombreux autres animaux. Une perspective qui pourrait peser sur la pratique clinique en neurologie autant que sur les débats éthiques autour de la condition animale.