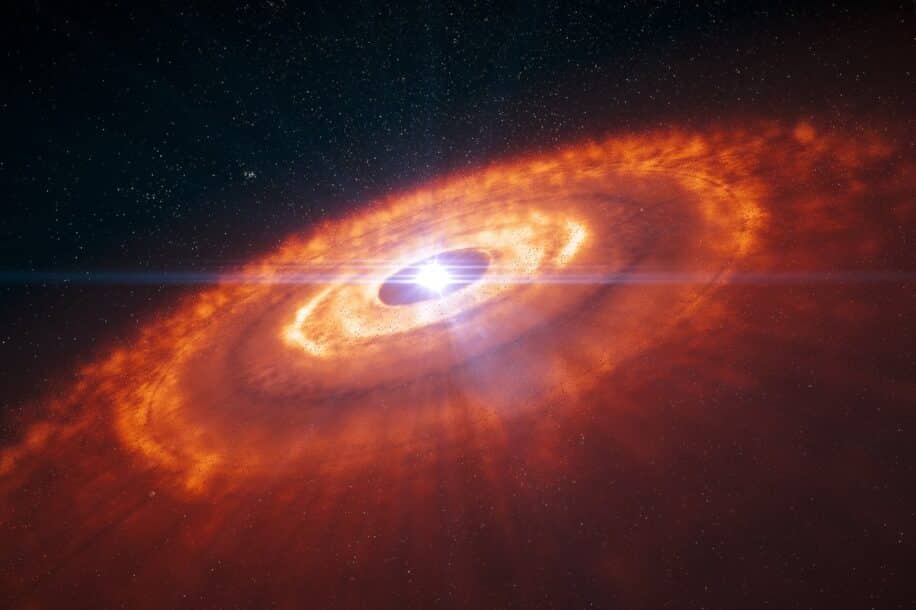

Une équipe internationale d’astronomes a récemment repéré le plus grand disque protoplanétaire (ou de formation planétaire) jamais observé. Baptisé IRAS 23077+6707 (ou simplement IRAS 23077), la structure se situe à environ 1000 années-lumière de la Terre et évoque, vue d’ici, la forme d’un papillon. D’après les chercheurs, cet objet offre un tout nouvel aperçu des environnements dans lesquels les planètes se forment.

Découverte pour la première fois en 2016 par l’astronome Ciprian T. Berghea de l’Observatoire naval américain, à l’aide du Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), sa structure est restée inchangée. Toutefois, pendant des années, la nature de l’objet cosmique est restée inconnue. Ainsi, afin d’en savoir plus sur IRAS 23077, deux équipes internationales d’astronomes ont effectué des observations de suivi à l’aide du réseau submillimétrique du Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) du Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).

Un premier article émanant de l’étude dirigée par Berghea rapporte qu’IRAS 23077 est une jeune étoile située au milieu de ce qui ressemble à un énorme disque protoplanétaire. Dans un second article, une équipe de recherche dirigée par Kristina Monsch, postdoctorante au CfA, confirme la découverte de ce disque protoplanétaire en utilisant les données de Pan-STARRS et du Submillimeter Array ou SMA (un ensemble de télescopes situés à Hawaï capable de détecter des longueurs d’onde millimétriques).

« Après avoir découvert ce potentiel disque de formation de planètes à partir des données Pan-STARRS, nous avions hâte de l’observer avec le SMA, ce qui nous a permis de comprendre sa nature physique », a déclaré Kristina Monsch dans un communiqué.

Des pépinières de planètes constituées de gaz et de poussières

L’observation par le biais du SMA a mis en évidence la composition du disque protoplanétaire massif, ce nuage de poussière et de gaz dans lequel les planètes naissent. Les disques protoplanétaires sont en quelque sorte des « pépinières » où des planètes géantes comme Jupiter et Saturne, ou des planètes rocheuses comme la Terre et Mars, s’établissent autour de jeunes étoiles nouvellement formées. Ces disques, qui sont remplis de poussières et de gaz en abondance, tournent sur eux-mêmes d’une façon qui aide les astronomes à déterminer leur taille ainsi que la masse de leurs étoiles centrales.

« Ce que nous avons découvert était incroyable. C’est la preuve qu’il s’agissait du plus grand disque protoplanétaire jamais découvert. Il est extrêmement riche en poussière et en gaz, dont nous savons qu’ils sont les éléments constitutifs des planètes », a expliqué Monsch. Elle a également ajouté : « À partir des données SMA, nous pouvons également peser la poussière et le gaz dans cette pépinière planétaire, qui, selon nous, contient suffisamment de matière pour former de nombreuses planètes géantes – et à des distances plus de 300 fois supérieures à la distance entre le Soleil et Jupiter ».

Selon le co-auteur Joshua Bennett Lovell, astrophysicien à la SAO et boursier SMA, la découverte d’une structure aussi étendue qu’IRAS 23077 amène de nombreuses questions. D’après lui, il reste encore à évaluer plus précisément les probabilités que des planètes puissent se former dans des environnements aussi extrêmes. « Comment ces planètes pourraient-elles se comparer aux populations d’exoplanètes observées autour d’étoiles lointaines plus massives que notre Soleil ? », a-t-il ajouté. Afin d’y répondre, une étude plus approfondie d’IRAS 23077 devrait avoir lieu prochainement.