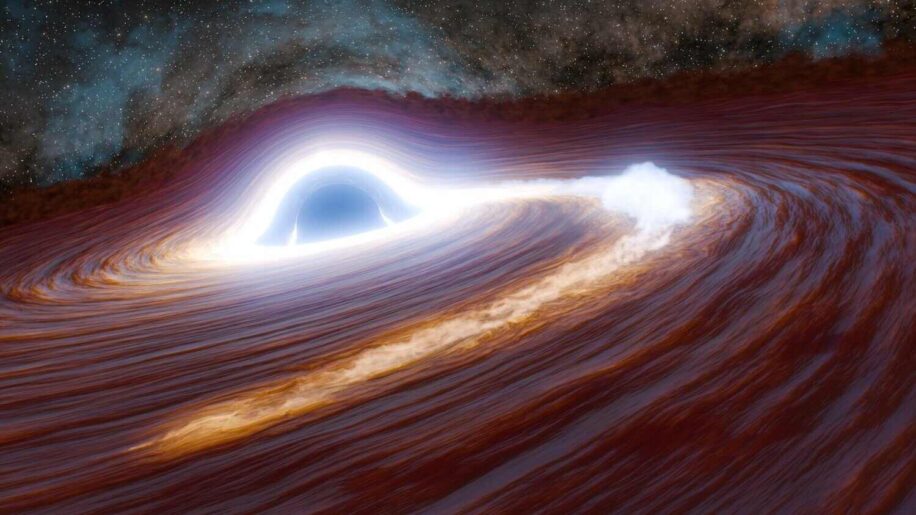

Des astronomes ont repéré l’éruption de trou noir la plus puissante et la plus éloignée jamais observée, provenant d’un noyau galactique actif situé à 10 milliards d’années-lumière. L’éruption résulterait de la destruction progressive d’une étoile exceptionnellement massive, petit à petit déchiquetée par le trou noir supermassif de la galaxie — un événement cataclysmique libérant une très grande quantité d’énergie. La détection d’un phénomène d’une telle ampleur laisse penser que d’autres pourraient sommeiller ailleurs dans le cosmos, en attente d’être découverts.

Les étoiles les plus massives achèvent généralement leur existence en explosant en supernova avant de s’effondrer sur elles-mêmes pour former un trou noir. Une étoile située à proximité du noyau galactique actif (AGN) — appelé J2245+3743 — à 10 milliards d’années-lumière, semble cependant être en train d’être engloutie par le trou noir supermassif de sa galaxie avant même d’avoir consommé son combustible. Sous l’effet de la force gravitationnelle du trou noir, l’étoile se disloque lentement, perdant peu à peu ses couches externes – un phénomène connu sous le nom « d’événement de rupture par effet de marée » (TDE).

Une centaine de TDE ont été observés à ce jour, la plupart se produisant autour de trous noirs isolés plutôt qu’à proximité d’AGN. En effet, ces derniers s’activent par intermittence et projettent parfois leurs propres éruptions, ce qui peut masquer les sursauts dus à un TDE et les rendre difficiles à détecter. Cependant, J2245+3743 s’est révélée si énergétique qu’elle a pu être repérée sans ambiguïté.

Lorsque les astronomes l’ont détectée pour la première fois en 2018 grâce à l’instrument Zwicky Transient Facility (ZTF) de l’observatoire Palomar, en Californie, J2245+3743 ne présentait rien d’inhabituel. Mais en 2023, l’équipe a constaté que sa luminosité déclinait bien plus lentement que prévu. En réanalysant son spectre à l’aide de l’observatoire WM Keck, à Hawaï, les chercheurs ont pu confirmer qu’elle était d’une intensité hors norme.

« Au départ, il était essentiel de confirmer que cet objet extrême était bien aussi brillant », explique, dans un article de blog du California Institute of Technology (Caltech), KE Saavik Ford, professeure au CUNY Graduate Center, au Borough of Manhattan Community College et à l’American Museum of Natural History (AMNH). Des observations ultérieures ont confirmé qu’il s’agissait de l’éruption de trou noir la plus brillante jamais enregistrée.

« Si vous convertissez l’intégralité de notre Soleil en énergie, en utilisant la célèbre formule d’Albert Einstein, E = mc², vous obtenez la quantité d’énergie qui s’est dégagée de cette éruption depuis que nous avons commencé à l’observer », précise Ford. Dans une étude récemment publiée dans la revue Nature Astronomy, Ford et ses collègues ont exploré plusieurs hypothèses susceptibles d’expliquer l’éruption et confirmé que la présence d’une étoile massive reste la plus plausible.

Une étoile exceptionnellement massive

Parmi les scénarios envisagés pour expliquer la luminosité de J2245+3743 figure celui de la supernova. Cependant, ce type d’explosion ne serait pas assez brillant pour rendre compte des observations : les chercheurs ont vu la luminosité de l’objet augmenter d’un facteur quarante en seulement quelques mois. À son apogée, l’AGN était environ trente fois plus lumineux que tout autre événement de rupture par effet de marée observé jusqu’ici, atteignant l’équivalent de la luminosité de dix mille milliards de soleils. Le trou noir supermassif en son centre pèserait, lui, quelque 500 millions de fois la masse du Soleil.

« Les données énergétiques montrent que cet objet est très éloigné et d’une brillance inhabituelle », explique Matthew Graham, auteur principal de l’étude, professeur d’astronomie à Caltech et responsable scientifique du projet ZTF. « Il se distingue de tous les AGN observés jusqu’à présent », ajoute-t-il.

L’explication la plus vraisemblable reste celle d’un TDE impliquant une étoile d’environ trente masses solaires en train d’être déchiquetée par le trou noir supermassif. À titre de comparaison, le précédent record était détenu par un TDE surnommé « Scary Barbie », lié à une étoile dont la masse se situerait entre trois et dix masses solaires. Si de telles étoiles de 30 masses solaires sont rares, elles pourraient toutefois croître à l’intérieur du disque d’un AGN, la matière contenue dans celui-ci s’agglomérant progressivement à leur surface.

« … un poisson à mi-chemin dans le gosier de la baleine »

Il est intéressant de noter que l’éruption de J2245+3743 s’est produite dans un passé lointain : la lumière, voyageant à vitesse finie, met des milliards d’années à nous parvenir. Le fait que l’éruption soit encore visible aujourd’hui indiquerait que nous observons une étoile pas encore entièrement engloutie, mais plutôt, selon la formule de Graham, « comme un poisson à mi-chemin dans le gosier de la baleine ».

Par ailleurs, outre le décalage temporel lié à la distance, le temps s’écoule également plus lentement à proximité de l’horizon des événements d’un trou noir. Ce phénomène, appelé « dilatation gravitationnelle du temps », découle de la déformation extrême de l’espace-temps. Lorsque la lumière traverse le cosmos en expansion pour nous atteindre, sa longueur d’onde s’allonge, tout comme la perception du temps. « Sept ans ici équivalent à deux ans là-bas. Nous assistons à la relecture de l’événement au quart de sa vitesse normale », explique l’astronome.

Bien qu’elle s’atténue avec le temps, l’équipe prévoit de poursuivre la surveillance de l’éruption de J2245+3743. Sa découverte suggère d’ailleurs que d’autres phénomènes similaires pourraient exister dans l’Univers. Les chercheurs espèrent en identifier de nouveaux grâce aux données de ZTF, ainsi qu’à celles du tout récent observatoire Vera C. Rubin.