Les déchets nucléaires issus des réacteurs à fission pourraient être transformés en tritium, un isotope rare de l’hydrogène utilisé par les réacteurs à fusion, selon un chercheur. Alors que la mise à l’échelle commerciale de la fusion nucléaire est freinée en partie par les coûts élevés liés à la production de tritium, cette stratégie en faciliterait l’accès tout en valorisant des sous-produits radioactifs de la fission.

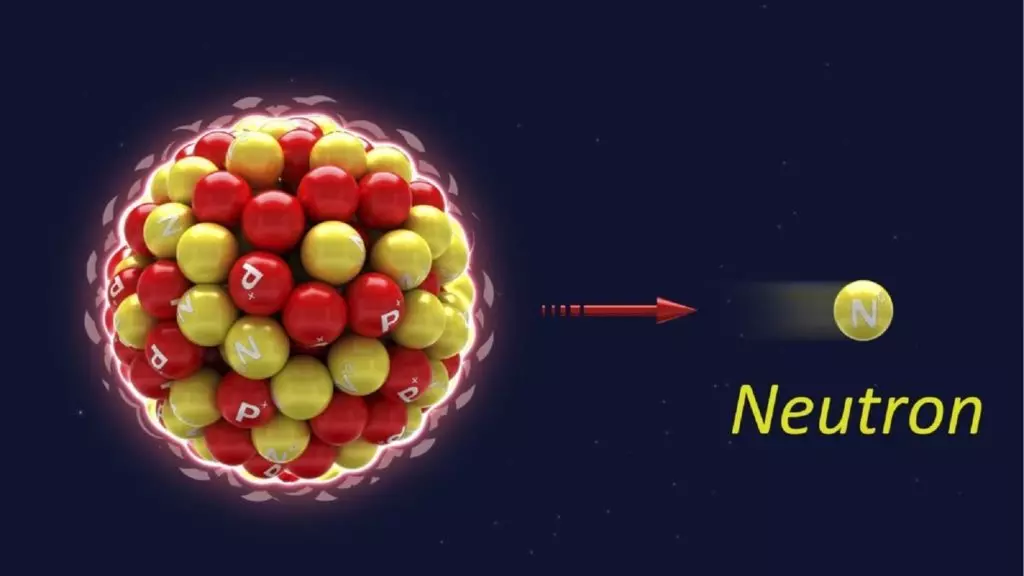

Les centrales nucléaires actuelles utilisent la fission pour produire de l’énergie, notamment en scindant des atomes de plutonium ou d’uranium, libérant des neutrons, qui, à leur tour, provoquent la fission d’autres atomes plus légers. Si cette réaction en chaîne génère de grandes quantités d’énergie en flux quasi continu (jusqu’à épuisement du combustible), elle produit également des déchets radioactifs à très longue durée de vie.

Ces déchets contiennent de l’uranium et du plutonium non directement réutilisables, ainsi que des sous-produits tels que des isotopes de strontium et d’iode, dont la désintégration peut s’étendre sur des centaines de millions d’années. Leur gestion et leur stockage nécessitent des infrastructures spécialisées, ce qui entraîne des coûts élevés et soulève des préoccupations en matière de protection environnementale et de santé publique.

À l’occasion de la dernière conférence de l’American Chemical Society (ACS), Terence Tarnowsky, physicien au Laboratoire national de Los Alamos, en charge de la gestion des déchets nucléaires aux États-Unis, a proposé de les valoriser afin de produire du tritium, utilisable dans la fusion nucléaire.

« La fusion nucléaire a le potentiel de fournir une énergie abondante et sans émissions. Mais la disponibilité limitée et le coût élevé du tritium constituent aujourd’hui un obstacle majeur », explique Tarnowsky à Live Science. Le chercheur propose ainsi de recycler ces déchets pour en extraire une ressource précieuse et réduire les coûts de production de cet isotope.

Tritium: une ressource rare mais essentielle à la fusion

Les réacteurs à fusion nucléaire associent des atomes légers pour en former de plus lourds, libérant une énergie considérable. L’une des réactions les plus utilisées consiste à fusionner le tritium avec le deutérium (autre isotope de l’hydrogène) pour produire de l’hélium. D’autres voies, comme la fusion du deutérium avec l’hélium-3, sont envisageables, mais elles exigent des températures d’allumage bien plus élevées, donc plus coûteuses et moins pratiques. Selon Tarnowsky, les premiers réacteurs commerciaux reposeront donc très probablement sur l’utilisation du tritium.

Le deutérium est relativement facile à produire. En revanche, le tritium, radioactif et doté d’une demi-vie courte, se raréfie rapidement : les stocks se désintègrent à raison de 5,5 % par an, ce qui empêche toute constitution d’excédent durable. Les États-Unis disposent d’une capacité nationale très limitée et dépendent du Canada, principal fournisseur mondial.

« À l’heure actuelle, la valeur commerciale du tritium est estimée à environ 33 millions de dollars par kilogramme, et les États-Unis ne disposent quasiment pas de capacité nationale pour en produire », rappelle Tarnowsky dans un communiqué de l’ACS. « Nous sommes donc confrontés à une pénurie d’approvisionnement en tritium ». La réserve mondiale avoisinerait 25 kilogrammes, de quoi alimenter, selon des estimations basées sur les besoins d’un réacteur de fusion type, l’équivalent de 500 000 foyers pendant six mois.

Transformer des déchets en carburant

En revanche, les États-Unis disposent de milliers de tonnes de déchets nucléaires, issus aussi bien des centrales civiles que de l’arsenal accumulé durant la guerre froide. « Cette technologie [de recyclage des déchets nucléaires] est possible aujourd’hui », affirme-t-il à Live Science. « Ce serait un changement radical dans l’usage du combustible usé, qui appartient déjà au gouvernement ».

L’approche de Tarnowsky repose sur l’utilisation d’un accélérateur de particules pour traiter les déchets nucléaires et obtenir du tritium. Les atomes ainsi bombardés subiraient une cascade de réactions menant à la production de l’isotope. Le principe n’est pas nouveau : il avait déjà été esquissé dans les années 1990, mais les avancées récentes en matière d’accélérateurs ouvriraient la voie à une amélioration notable de l’efficacité de la technologie.

Le procédé ne permet pas d’éliminer les déchets nucléaires : les sous-produits résultants demeureraient aussi nocifs que la matière initiale. Toutefois, l’accélérateur offrirait la possibilité d’activer ou de désactiver les réactions à la demande, un avantage en termes de sûreté par rapport aux réactions en chaîne des centrales à fission.

D’après les calculs de Tarnowsky, un dispositif de recyclage alimenté par 1 gigawatt d’énergie — soit la consommation annuelle d’environ 800 000 foyers — pourrait produire près de deux kilogrammes de tritium par an, soit un volume comparable à la production annuelle de l’ensemble des réacteurs canadiens. Il estime en outre que l’approche permettrait de produire dix fois plus de tritium qu’un réacteur à fission avec une énergie équivalente.

Avant toute mise en œuvre, plusieurs inconnues subsistent : le coût réel de cette production et l’efficacité énergétique globale du procédé doivent être évalués. Tarnowsky prévoit également de raffiner ses simulations pour préciser la performance et la sûreté du concept.