Au total, la France a mené 193 essais nucléaires entre 1966 et 1996, dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, dont 46 essais à l’air libre jusqu’en 1974. Ces derniers ont exposé la population locale à des niveaux élevés de radiation. Une étude révèle aujourd’hui que trois de ces essais ont eu des retombées particulièrement néfastes sur la santé des Polynésiens et celle du personnel civil et militaire encadrant les essais. Des effets largement sous-estimés par les dirigeants français.

Aldébaran, Encelade et Centaure. Ce sont les noms des bombes atomiques lancées respectivement en 1966, 1971 et 1974 dans le ciel polynésien. L’analyse de près de 2000 pages de documents déclassifiés du ministère de la Défense, des cartes et des photos, ainsi que des dizaines d’entretiens menés en métropole et en Polynésie ont permis à une équipe de journalistes et de chercheurs de reconstituer méticuleusement ces trois essais majeurs et leurs conséquences.

« Il s’agit de la première tentative scientifique véritablement indépendante de mesurer l’ampleur des dégâts et de reconnaître les milliers de victimes de l’expérience nucléaire de la France dans le Pacifique », souligne Geoffrey Livolsi, rédacteur en chef de Disclose. La modélisation de l’explosion de la bombe Centaure — la dernière à avoir explosé dans l’atmosphère avant que les essais ne se poursuivent sous terre — a notamment révélé que la France a sous-estimé le taux de contamination de Tahiti de 40% ! Des dizaines de milliers de personnes supplémentaires pourraient être officiellement reconnues comme victimes de ces tests.

Des doses de radioactivité deux à trois fois supérieures

Le 18 février 2020, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a publié un rapport sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie française. Les auteurs de ce rapport ont conclu que les « liens entre les retombées des essais atmosphériques et la survenue de pathologies radio-induites » sont difficiles à établir, faute de données fiables. Selon eux, il était nécessaire d’affiner les estimations des doses absorbées par la population locale.

Cette enquête sur les essais nucléaires français dans le Pacifique, nommée Mururoa files, vise ainsi à faire la lumière sur les conséquences sanitaires réelles des essais nucléaires. Elle a été menée conjointement par des journalistes de Disclose, INTERPRT — un collectif spécialisé en crimes environnementaux — et le programme Science & Global Security de l’Université de Princeton. D’après leurs calculs, près de 110 000 personnes ont été dangereusement exposées à la radioactivité.

À partir de données météorologiques et d’archives de l’armée, l’équipe a pu retracer le trajet du nuage radioactif produit par l’essai Centaure, en 1974. Le nuage devait se diriger vers le nord, mais n’a jamais atteint la hauteur prévue de 9 000 mètres, pour stagner à environ 5 200 mètres d’altitude. Là, il s’est déplacé inexorablement vers l’ouest, en direction de Tahiti, où aucune précaution n’avait été prise pour protéger la population ; le nuage a atteint l’île à 2 heures du matin, le 19 janvier 1974, 42 heures après l’explosion.

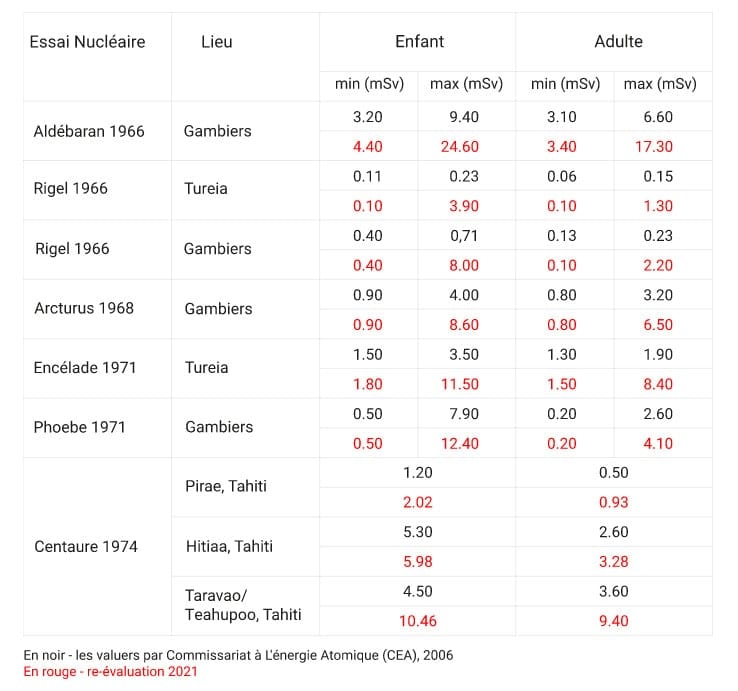

Selon un rapport confidentiel du ministère de la Santé polynésien obtenu par les chercheurs, environ 10 000 victimes ont reçu des doses de rayonnement supérieures à 5 millisieverts (mSv), soit cinq fois le niveau ouvrant le droit à une indemnisation. Mais à partir des documents déclassifiés en 2013, l’équipe des Mururoa files estime que l’ensemble de la population de Tahiti et des îles Sous-le-Vent, soit environ 110 000 personnes au total, a été exposée à un rayonnement radioactif de plus de 1 mSv lors du seul test Centaure. Les enquêteurs affirment que les doses réelles de radioactivité subies par les habitants de certains quartiers de Papeete étaient deux à trois fois plus élevées que celles communiquées officiellement par le Commissariat à l’énergie atomique en 2006.

Un cluster de cancers de la thyroïde dans les îles Gambier

Par ailleurs, l’enquête a révélé l’existence d’un rapport confidentiel envoyé de Paris au gouvernement polynésien en février 2020, évoquant un nombre important de cas de cancer de la thyroïde dans les îles Gambier, directement associés au premier essai nucléaire français, Aldébaran, en 1966. Ce rapport constitue la première reconnaissance officielle par la France de l’impact sanitaire de ses essais nucléaires.

Il précise que le cluster de cancers se situe « sur les îles où les retombées ont été les plus lourdes ». Plusieurs entretiens menés auprès de la population locale — des personnes qui étaient enfants au moment des tests — montrent en effet que les cancers sont particulièrement répandus dans la région : des cancers de la thyroïde, de la gorge et du poumon, mais aussi des leucémies, des lymphomes et des affections osseuses et musculaires liés à l’absorption de strontium et de césium.

Les enquêteurs ont également découvert un échange confidentiel de courriels datant de 2017, dans lequel l’armée française reconnaît qu’un tiers des militaires basés en Polynésie française et impliqués dans les essais entre 1966 et 1974, ont contracté au moins une forme de cancer.

Ce n’est qu’en 2010 que la France a mis en place un Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). En théorie, pour obtenir une indemnité, les personnes concernées, civiles ou militaires, n’ont qu’à prouver qu’elles vivaient en Polynésie au moment des essais atmosphériques et qu’elles ont contracté l’une des 23 maladies radio-induites figurant sur une liste officielle. Pourtant, en dix ans, seules 506 personnes, dont 63 indigènes, ont été indemnisées.

Le CIVEN a rejeté plus de 80% des demandes sans justifier son refus. À noter que le comité fonde ses décisions sur le rapport de 2006 établi par le CEA. Plusieurs familles, dont certaines comptent plusieurs membres atteints d’un cancer, ont renoncé à se lancer dans une bataille juridique pour réclamer leur dû.

Le problème majeur est que les preuves, notamment les données médicales et le niveau de rayonnement radioactif, sont difficiles à obtenir : malgré 26 points de surveillance destinés à mesurer les effets des retombées, seuls 20% du territoire polynésien sont effectivement surveillés, explique l’équipe qui a mené l’enquête. Sans compter les équipements défectueux : en 1971, certains dosimètres chargés de mesurer le rayonnement affichaient une marge d’erreur de 50% !

Le rapport du CEA établi en 2006 avait été soi-disant validé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), cette dernière partant du principe que toutes les données communiquées étaient correctes. Mais il s’avère aujourd’hui qu’elles ne l’étaient pas et que les scientifiques mandatés par l’AIEA n’ont jamais eu accès aux données sources.

Les chercheurs de Mururoa files se sont livrés à de nouveaux calculs à partir d’échantillons collectés à l’époque par l’armée ; ils ont tenu compte de la contamination directe par voie aérienne, mais aussi des retombées au sol et de la consommation d’eau de pluie contaminée. Pour certains des 193 essais, la différence avec les chiffres officiels était insignifiante. En revanche, pour d’autres, les nouveaux résultats sont effrayants : le tout premier essai, Aldébaran, lancé en 1966, a généré des niveaux de contamination trois plus élevés que les chiffres avancés jusqu’à présent.

« Sur les six essais que nous avons modélisés, nos estimations des doses reçues par la population polynésienne sont entre deux et dix fois plus élevées que les estimations officielles de la France », résume l’équipe. Les investigateurs espèrent aujourd’hui que leurs conclusions permettront à plus de 100 000 personnes de réclamer l’indemnisation qui leur est due.