L’intersection de la musique et de la science a conduit à une exploration audacieuse de la neurologie. Des chercheurs ont réussi à reconstituer « Another Brick in the Wall » de Pink Floyd en analysant les ondes cérébrales des auditeurs. Cette réalisation, bien que centrée sur une chanson, suggère des applications potentielles pour aider celles et ceux qui ont perdu la capacité de parler, marquant une étape prometteuse dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur.

La convergence entre neurologie et technologie ouvre des horizons insoupçonnés dans la compréhension du cerveau humain. Dans une ère où la technologie et la neurologie se croisent de plus en plus, des chercheurs ont tenté une expérience audacieuse : décoder une chanson emblématique à partir des ondes cérébrales des auditeurs.

En se basant sur la chanson « Another Brick in the Wall » de Pink Floyd, les chercheurs ont non seulement démontré la faisabilité de cette prouesse, mais ont également esquissé les potentialités d’une telle approche, notamment pour les personnes muettes. Les travaux de l’équipe, menée par l’Université de Californie (Berkeley), sont publiés dans la revue Plos Biology.

Le processus derrière la magie

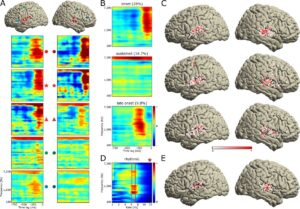

L’étude a été menée sur un échantillon de 29 patients, tous sous surveillance médicale en raison de crises d’épilepsie récurrentes. Pour recueillir des données précises sur l’activité cérébrale, des électrodes ont été implantées directement à la surface de leur cerveau. Lors de l’écoute de « Another Brick in the Wall » de Pink Floyd, ces dispositifs ont enregistré l’activité électrique émanant de diverses régions cérébrales, reflétant la manière dont chaque patient percevait et traitait la chanson.

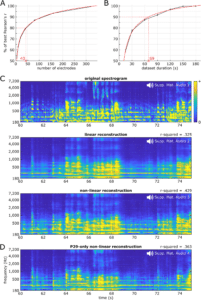

Ces données, une fois collectées, ont été analysées à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle. Ces derniers ont interprété les signaux électriques pour reconstituer une version sonore de la chanson telle qu’elle était perçue par le cerveau des participants. Cette reconstitution, bien que ne reproduisant pas parfaitement la chanson originale, a fourni une version audible qui reflète la complexité des processus cérébraux en jeu lors de l’écoute musicale.

Bellier a souligné dans un communiqué que l’étude a permis d’identifier de nouvelles zones du cerveau impliquées dans la détection du rythme, comme une guitare vrombissante, et ont découvert que certaines parties du cortex auditif — dans le gyrus temporal supérieur, situé juste derrière et au-dessus de l’oreille — répondent au début d’une voix ou d’un synthétiseur, tandis que d’autres zones répondent à des voix soutenues. Les chercheurs ont également confirmé que le côté droit du cerveau est plus sensible à la musique que le côté gauche.

Ci-dessous, la chanson originale après quelques traitements simples pour permettre une comparaison optimale avec la séquence générée par l’IA :

Ci-dessous, l’audio généré par l’IA, à partir du spectrogramme :

Pourquoi Pink Floyd ?

La sélection de « Another Brick in the Wall » de Pink Floyd comme pièce centrale de cette étude n’était pas fortuite. La chanson est reconnue pour sa richesse musicale, combinant des accords élaborés, une variété d’instruments et une multiplicité de rythmes.

Ces éléments ont offert une matière dense et variée pour l’analyse, permettant d’explorer en profondeur les réponses cérébrales à des stimuli musicaux diversifiés. En effet, chez l’homme, ces éléments musicaux, appelés prosodie — rythme, accent, intonation — portent un sens que les mots seuls ne véhiculent pas.

Par ailleurs, il est à noter que la préférence personnelle des chercheurs pour Pink Floyd a également joué un rôle dans cette sélection, témoignant de l’appréciation universelle du groupe et de son impact dans le monde musical.

Au-delà de la musique

L’objectif principal de l’étude était d’explorer la capacité à décoder la musique à partir des ondes cérébrales. Cependant, les implications de cette recherche dépassent le simple domaine musical. En effet, la parole humaine, tout comme la musique, est riche en nuances et en variations. Elle est rythmée par des éléments tels que le tempo, qui détermine la vitesse à laquelle nous parlons, ou le stress, qui met l’accent sur certaines syllabes ou certains mots.

De plus, les accents et l’intonation jouent un rôle crucial dans la manière dont nous transmettons les émotions et les intentions à travers la parole. Si l’on parvient à décoder ces nuances à partir des ondes cérébrales, cela pourrait ouvrir la voie à la création de décodeurs de parole implantables. Ces dispositifs pourraient, par exemple, aider les personnes muettes à communiquer de manière plus naturelle et expressive.

Si une interface cerveau-ordinateur était capable de recréer la parole avec une fidélité émotionnelle sans précédent, les personnes qui utilisent ces interfaces pourraient non seulement formuler des phrases, mais aussi transmettre les sentiments et les nuances qui les accompagnent. Ainsi, un simple « Je t’aime » ne serait pas seulement une déclaration, mais pourrait être chargé de toute la passion, l’urgence ou la tendresse que l’individu souhaite exprimer, offrant une dimension de communication jusqu’alors inexplorée.

Les recherches à venir

Bien que les avancées soient prometteuses, la route vers une application généralisée est encore semée d’embûches. L’une des principales contraintes de la technologie actuelle est la nécessité d’implanter directement des électrodes à la surface du cerveau pour obtenir des enregistrements électriques précis. Cette procédure invasive présente des risques, notamment d’infection, de saignement ou de réactions indésirables, et nécessite une intervention chirurgicale délicate.

De plus, comme l’expliquent les chercheurs, les interfaces cerveau-machine utilisées aujourd’hui pour aider les gens à communiquer lorsqu’ils sont incapables de parler peuvent décoder les mots, mais les phrases produites ont une qualité robotique semblable à celle de Stephen Hawking lorsqu’il utilisait un appareil générateur de parole.

Cependant, des alternatives moins invasives sont à l’étude. Des recherches sont en cours pour améliorer la sensibilité des électrodes externes, qui pourraient être placées sur le cuir chevelu, ou pour explorer d’autres méthodes d’imagerie cérébrale.