Les illusions supraluminiques, ces illusions d’optique qui donnent l’impression que certains phénomènes se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière, pourraient offrir un nouvel outil pour explorer les sursauts gamma et les jets cosmiques, selon de récentes recherches. Elles permettraient notamment de dévoiler des détails inaccessibles à d’autres méthodes d’observation, ouvrant la voie à une meilleure compréhension de certains des phénomènes les plus énigmatiques de l’Univers.

Des illusions supraluminiques se produisent continuellement, tant dans notre environnement quotidien que dans le cosmos. Elles se manifestent, par exemple, à travers les ombres : selon l’angle sous lequel elles sont projetées, celles-ci peuvent sembler se déplacer plus vite que la lumière. Les premières illusions supraluminiques observées dans l’espace remontent au début du XXe siècle.

Les couches externes d’une nova située dans la constellation de Persée paraissaient alors exploser et s’étendre à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle de la lumière. Baptisée Nova Persei 1901, elle a longtemps déconcerté les astronomes jusqu’à ce que, en 1939, l’astronome français Paul Couderc démontre qu’il s’agissait d’un « écho lumineux ».

La lumière issue de l’explosion traversait la matière environnante sous différents angles, si bien que certaines régions semblaient s’illuminer plus rapidement que d’autres — non parce que la lumière allait plus vite, mais en raison d’un effet de perspective. En d’autres termes, l’illusion supraluminique résultait de la combinaison entre l’angle de projection de la lumière de la nova et notre position d’observation depuis la Terre.

Un nouvel outil d’exploration cosmique

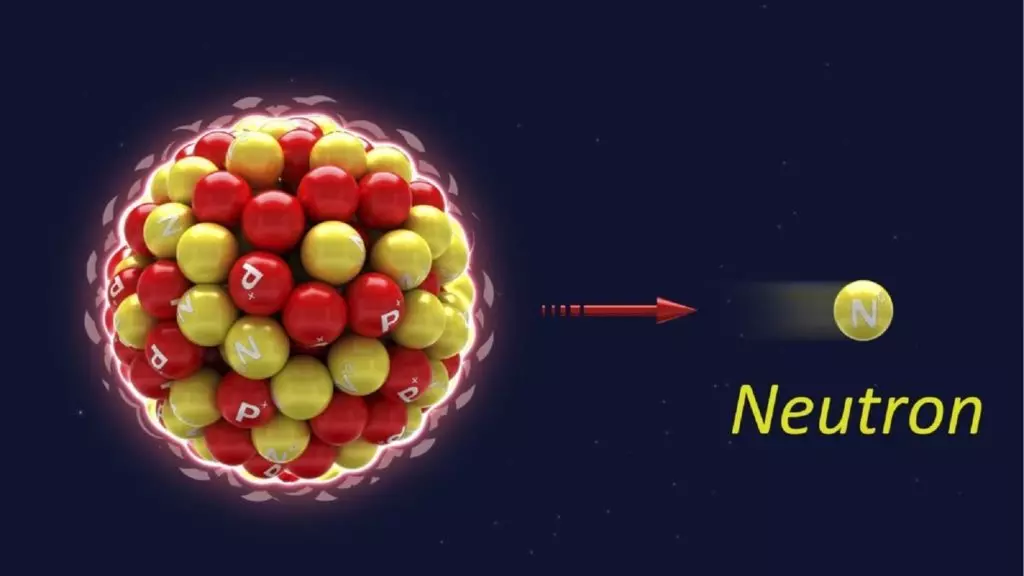

Si les astronomes ont depuis longtemps observé des illusions supraluminiques dans le cosmos, celles-ci étaient jusqu’à récemment considérées comme de simples curiosités. De nouvelles études suggèrent toutefois qu’elles pourraient servir à étudier le comportement interne de phénomènes tels que les jets cosmiques — ces flux de particules énergétiques émis par les trous noirs actifs ou les étoiles à neutrons —, les sursauts gamma et bien d’autres manifestations extrêmes.

Parmi les exemples marquants d’utilisation des illusions supraluminiques pour l’étude du cosmos figure le jet supraluminique de la galaxie Centaurus A, qui a permis de révéler certains aspects cachés de sa structure. D’après une analyse publiée l’an dernier, le jet semblait se déplacer à une vitesse de 80 % de celle de la lumière lorsqu’il était observé en ondes radio. En revanche, il paraissait se mouvoir à une vitesse 2,7 fois supérieure à celle de la lumière dans le domaine des rayons X.

Ces observations laissent penser qu’il pourrait exister deux populations distinctes de plasma au sein des jets cosmiques, se déplaçant différemment et possédant des propriétés propres. Un consensus croissant se forme d’ailleurs en ce sens parmi les astronomes, selon le New Scientist. Étudier cette distinction pourrait améliorer la compréhension de la formation et de l’évolution de ces phénomènes énergétiques, ainsi que des caractéristiques internes de leurs sources.

Une explication potentielle aux variations dans les sursauts gamma

D’autres travaux suggèrent que les illusions supraluminiques pourraient aussi expliquer les variations de luminosité des sursauts gamma, ces phénomènes extrêmement puissants survenant lors de la collision d’étoiles à neutrons ou de l’effondrement d’étoiles massives. Si leurs origines sont relativement bien connues, un mystère subsiste quant à la forme de leur courbe lumineuse.

Cette courbe devrait logiquement monter puis redescendre à mesure que le sursaut se produit et s’atténue. Or, les données révèlent des courbes bien plus complexes, présentant souvent trois pics distincts, voire des dizaines, le premier reflétant parfois le dernier comme si l’explosion se répétait en boucle.

Certains astronomes avancent que ce comportement pourrait s’expliquer par un effet d’illusion supraluminique appelé « doublement d’image relativiste ». Pour un observateur, cela reviendrait à percevoir deux versions miroir d’un même événement : l’une se déroulant normalement, l’autre en sens inverse. Dans le cas des sursauts gamma, l’onde associée passerait brutalement d’une vitesse subluminique à supraluminique, déclenchant au passage une brusque émission de rayonnement.

Comme elle se déplace temporairement à une vitesse supraluminique, la lumière qu’elle émet parviendrait alors à l’observateur dans un ordre inhabituel : d’abord dans le sens attendu, puis à rebours. Cette dynamique produirait une courbe lumineuse où l’éclat semble se réfléchir et se reproduire à l’envers. Selon les chercheurs, ce phénomène pourrait expliquer plus de 85 % des variations observées dans les sursauts gamma.

Une nouvelle ère d’observation à l’horizon ?

La détection de ces signaux supraluminiques est toutefois difficile, d’autant que les télescopes ne scrutent que rarement une même région du ciel de façon répétée. L’arrivée de nouveaux instruments capables d’observations continues et à haute résolution pourrait néanmoins changer la donne.

Doté de la plus grande caméra numérique au monde (3,2 milliards de pixels) et d’un champ de vision exceptionnel, l’observatoire Vera C. Rubin, observera par exemple l’ensemble du ciel toutes les trois ou quatre nuits, collectant des données en quasi-temps réel.

Combiné à des détecteurs spécialisés tels que le Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), le Vera C. Rubin pourrait aussi être mobilisé pour la détection d’autres phénomènes supraluminiques, notamment d’éventuelles ondes gravitationnelles dont la vitesse de propagation semblerait, dans certains modèles hypothétiques, excéder celle de la lumière.

À ce jour, les ondes gravitationnelles se déplacent bien à la même vitesse que la lumière, conformément à la relativité d’Einstein. Toutefois, certaines théories, liées notamment à la matière noire, évoquent l’existence de champs supplémentaires pouvant influencer la propagation de ces ondes.