Treize ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, des chercheurs ont capturé pour la première fois des images directes d’atomes de césium radioactif dans des échantillons environnementaux et probablement issus d’un ou plusieurs réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi. La percée a été réalisée en analysant des matériaux radioactifs appelés « pollucites », qui se forment à l’intérieur des réacteurs endommagés. Les résultats fournissent de précieuses données pour aider à affronter les défis persistants de la gestion des déchets nucléaires.

En mars 2011, une catastrophe nucléaire est survenue à la centrale de Fukushima Daiichi (FDNPP), suite à un tsunami provoqué par un séisme de magnitude 9,1. Une vague de 15 mètres a déferlé directement sur la centrale, mettant hors service les systèmes de refroidissement des réacteurs, les alimentations de secours et les piscines de stockage du combustible radioactif. Ces pannes ont entraîné la fusion du cœur de trois réacteurs, ainsi qu’une surchauffe du bassin de désactivation d’un quatrième réacteur.

L’accident a entraîné la contamination radioactive d’une vaste zone s’étendant sur plus d’un million de kilomètres carrés, allant d’une partie de la zone maritime jouxtant la centrale jusqu’au centre-ville de Tokyo. Il s’agit de la deuxième plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire, avec un niveau de gravité similaire à Tchernobyl.

Depuis l’accident, de nombreux efforts de décontamination ont été fournis. Cependant, malgré la diminution des doses radiologiques dans la plupart des zones contaminées, des inquiétudes subsistent quant à la persistance et le comportement du césium (Cs) radioactif dans l’environnement. Cet élément domine actuellement les zones contaminées en raison de sa demi-vie de 30,1 ans.

Afin d’optimiser la gestion du Cs radioactif, les recherches se concentrent sur la compréhension des propriétés des débris de combustible (un mélange de combustible nucléaire fondu et de matériaux de structure) trouvés à l’intérieur des réacteurs endommagés. Une importante quantité de Cs radioactif s’accumule notamment sous forme de particules au niveau de ces derniers. Appelées microparticules riches en Cs (CsMP), elles ont une composition similaire à celle du verre et sont peu solubles. Elles se forment au fond des réacteurs lorsque le combustible en fusion interagit avec le béton.

Suite à leur formation, les CsMP s’échappent des réacteurs pour se propager dans le milieu environnant. Elles doivent ainsi être soigneusement récupérées et éliminées. Cependant, des incertitudes subsistent quant aux propriétés physicochimiques de ces particules, ce qui entrave les efforts de récupération.

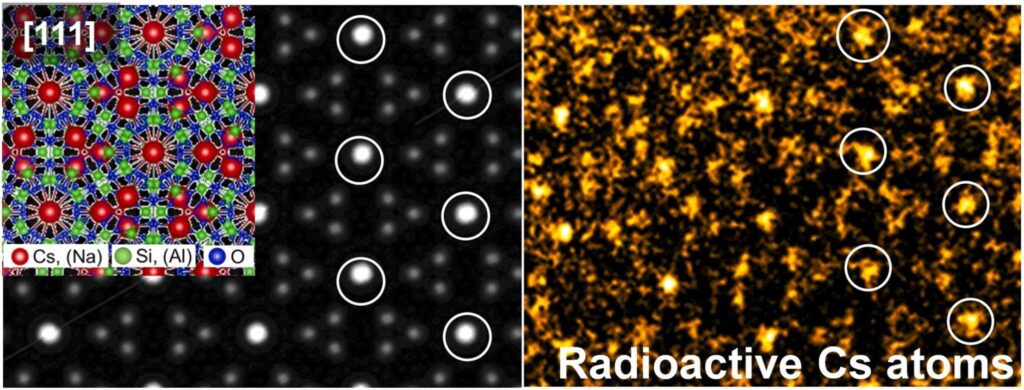

Dans le cadre de sa nouvelle étude, récemment publiée dans le Journal of Hazardous Materials, une équipe de chercheurs internationale vient de considérablement approfondir notre compréhension des CsMP en imageant pour la première fois les atomes de Cs radioactifs qu’elles contiennent. « Nous démontrons avec certitude une nouvelle occurrence de Cs associée aux matériaux émis par les réacteurs de FDNPP (Fukushima) », explique dans un communiqué l’un des auteurs de l’étude, Gareth Law, de l’Université de Helsinki (en Finlande).

Un comportement différent des autres retombées du césium radioactif

Afin d’évaluer l’étendue et les mécanismes des fusions, des chercheurs ont précédemment effectué une caractérisation plus ou moins détaillée des CsMP. Cependant, aucune imagerie directe à l’échelle atomique n’a jusqu’à présent été réalisée. « Cela signifie que nous manquions d’informations complètes sur la forme chimique du Cs dans les particules et les débris de combustible », estime Law.

En effet, bien que le Cs incruste ces particules à des concentrations relativement élevées, elles restent trop faibles pour l’imagerie à échelle atomique basée sur la microscopie électronique. D’un autre côté, lorsque le Cs est détecté à des niveaux suffisamment élevés, les faisceaux d’électrons utilisés pour l’imagerie endommagent les échantillons.

Afin de régler ce problème, l’équipe de recherche s’est appuyée sur la microscopie électronique à balayage, à champ sombre annulaire, à grand angle et à haute résolution (HR-HAADF-STEM). En analysant les CsMP, ils ont constaté qu’elles étaient incrustées d’un minéral de type zéolite (des cristaux composés d’un squelette microporeux d’aluminosilicate) appelé pollucite. Alors que les pollucites dans la nature sont généralement riches en aluminium, celles des CsMP sont riches en fer.

« La pollucite dans les CsMP était clairement différente de celle de la nature, ce qui indique qu’elle s’est formée dans les réacteurs. [Et], parce que nous savions que la majorité du Cs dans les CsMP provient de la fission, nous avons pensé que l’analyse de la pollucite pourrait donner les toutes premières images directes d’atomes de Cs radioactifs », indique Law. À noter que les zéolites deviennent amorphes en étant exposées à un faisceau d’électrons, mais ces dommages sont liés à la composition du minéral. Certaines inclusions de pollucite conservaient ainsi leur stabilité, ce qui a permis d’imager les atomes de Cs.

Les images obtenues ont révélé que le Cs est distribué de manière hétérogène dans les débris CsMP. La présence de pollucite indique que le Cs a réagi avec des substances riches en silice lors de la fusion des réacteurs, probablement par volatilité ou par condensation. Les pollucites contenaient du Cs à une teneur de 27 à 36 % de leur poids total.

Selon Bernd Grambow de l’Université de Nantes, « nous devrions maintenant commencer à considérer le comportement environnemental de la pollucite au Cs et ses impacts potentiels. Il se comporte probablement différemment des autres formes de retombées de Cs documentées jusqu’à présent ». Les effets sur la santé humaine et animale devraient également être évalués, en analysant par exemple la réactivité chimique de la pollucite avec les fluides organiques. Selon les experts, ces effets pourraient être radicalement différents de ce qui a été observé auparavant.