En utilisant des nanoparticules d’aluminate de strontium qu’ils ont introduites dans ses feuilles, des ingénieurs du MIT ont créé une nouvelle plante électroluminescente qui peut être chargée par une simple LED. Après 10 secondes de charge, cette plante peut briller pendant plusieurs minutes et elle peut être rechargée à plusieurs reprises. Cette recherche ouvre potentiellement la voie à une nouvelle forme d’éclairage, moins énergivore et plus respectueuse de l’environnement.

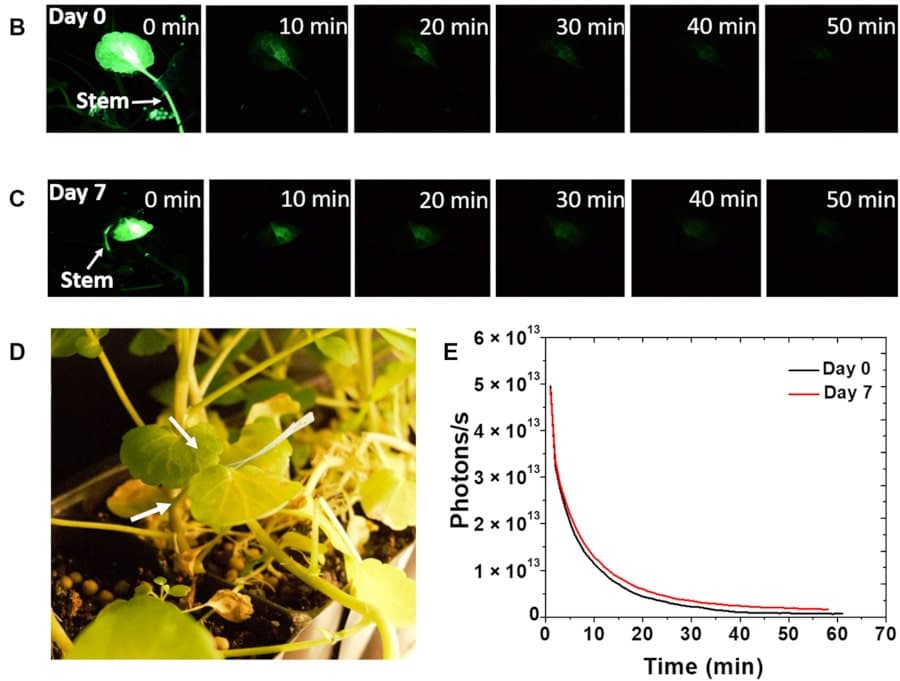

Ce n’est pas la première fois que l’équipe de Michael Strano, professeur de génie chimique au MIT, se penche sur le sujet. En 2017, le groupe avait présenté une première génération de plantes lumineuses pouvant briller pendant près de quatre heures. Toutefois, la luminosité produite à l’époque était relativement faible (environ 1,44.1012 photons/sec). Les chercheurs proposent cette fois-ci des plantes capables de produire une lumière dix fois plus brillante (jusqu’à 4,8.1013 photons/sec).

La nanobionique végétale — qui consiste à intégrer des nanoparticules dans les plantes pour leur conférer de nouvelles capacités — a déjà donné lieu à plusieurs dispositifs servant d’alternative durable à l’électronique conventionnelle : des plantes capables d’envoyer des signaux électriques lorsqu’elles ont besoin d’eau, des épinards pouvant être utilisés pour détecter des explosifs, des capteurs « végétaux » de température ou de surveillance des eaux usées, etc. L’éclairage représente environ 20% de la consommation mondiale d’énergie. Développer un éclairage passif à base de plantes phosphorescentes représenterait donc une avancée majeure.

Objectif : rendre les plantes phosphorescentes

Le laboratoire de Strano travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la nanobionique végétale. En 2017, l’équipe a créé une première génération de plantes lumineuses, du cresson à base de nanoparticules transportant de la luciférase et de la luciférine — des molécules responsables de la bioluminescence de plusieurs espèces, notamment les lucioles. Ces plants de cresson étaient capables d’émettre de la lumière, mais bien trop faible pour être exploitée dans la pratique.

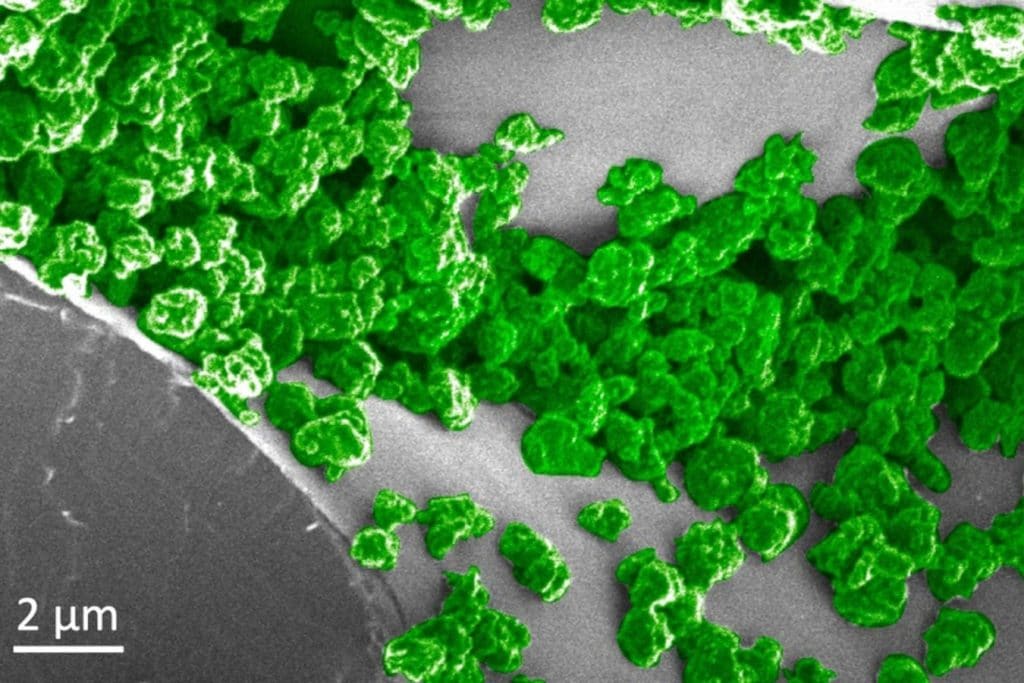

Le but de cette nouvelle étude était d’augmenter la durée et l’intensité de cette source de lumière. Pour ce faire, les chercheurs ont remplacé le duo luciférase/luciférine par un « condensateur de lumière » sous forme de nanoparticules d’aluminate de strontium. Ce matériau est capable d’absorber la lumière visible ou ultraviolette, puis de la libérer lentement sous forme d’une lueur phosphorescente. Avant d’être intégrées à la plante, ces nanoparticules ont été recouvertes de silice, afin de ne pas endommager la plante.

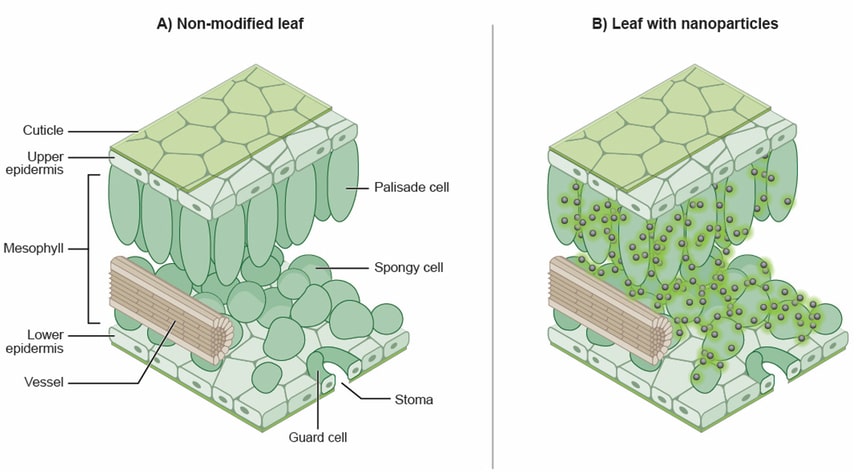

Les particules ont ensuite été introduites par les stomates, de petits pores situés à la surface des feuilles, de manière à ce qu’elles s’accumulent sous forme d’un film mince au niveau du mésophylle spongieux de la plante — la partie interne des feuilles où siège la photosynthèse. Ce film de nanoparticules est capable d’absorber les photons de la lumière naturelle ou d’une LED.

Les expériences menées par l’équipe ont montré qu’après 10 secondes d’exposition à la LED bleue, les plantes pouvaient émettre de la lumière pendant environ une heure. Pendant les cinq premières minutes, la luminosité était à son maximum, puis elle a commencé à diminuer progressivement. Cette lumière peut en outre être amplifiée, à une distance de plus d’un mètre, à l’aide d’une lentille de Fresnel. « C’est un bon pas vers la création d’un éclairage à une échelle que les gens pourraient utiliser », souligne Pavlo Gordiichuk, auteur principal de l’étude. Les chercheurs notent par ailleurs que ces plantes peuvent être rechargées en continu pendant au moins deux semaines.

Vers une forme « naturelle » d’éclairage public ?

Les chercheurs ont découvert que leur technique pouvait être utilisée sur plusieurs espèces végétales (cresson, tabac, basilic, marguerite, etc.), y compris sur l’Alocasia, plus communément appelée « oreille d’éléphant », dont les feuilles peuvent mesurer jusqu’à 30 centimètres de large — une dimension qui pourrait tout à fait se prêter à un usage en tant que source d’éclairage d’extérieur.

Leur expérience a par ailleurs mis en évidence une corrélation entre le temps de décroissance de l’intensité de la phosphorescence et la concentration moyenne en chlorophylle de la plante post-infiltration après séchage (le tabac a montré la décroissance la plus lente). Les chercheurs estiment que les différences observées peuvent être dues aux différentes surfaces disponibles des phases mésophylles à travers les espèces.

L’équipe souligne enfin que l’implantation des nanoparticules (qui a duré une dizaine de jours dans cette étude) n’a eu aucun impact sur les fonctions naturelles des plantes, telles que la photosynthèse et l’évaporation de l’eau à travers les feuilles. En outre, à l’issue de l’expérience, les chercheurs sont parvenus à extraire près de 60% des nanoparticules pour les réutiliser dans d’autres plantes.

À présent, l’équipe prévoit de développer des plantes lumineuses qui pourraient véritablement être utilisées pour éclairer passivement les rues ou d’autres espaces publics — ce qui représenterait une économie de coût significative pour les municipalités. « Si les plantes vivantes pouvaient être le point de départ d’une technologie de pointe, les plantes pourraient remplacer notre réseau d’éclairage électrique urbain non durable actuel pour le bénéfice mutuel de toutes les espèces dépendantes des plantes, y compris les humains », explique Sheila Kennedy, co-auteure de l’étude.

Pour atteindre cet objectif, les chercheurs envisagent notamment de combiner les nanoparticules d’aluminate de strontium avec celles de luciférase, de manière à augmenter encore l’intensité et la durabilité de la lumière résultante.