En effectuant des expériences avec une réplique de moaï de l’île de Pâques, des archéologues suggèrent que ces statues auraient pu « marcher » jusqu’à leurs emplacements cérémoniels, tirées à l’aide de cordes de manière à effectuer des mouvements verticaux et oscillants. Ils ont montré que ce type de déplacement ne nécessitait qu’un nombre relativement faible de personnes, la physique suffisant à faire avancer aisément ces colosses sur des routes aménagées, malgré leur taille.

La manière dont les moaïs de l’île de Pâques (ou Rapa Nui) ont été déplacés depuis leurs zones de construction vers leurs emplacements finaux suscite des débats au sein de la communauté scientifique depuis plus d’un siècle. Mesurant en moyenne quatre mètres de haut et pesant entre dix et quatorze tonnes, les chercheurs s’interrogent depuis longtemps sur la façon dont les habitants de l’île ont pu les transporter sans l’aide de machines ni d’une population nombreuse.

Ce mystère a donné naissance à une multitude de théories, allant des plus plausibles scientifiquement aux plus fantaisistes, certaines évoquant même l’intervention de civilisations extraterrestres. Parmi les hypothèses les plus répandues figure celle des rondins de bois : les statues auraient été déplacées à l’horizontale, en les faisant rouler sur des troncs. Mais cette théorie reste controversée, car elle impliquerait une consommation importante de bois, une ressource rare sur cette île de petite taille.

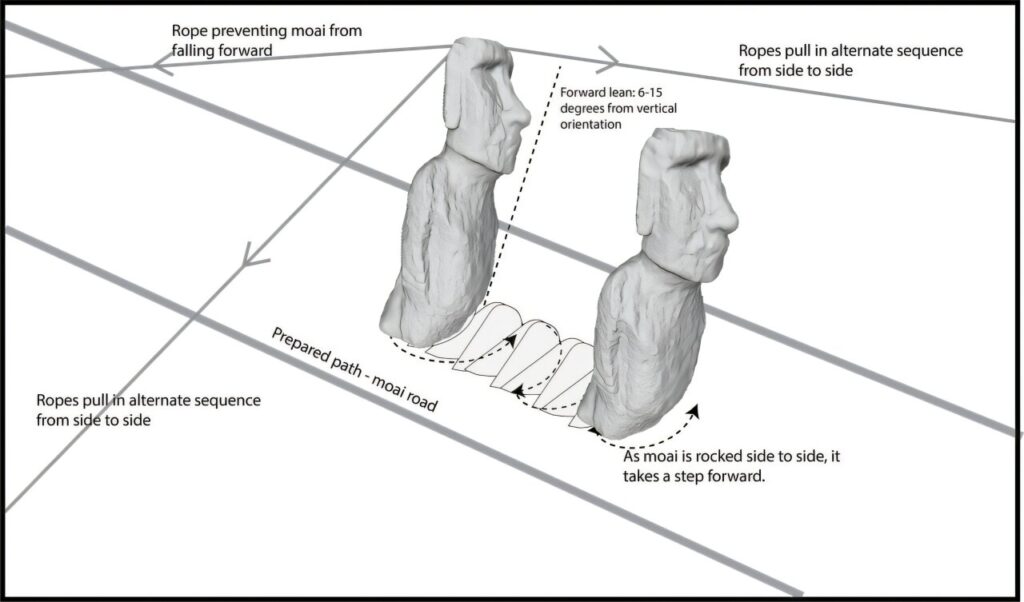

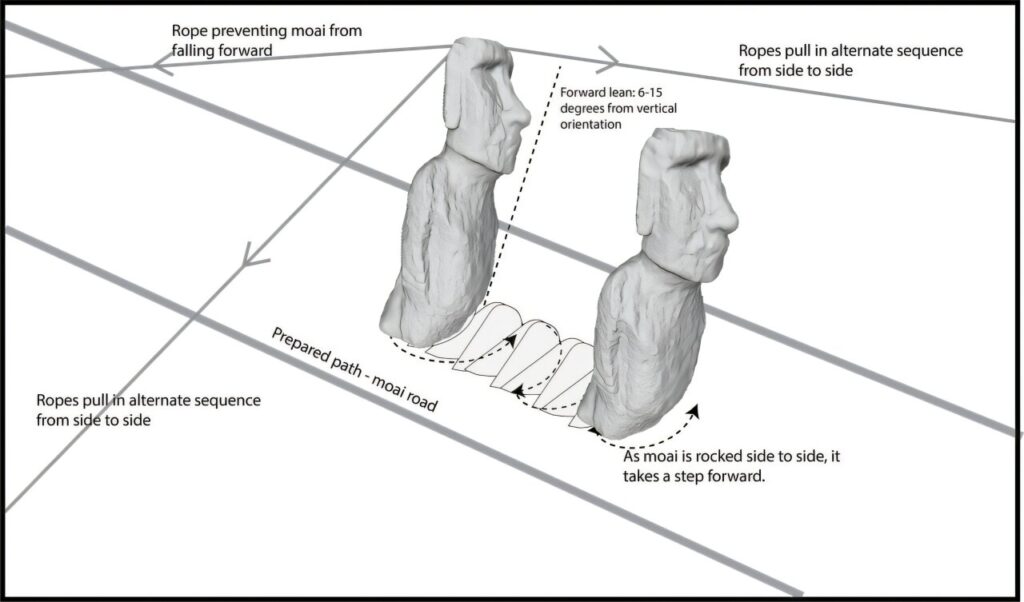

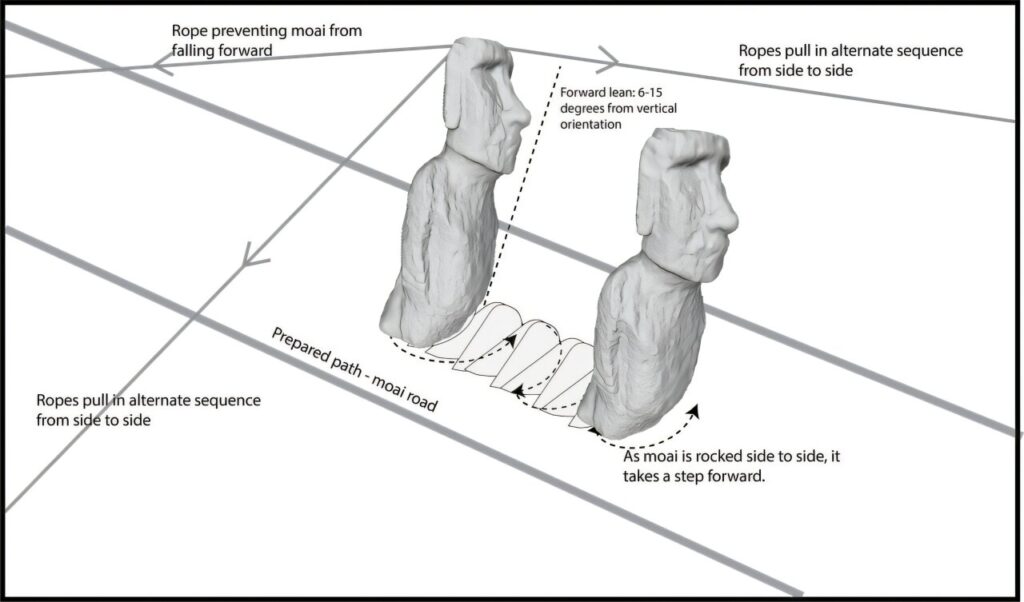

De récentes études ont proposé un déplacement vertical, ou une « marche » en zigzag obtenue à l’aide de cordes. Les principales critiques de la théorie portent sur la résistance des cordes et la faisabilité du transport de structures aussi massives sur des terrains accidentés et en pente.

Une récente étude codirigée par l’Université de Binghamton (Université d’État de New York) apporte toutefois de nouvelles données soutenant cette hypothèse. Les chercheurs y démontrent expérimentalement qu’il est possible de déplacer le moaï selon cette méthode avec un nombre remarquablement réduit de personnes.

« On a inventé toutes sortes d’histoires, plus ou moins plausibles, mais l’on n’avait jamais évalué les preuves permettant de comprendre scientifiquement le passé et d’expliquer les données observées », explique dans un communiqué Carl P. Lipo, chercheur au Département d’anthropologie de l’Université de Binghamton et auteur principal de l’étude.

Des formes conçues pour un mouvement vertical oscillatoire

Les chercheurs ont combiné modélisation 3D fondée sur la physique et expériences de terrain pour tester leur hypothèse. En analysant un millier de statues, dont soixante-deux situées le long d’anciennes routes, ils ont observé que leur morphologie semblait adaptée à un déplacement vertical et oscillatoire. Toutes présentent une large base en forme de D et une inclinaison vers l’avant, facilitant le balancement d’un côté à l’autre lorsqu’elles sont tirées à l’aide de cordes.

Pour confirmer ces observations, l’équipe a construit une réplique de moaï de 4,35 tonnes afin d’expérimenter la technique de déplacement. Il est apparu qu’elle pouvait être déplacée aisément par un petit groupe. Les résultats — détaillés dans le Journal of Archaeological Science — indiquent qu’elle a pu parcourir 100 mètres à l’aide de cordes tirées de chaque côté par dix-huit personnes en seulement quarante minutes.

« Une fois la statue en mouvement, l’effort devient minime ; on tire d’un seul bras. Cela économise de l’énergie et avance rapidement », explique Lipo. « Le plus difficile est de la faire basculer. La question est alors : pour des statues plus grandes, qu’exigerait ce procédé ? Les résultats expérimentaux concordent-ils avec les prédictions physiques ? »

Les modélisations indiquent que les mouvements oscillatoires deviennent plus cohérents à mesure que les statues gagnent en taille. « Tous les attributs observés relatifs au déplacement de ces géants deviennent de plus en plus cohérents à mesure que leur taille augmente, car il s’agit vraisemblablement du seul moyen de les transporter », précise le chercheur.

Des routes spécialement aménagées pour chaque moaï

En analysant la répartition spatiale des statues le long des anciennes routes de l’île, les chercheurs ont constaté que plus de la moitié se trouvent à moins de deux kilomètres de la carrière de Rano Raraku. Ils ont également relevé la présence de nombreuses routes parallèles, laissant penser que les habitants en construisaient une nouvelle pour chaque transport. Ces voies, larges d’environ 4,5 mètres, présentaient une forme légèrement concave, qui aurait pu — selon l’étude — contribuer à stabiliser les statues lors de leur déplacement, bien qu’il s’agisse d’une interprétation encore hypothétique.

D’après les chercheurs, les données archéologiques et expérimentales suggèrent qu’il s’agit de la théorie la plus robuste à ce jour concernant la manière dont les moaïs ont été déplacés. Elle concorde en outre avec les récits traditionnels rapanuis évoquant des statues « marchant » vers leurs plateformes cérémonielles, ou ahu.

« Cela montre que les Rapanuis faisaient preuve d’une remarquable ingéniosité. Ils ont agi en fonction des ressources dont ils disposaient. C’est un véritable honneur pour nous de reconnaître ce qu’ils ont accompli ; nous avons beaucoup à apprendre d’eux en matière de principes », a suggéré Lipo.