Un groupe d’astronomes a repéré ce qui pourrait être le trou noir le plus massif jamais détecté, situé au cœur d’une immense galaxie fossile à environ 5 milliards d’années-lumière. Pesant environ 36,3 milliards de masses solaires, ce trou noir ultramassif approche de la limite théorique de ce qui est possible dans l’Univers et est 10 000 fois plus massif que le trou noir supermassif au centre de la Voie Lactée.

On pense que chaque galaxie de l’Univers possède un trou noir supermassif en son centre et que plus elles sont étendues, plus ces trous noirs sont massifs. Les trous noirs supermassifs, qui font entre quelques millions et quelques milliards de masses solaires, se cachent au centre des galaxies de taille moyenne, comme la Voie Lactée. Les galaxies plus grandes, quant à elles, abritent des trous noirs dits « ultramassifs » et dont la masse excède plusieurs milliards de fois celle du Soleil.

En théorie, il n’existe pas de limite physique fondamentale connue à la masse d’un trou noir, mais des contraintes astrophysiques liées à l’âge même de l’Univers limitent leur croissance. Ainsi, comme l’Univers a, à notre connaissance, 13,8 milliards d’années, leur masse devrait être limitée à environ 50 milliards de masses solaires. La seule manière de tester cette limite est cependant de détecter les trous noirs ultramassifs impliqués. Mais la plupart des mesures de masse de trous noirs s’effectuent de manière indirecte et comportent de grandes incertitudes, en particulier pour les plus massifs.

L’équipe de l’Université de Portsmouth, en Angleterre, a développé une nouvelle méthode de mesure permettant d’obtenir des estimations plus fiables pour le trou noir ultramassif de la galaxie SDSS J1148+1930. « Il s’agit de l’un des 10 trous noirs les plus massifs jamais découverts, et probablement le plus massif », a déclaré dans un communiqué de la Royal Astronomical Society, Thomas Collett, professeur à l’Université de Portsmouth et co-auteur de l’étude publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Une mesure inédite à l’échelle cosmique

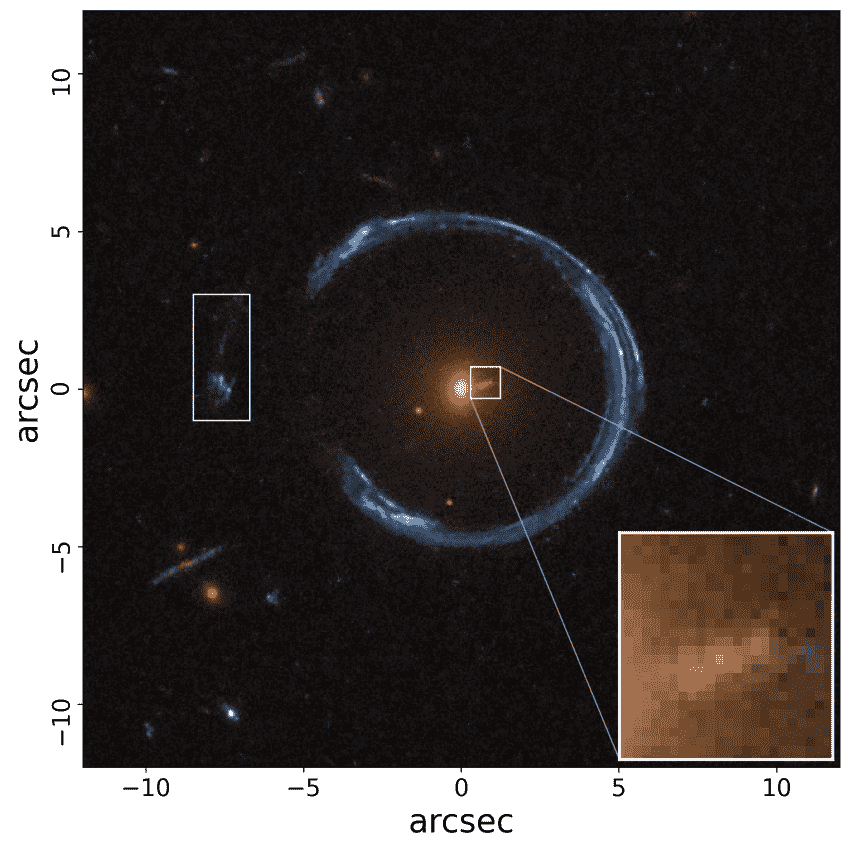

Les chercheurs ont détecté le trou noir ultramassif au sein d’un système appelé « Fer à Cheval Cosmique », situé à environ 5 milliards d’années-lumière. Ils ont utilisé une technique combinant la lentille gravitationnelle et la cinématique stellaire, reposant notamment sur l’analyse des mouvements des étoiles autour du trou noir. Cependant, si cette dernière est considérée comme une référence pour la mesure de la masse des trous noirs, elle n’est vraiment fiable que pour les mesures dans l’univers proche.

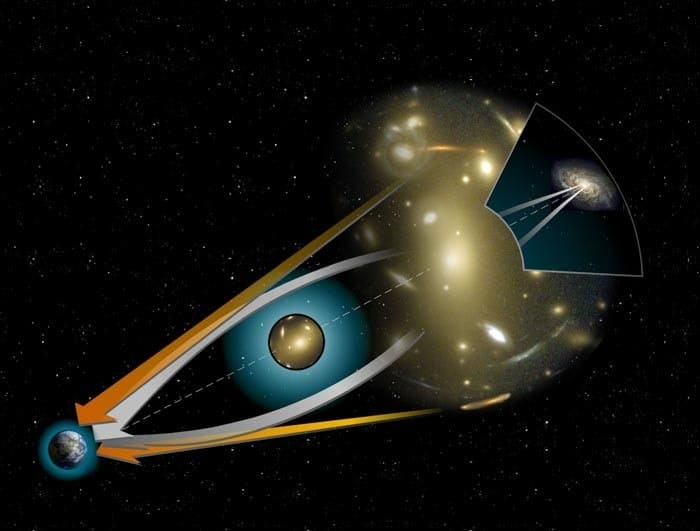

Les lentilles gravitationnelles, en revanche, permettent d’effectuer des mesures à des échelles beaucoup plus étendues. Elles se produisent lorsque la gravité est si intense qu’elle provoque une courbure de l’espace-temps. Pour l’analogie, l’effet est comparable à celui que produirait une boule de bowling placée au centre d’un trampoline. Dans ce contexte, la boule de bowling représente un objet extrêmement massif comme un trou noir. La boule déformerait le trampoline en le creusant vers l’intérieur.

Imaginez ensuite placer une autre balle plus petite sur le trampoline. Ce second objet roulerait vers l’intérieur et se rapprocherait de la boule initiale. Dans cette analogie, le trampoline représente l’espace-temps, la boule massive correspond au corps céleste massif, et la plus petite balle à l’observateur. Cependant, cette analogie se produit en trois dimensions, tandis que les lentilles gravitationnelles se produisent dans les quatre dimensions.

Pour les lentilles gravitationnelles, la déformation de l’espace-temps affecte non seulement la matière, mais également la lumière des objets comme les galaxies. La lumière de la galaxie située en arrière-plan du système du Fer à Cheval Cosmique était déformée en passant devant la galaxie de premier plan qui abrite le trou noir. Les galaxies sont parfaitement alignées, de sorte que celle d’arrière-plan, dont la lumière est déformée, apparaît comme un anneau presque parfait entourant celle au premier plan – un effet appelé « anneau d’Einstein ».

« Nous avons détecté l’effet du trou noir de deux manières : il modifie le chemin emprunté par la lumière lorsqu’elle passe devant le trou noir et il provoque un déplacement extrêmement rapide des étoiles dans les régions intérieures de sa galaxie hôte (près de 400 km/s) », explique Collett. « En combinant ces deux mesures, nous pouvons être totalement sûrs que le trou noir est réel », indique-t-il.

Un trou noir « dormant » au cœur d’une galaxie « fossile »

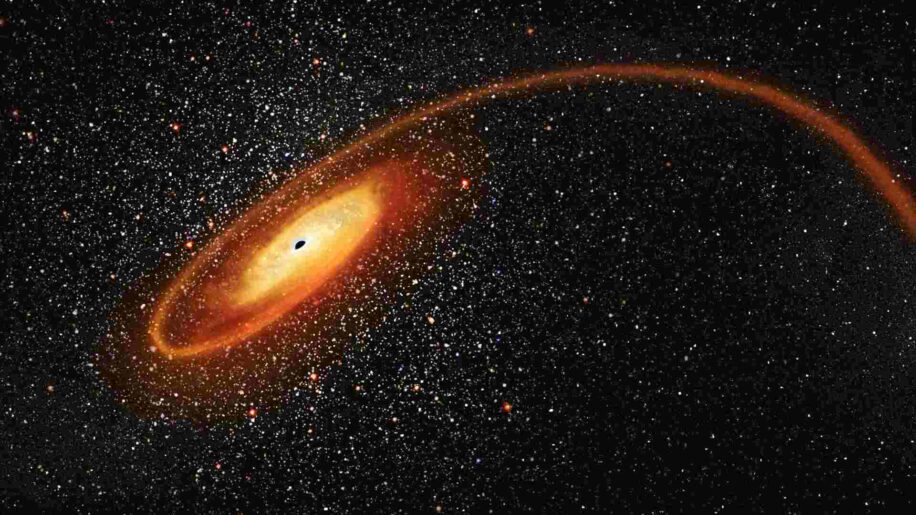

À noter que le trou noir en question est dormant, c’est-à-dire qu’il « n’accrète » pas activement de matière au moment de l’observation. Sa détection reposait ainsi uniquement sur son immense attraction gravitationnelle et les effets que cela produisait sur son environnement. Les calculs des chercheurs ont indiqué que la masse du trou noir atteignait les 36 milliards de masses solaires, ce qui est très proche de la limite supérieure théorique avancée par certains modèles. À titre de comparaison, celui au centre de la Voie Lactée ne pèse que 4,3 millions de masses solaires.

Il est intéressant de noter que la galaxie SDSS J1148+1930, celle abritant le trou noir ultramassif, appartient à un groupe dit « fossile ». Ce groupe constitue l’état final des structures les plus massives de l’Univers et se forme, par exemple, lorsqu’un ensemble de galaxies s’effondre et fusionne en une seule et gigantesque galaxie.

« Il est probable que tous les trous noirs supermassifs qui se trouvaient à l’origine dans les galaxies compagnes aient également fusionné pour former le trou noir ultramassif que nous avons détecté », suggère Collett. « Nous assistons donc à l’état final de la formation des galaxies et à l’état final de la formation des trous noirs. » La Voie Lactée et la galaxie d’Andromède pourraient elles aussi un jour devenir un groupe fossile, si elles finissent par entrer en collision et fusionner.

Ces nouvelles données contribueront à améliorer notre compréhension de la manière dont les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes co-évoluent. À la prochaine étape, l’équipe espère pouvoir utiliser les données du télescope spatial Euclid de l’Agence spatiale européenne pour détecter davantage de trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes, afin de comprendre pourquoi les trous noirs empêchent certaines galaxies de former des étoiles.