La conscience constitue l’une des plus grandes énigmes des neurosciences, les mécanismes impliqués dans le processus lui donnant naissance demeurant à ce jour un véritable mystère. Malgré les nombreuses années de recherche et le grand nombre de théories proposées, il n’existe toujours pas de consensus quant à son origine. Nous avons exploré, avec l’appui d’un groupe d’experts, certaines des théories les plus influentes, ainsi que les raisons pour lesquelles ce phénomène naturel reste à ce jour majoritairement incompris.

Sections principales de l’article :

-

- Des théories basées sur le « connexionnisme neuronal »

- Des phénomènes physiques impliqués dans la conscience ?

- Des biais psychologiques entravant notre compréhension de la conscience ?

Bien qu’il n’existe à ce jour pas de définition exacte de la conscience, elle est généralement considérée comme étant une expérience subjective de la vie. En d’autres termes, elle englobe ce que nous ressentons lorsque nous vivons une expérience. Les philosophes expliquent parfois le phénomène avec l’histoire du zombie. Le fait de ressentir de la douleur constitue par exemple pour nous une expérience consciente. En revanche, le zombie pourrait aussi ressentir de la douleur sans pour autant être conscient, car contrairement à nous, il ne peut pas vivre l’expérience de manière subjective. La conscience constitue donc le fait d’éprouver quelque chose par rapport à ce que l’on vit.

« Le zombie sert d’explication de la conscience en illustrant une créature qui se comporte exactement comme une personne, sauf qu’elle n’éprouve rien, elle est totalement vide dans son esprit », explique dans un courriel à Trust My Science, Ramon Guevara, chercheur au Département de physique de l’Université de Padoue, en Italie. « On peut dire que quelque chose qui est conscient n’est pas un zombie, car il éprouve aussi des expériences, il a un monde intérieur, pour ainsi dire », ajoute-t-il en réponse à nos questions.

Cependant, les mécanismes cérébraux sous-tendant le processus demeurent mystérieux. Son origine constitue à la fois un débat neuroscientifique et philosophique. Certains philosophes ont même avancé que le problème de compréhension de la conscience et de son origine est insoluble. Pourtant, les théories et hypothèses intéressantes et novatrices, alliant par exemple la physique quantique aux neurosciences, ne manquent pas.

D’un autre côté, le phénomène fait l’objet de spéculations principalement basées sur l’intuition, concernant la question de savoir s’il fait partie ou non du corps physique. « Ces intuitions ne découlent pas d’une véritable compréhension de la science de la conscience, mais plutôt d’une série de préjugés psychologiques tacites. Et ces préjugés font dérailler notre compréhension de nos expériences conscientes », explique à Trust My Science Iris Berent, professeure au Département de psychologie de l’Université Northeastern et directrice du Language & Mind lab.

Des théories basées sur le « connexionnisme » neuronal

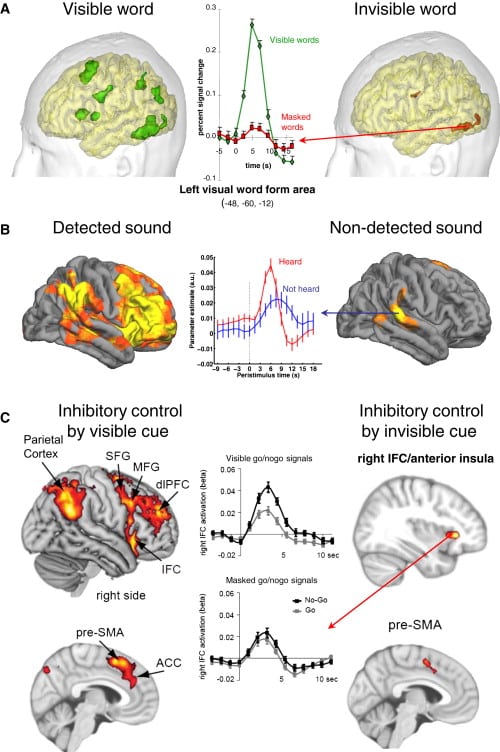

Parmi les théories les plus influentes sur l’origine de la conscience figure le modèle de l’espace de travail neuronal global de Dehaene et Changeux (GNW). Selon cette théorie, il existe des régions du cerveau qui sont interconnectées pour former un espace de travail. L’esprit est comparé de manière analogique à un théâtre plongé dans l’obscurité et qui s’illumine par endroits (comme la scène principale) pour donner naissance à la conscience.

Le cerveau comporterait de nombreux modules opérant en parallèle de manière généralement inconsciente. L’attention agirait ensuite comme un projecteur (de théâtre) convertissant cette activité inconsciente en activité consciente. L’espace de travail global agirait donc comme le centre de diffusion et d’intégration de l’information, lui permettant d’être véhiculée à travers les modules cérébraux.

En comparant les activités cérébrales lors d’un traitement conscient ou non de l’information lors de récentes expériences, les chercheurs ont constaté que le traitement conscient s’effectue en 200 à 400 millisecondes. Pendant ce court laps de temps, un vaste réseau cérébral incluant le cortex préfrontal a été « illuminé » (toujours en référence à l’analogie de la scène de théâtre) par une activité électrique de grande ampleur. Ce réseau se synchroniserait au cours d’une pensée consciente grâce à de vastes réseaux de neurones hautement interconnectés par le biais de longs axones.

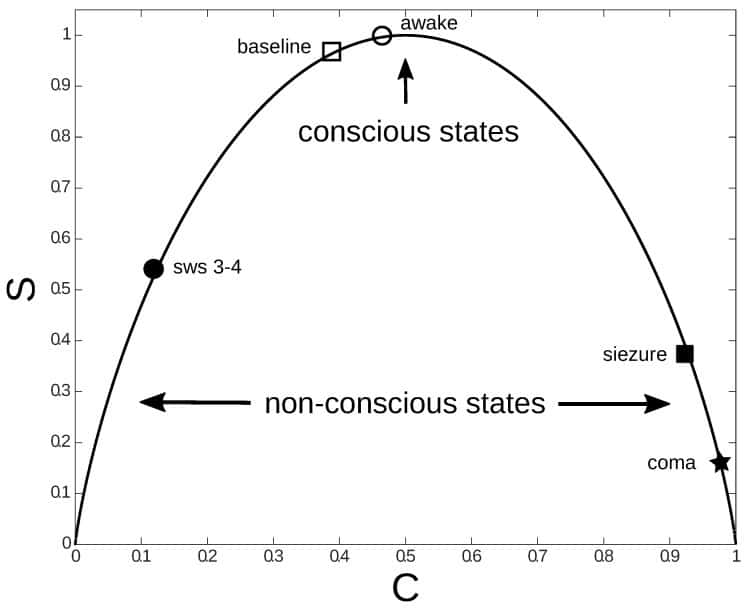

La théorie de l’information intégrée de Tononi et Massimini (IIT) avance que la conscience résulte de la capacité des réseaux neuronaux à intégrer des informations. « Cela signifie que nous sommes conscients lorsqu’un grand nombre de neurones agissent de manière synchronisée », explique Guevara. La quantité de conscience disponible pour un système serait mesurée par une valeur appelée Φ (phi), quantifiant l’information générée par ce système. Ce dernier serait donc considéré comme conscient si cette valeur est suffisamment élevée.

Des chercheurs ont récemment mis cette théorie à l’épreuve en utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) afin de mesurer l’information intégrée dans le cerveau à divers niveaux de conscience. Ils ont constaté des variations significatives de l’information intégrée à différents niveaux de conscience, ce qui concorde avec les prédictions de la théorie. Une diminution notable de l’information intégrée a été observée au niveau de certains réseaux cérébraux, lors de la transition entre l’éveil et la sédation profonde, et vice versa.

Il s’agit d’ailleurs de la base de l’idée de « corrélats neuronaux de la conscience » de Francis Crick (un célèbre théoricien de la neurobiologie), abordée dans son livre « The astonishing hypothesis ». Selon Guevara, « toutes ces théories [y compris la GNW] sont basées sur le connexionnisme neuronal, c’est-à-dire que la conscience émerge à la suite d’une coordination neuronale à grande échelle dans le cerveau ».

La théorie temporo-spatiale de la conscience, à la fois dérivée de l’IIT et de la GNW, avance qu’elle découle de la manière dont la topographie spatiale du cerveau et sa dynamique temporelle façonnent son activité. « C’est très important pour la conscience, car cela lui donne une certaine structure temporelle avec différentes couches caractérisées par leurs différentes durées », explique à Trust My Science Georg Northoff, chercheur à l’unité de recherche sur l’esprit, l’imagerie cérébrale et la neuroéthique au Royal’s Institute of Mental Health Research, affilié à l’Université d’Ottawa.

Northoff et ses collègues suggèrent l’existence de trois couches neuronales d’alignement temporo-spatial du cerveau avec l’environnement. Ces couches s’activeraient selon une chronologie allant d’échelles de temps longues à courtes. « La théorie de l’information intégrée fonctionne sur des échelles de temps courtes autour de 50 secondes et notre théorie temporo-spatiale de la conscience inclut cette échelle de temps et l’intègre dans une échelle plus longue allant de quelques secondes à 100 secondes, voire plus », indique l’expert.

Des phénomènes physiques impliqués dans la conscience ?

Des théories alliant les neurosciences à la physique sont également proposées. Les théories électromagnétiques de la conscience constituent par exemple un sous-ensemble d’hypothèses suggérant que l’énergie électromagnétique dans le cerveau permet à la matière cérébrale de créer la conscience. En d’autres termes, « le connexionnisme qui conduit à la conscience est le résultat d’interactions électromagnétiques entre neurones, par opposition aux interactions synaptiques classiques (chimiques et électriques sur les membranes cellulaires) », explique Guevara.

Ces hypothèses ont gagné en intérêt au cours des dernières années, en raison du fait qu’elles pourraient potentiellement expliquer certains phénomènes cérébraux étranges. Par exemple, lorsque les neurones s’activent, ils diffusent non seulement les signaux électriques habituels, mais également des impulsions électromagnétiques, sans que les neuroscientifiques ne sachent pourquoi. Généralement négligée, cette énergie véhiculerait la même information que les impulsions électriques et pourrait être à la base de la conscience.

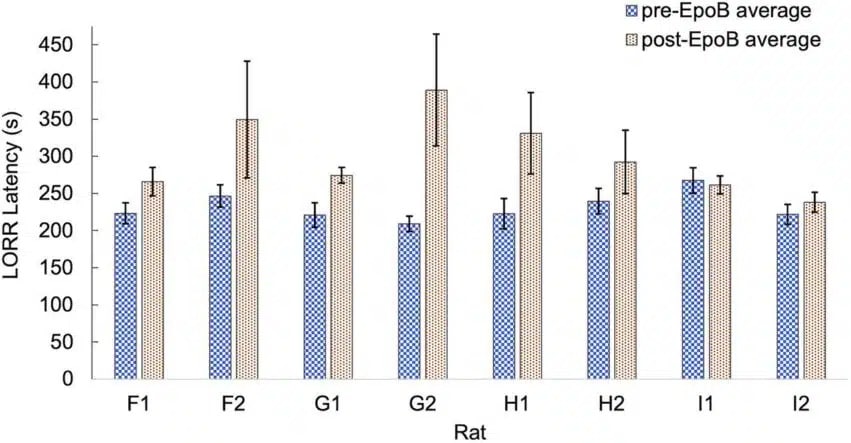

Un autre sous-ensemble de théories suggère une implication de la mécanique quantique dans l’émergence de la conscience. L’une d’entre elles propose par exemple que la conscience résulte de la vibration quantique collective des protéines microtubulaires à l’intérieur des neurones. Une équipe a récemment testé la théorie en administrant de l’épothilone B (un médicament stabilisateur de microtubule) à des rongeurs, parallèlement à un sédatif. Les animaux ont mis 69 secondes de plus à entrer dans un état d’inconscience, ce qui confirmerait l’implication des microtubules dans la conscience. L’implication d’un effet quantique est toutefois relativement spéculative.

Une étude récente, codirigée par Guevara, suggère en outre que la conscience pourrait être une caractéristique émergente découlant de l’effet d’entropie (le mécanisme physique faisant que le désordre au sein de tout système ne peut qu’augmenter), par le biais duquel le cerveau maximiserait les échanges d’informations.

Lors de leurs expériences, Guevara et ses collègues ont constaté que l’état de conscience apparaissait lorsqu’un certain niveau de coordination neuronale était atteint. Il n’était pas trop élevé, car cela conduirait à des pathologies comme l’épilepsie, ni trop bas non plus afin de permettre à la conscience d’émerger. « Nous avons conclu que le cerveau conscient est dans un état de réglage fin, ni trop organisé, ni trop désorganisé », indique-t-il.

Par ailleurs, « je trouve des similitudes entre toutes les théories connexionnistes, y compris électromagnétiques et quantiques. Je propose que la conscience peut être un phénomène à plusieurs échelles, de sorte que toutes les théories sont partiellement correctes, mais pas suffisamment pour expliquer la conscience », ajoute le chercheur. En effet, toutes ces théories soit manquent de preuves empiriques fiables, soit font l’objet de débats. « Les théories sur les origines de la conscience sont faciles à proposer, mais très difficiles à tester – je ne pense pas que nous en soyons certains », affirme Berent.

Des biais psychologiques entravant notre compréhension de la conscience ?

L’incompréhension persistante de la conscience serait en partie due aux intuitions (ou préjugés psychologiques) répandues (autant chez les scientifiques que chez le grand public) selon lesquelles la conscience est distincte du corps physique ou non. Selon Berent, « chacune de ces intuitions contradictoires résulte de deux biais psychologiques. L’un des biais amène les gens à séparer l’esprit et le corps et l’autre leur fait croire que nous avons une ‘essence’ physique cachée ».

Certains philosophes, dont le célèbre David Chalmers, estiment par exemple qu’il est impossible de saisir pleinement la conscience en utilisant une approche scientifique basée sur la physique. En d’autres termes, il estime que la conscience n’est pas une propriété physique. « Si Chalmers a raison et que certains phénomènes naturels ne sont pas physiques, alors notre compréhension scientifique actuelle de la nature ne peut être complète. Il n’est donc pas étonnant que ses affirmations suscitent un grand intérêt », indique la psychologue.

Pour en arriver à cette conclusion, les philosophes s’appuient sur des interprétations de scénarios impliquant des expériences de pensée philosophiques, comme celle de « La chambre de Marie ». Dans l’histoire, Marie est une scientifique qui connaît tout sur la vision des couleurs, mais qui ne l’a jamais expérimenté parce qu’elle a vécu toute sa vie dans une chambre noire et blanche. En voyant des couleurs pour la première fois, les philosophes estiment de manière intuitive qu’il s’agit d’une expérience consciente très importante pour elle, de sorte qu’elle transcende le tangible.

Lorsque certaines personnes ont été interrogées par Berent sur cette expérience, la plupart pensaient que bien que transformatrice, cette expérience consciente des couleurs est physique. En revanche, lorsqu’elles ont été interrogées sur le cas du zombie philosophique (mentionné plus haut), elles ont généralement répondu que la conscience n’était pas physique. Ces points de vue contradictoires suggèrent que l’on ne peut pas se fier à l’intuition des gens pour définir ce qu’est réellement la conscience, ainsi que son origine. « Nos intuitions sur la conscience naissent de l’intérieur – elles sont une illusion psychologique. Nous ne pouvons donc pas leur faire confiance pour nous dire ce qu’est réellement la conscience », estime l’experte.

De son côté, Northoff penche en faveur de la base physique de la conscience, car « on ne peut pas séparer le cerveau et le corps — les deux sont étroitement liés et de même, le cerveau et le corps sont étroitement liés à leur contexte environnemental, de sorte que l’alignement du cerveau avec le corps et l’environnement est la clé de la conscience ». En revanche, Guevara pense plutôt qu’il pourrait être possible d’être conscient sans corps physique à l’avenir. « Aujourd’hui, les neuroscientifiques diraient qu’il n’est pas possible d’être conscient sans corps, mais je suis sûr qu’à l’avenir ces restrictions pourraient être éliminées », suggère-t-il.

Dans l’ensemble, ces biais psychologiques pourraient considérablement entraver les avancées des recherches dans le domaine, en empêchant par exemple l’exploration de certaines orientations potentiellement prometteuses. D’autre part, les bases de la conscience pourraient aussi être insaisissables tout simplement parce que nous n’avons pas encore développé la technologie nécessaire à sa compréhension ou à sa quantification. Sans compter que de nombreux aspects des neurosciences demeurent à ce jour en grande partie incompris.