Des changements dans les états d’activité de notre cerveau survenant avec l’âge pourraient expliquer pourquoi le temps semble s’écouler plus vite à mesure que nous vieillissons, selon une étude. Les personnes âgées présenteraient un schéma d’activité cérébrale moins spécifique aux différentes régions du cerveau et percevraient moins d’événements sur une même période. Cela rendrait plus difficile la perception subjective du temps ou la reconstitution précise de la chronologie d’un événement.

D’après la « théorie de la segmentation des événements », nous interagissons avec notre environnement en formant des représentations dites « modèles d’événements » de ce qui se déroule autour de nous. Ces modèles nous permettent d’anticiper la suite des actions ; lorsque la réalité diverge de nos prévisions, nous les révisons instantanément pour mieux prévoir ce qui va suivre.

Nous nous appuyons donc sur ces modèles pour percevoir comment les événements s’enchaînent et se déroulent. La manière dont nous segmentons et mémorisons ces événements évolue avec l’âge. Des études rapportent une diminution de la concordance de cette segmentation au fil du temps, ce qui pourrait affecter la perception de la vitesse du déroulement des événements, ainsi que la capacité à les mémoriser ultérieurement.

Cependant, les résultats restent contrastés : la mémorisation de stimuli naturels, comme la chronologie d’un film, semble tout de même préservée avec l’âge, comparée aux tâches de mémoire réalisées en laboratoire, telles que la mémorisation de listes de mots. La segmentation des événements est souvent étudiée en sciences comportementales à l’aide de séquences filmées : les volontaires doivent appuyer sur un bouton lorsqu’ils estiment qu’un événement significatif se termine et qu’un autre commence.

Dans une récente étude publiée dans la revue Communications Biology, une équipe codirigée par l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni, a examiné la segmentation des événements en utilisant une approche directement basée sur des données cérébrales tout au long de la vie adulte. Plus précisément, les chercheurs cherchaient à identifier les schémas d’activité sous-tendant les changements de perception du temps et des événements selon l’âge.

« Nous avons cherché à étudier la segmentation des événements de manière implicite, en utilisant cette approche fondée sur les données pour observer comment la segmentation de l’information en états neuronaux discrets diffère tout au long de la vie adulte », expliquent-ils dans leur article.

Des états neuronaux plus longs chez les personnes âgées

L’équipe s’est appuyée sur les données du Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience (Cam-CAN), un projet de recherche de long terme sur le vieillissement cérébral. Ces données provenaient de 577 participants âgés de 18 à 88 ans, invités à visionner un extrait de huit minutes de l’épisode « Bang! You’re Dead » de la série télévisée « Alfred Hitchcock présente ». Cet extrait a été choisi car des travaux antérieurs ont montré qu’il induisait des schémas d’activité cérébrale particulièrement synchrones au sein d’une large cohorte, plus que d’autres films ou vidéos.

Les participants ont passé une IRM fonctionnelle pendant la projection, permettant de suivre l’évolution de leur activité cérébrale en temps réel. Les chercheurs ont ensuite utilisé un algorithme appelé « Greedy State Boundary Search » (GSBS) pour analyser ces données. Cet outil détecte les transitions entre les schémas stables d’activité cérébrale à chaque instant, sans nécessairement se baser sur la structure narrative du film.

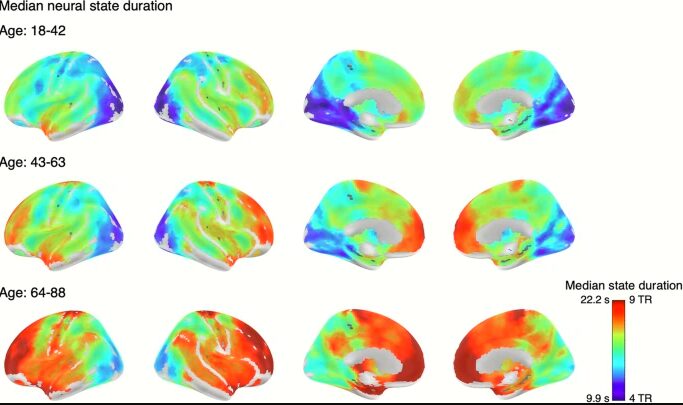

Au cours de la séance de visionnage, le cerveau des participants plus âgés présentait moins souvent de nouveaux états d’activité que celui des plus jeunes. Autrement dit, les personnes âgées présentaient moins de transitions entre les états neuronaux. Ces états ont également duré plus longtemps que chez les participants plus jeunes.

« Cela suggère que des états neuronaux plus longs — et donc moins nombreux — au cours d’une même période pourraient contribuer à ce que les personnes âgées perçoivent le temps comme passant plus vite », écrivent les chercheurs.

Un cerveau qui se spécialise moins avec l’âge ?

L’équipe attribue cette diminution des transitions neuronales à un processus appelé « dédifférenciation neuronale liée à l’âge ». Ce phénomène se traduit par une moindre spécialisation des schémas d’activité selon les régions du cerveau. Chez les jeunes adultes, les zones dédiées à la reconnaissance des visages réagissent sélectivement à ces stimuli. En revanche, chez les personnes âgées, ces mêmes zones peuvent s’activer pour des stimuli qui ne sont pas liés au visage.

Selon les auteurs, cette dédifférenciation pourrait, à mesure que l’on vieillit, affecter l’ensemble du cerveau et altérer la capacité à distinguer le début et la fin des événements. « L’idée que cela puisse influencer la perception et la mémoire au quotidien, y compris le sentiment que le temps subjectif s’accélère avec l’âge, me paraît très plausible », a déclaré à Live Science Giorgio Vallortigara, neuroscientifique à l’Université de Trente, en Italie, qui n’a pas participé à l’étude.

Toutefois, la dédifférenciation neuronale ne suffirait peut-être pas, à elle seule, à expliquer pourquoi le temps semble s’écouler plus rapidement avec l’âge. Il faudrait également tenir compte de nos échelles individuelles de perception du temps. Si nous divisons objectivement le temps en jours ou en années, notre horloge interne suivrait une échelle logarithmique, selon un autre expert interrogé par Live Science.

Sur une telle échelle, une année représente environ 20 % de la vie d’un enfant de cinq ans, mais seulement 2 % de celle d’une personne de cinquante ans. La perception du temps dépendrait ainsi à la fois du nombre d’événements neuronaux et de l’échelle temporelle interne.