Une enquête menée auprès de plus de 300 neuroscientifiques révèle qu’un nombre étonnamment élevé (70,7 %) d’entre eux pensent qu’il serait possible de conserver les souvenirs dans le cerveau même après la mort. Cela pourrait être envisageable si l’on parvient à préserver le connectome cérébral à l’aide de techniques avancées de cryoconservation. De plus, selon l’enquête, les participants estiment à 40 % la probabilité qu’un jour ces souvenirs puissent être extraits et transférés sur d’autres supports, par exemple numériques.

La conservation des souvenirs à long terme nous permet de façonner nos comportements et nos décisions sur la base d’expériences accumulées tout au long de la vie. Ces expériences laissent dans le cerveau une trace mémorielle, ce qui implique l’existence d’une base de stockage physique durable reliant ces expériences à leur rappel ultérieur.

Cependant, il n’existe à ce jour aucun consensus sur la manière exacte dont ces souvenirs sont stockés dans le cerveau. Des études suggèrent qu’ils sont conservés au sein de structures neurophysiologiques relativement stables et statiques. Il serait ainsi toujours possible de se rappeler ces souvenirs même après des périodes prolongées de dépolarisation et d’inactivité des régions neuronales concernées. En d’autres termes, une activité électrophysiologique continue ne serait pas nécessaire pour les conserver durablement.

Des substrats neurophysiologiques sous-tendant les souvenirs à long terme

Les avancées de ces dernières décennies renforcent ces hypothèses en mettant en évidence des preuves de l’existence de substrats neurophysiologiques sous-tendant les souvenirs à long terme, appelés « engrammes ». La recherche a particulièrement progressé en 2012, lorsqu’une équipe a démontré qu’il est possible de forcer artificiellement le rappel d’un souvenir spécifique grâce au marquage et à la stimulation optogénétique d’un sous-ensemble de neurones hippocampiques.

Depuis, d’autres expériences ont montré qu’il était possible d’effacer la mémoire de manière sélective, de former des souvenirs de manière artificielle, ou encore de provoquer artificiellement leur rappel. Toutefois, malgré ces avancées, l’unanimité fait encore défaut dans la communauté neuroscientifique quant aux bases neurophysiologiques précises de la mémoire à long terme.

Néanmoins, ces progrès nourrissent l’hypothèse selon laquelle il pourrait être possible de conserver des souvenirs même après la mort et, peut-être un jour, de les extraire, à condition que les engrammes soient correctement préservés. Pour évaluer le degré d’adhésion des neuroscientifiques à ces idées, une équipe de l’Université Monash, en Australie, a mené ce qui constitue la première enquête formelle du genre. Les auteurs de l’étude, d’abord sceptiques quant aux réponses attendues, se disent finalement surpris par le sérieux et l’ouverture d’esprit de leurs confrères.

« D’un côté, je pense qu’il existe de nombreuses preuves neuroscientifiques suggérant que les souvenirs sont stockés dans des aspects structurels de la neurophysiologie, et je pensais donc que nombre de mes collègues seraient d’accord pour dire que si l’on pouvait préserver la structure cérébrale, on pourrait probablement préserver la mémoire », explique Ariel Zeleznikow-Johnston, auteure principale de l’étude, à IFLScience.

« Mais d’un autre côté, c’est une question assez étrange, avec des implications étranges, et je pensais qu’un bon nombre de neuroscientifiques diraient simplement qu’elle était trop étrange pour fonctionner. J’ai été agréablement surprise par le sérieux avec lequel la plupart des répondants semblent avoir pris l’enquête, et par le nombre d’entre eux qui prennent au sérieux les implications des recherches neuroscientifiques menées jusqu’à présent », ajoute-t-elle.

Les souvenirs à long terme stockés au sein de structures stables ?

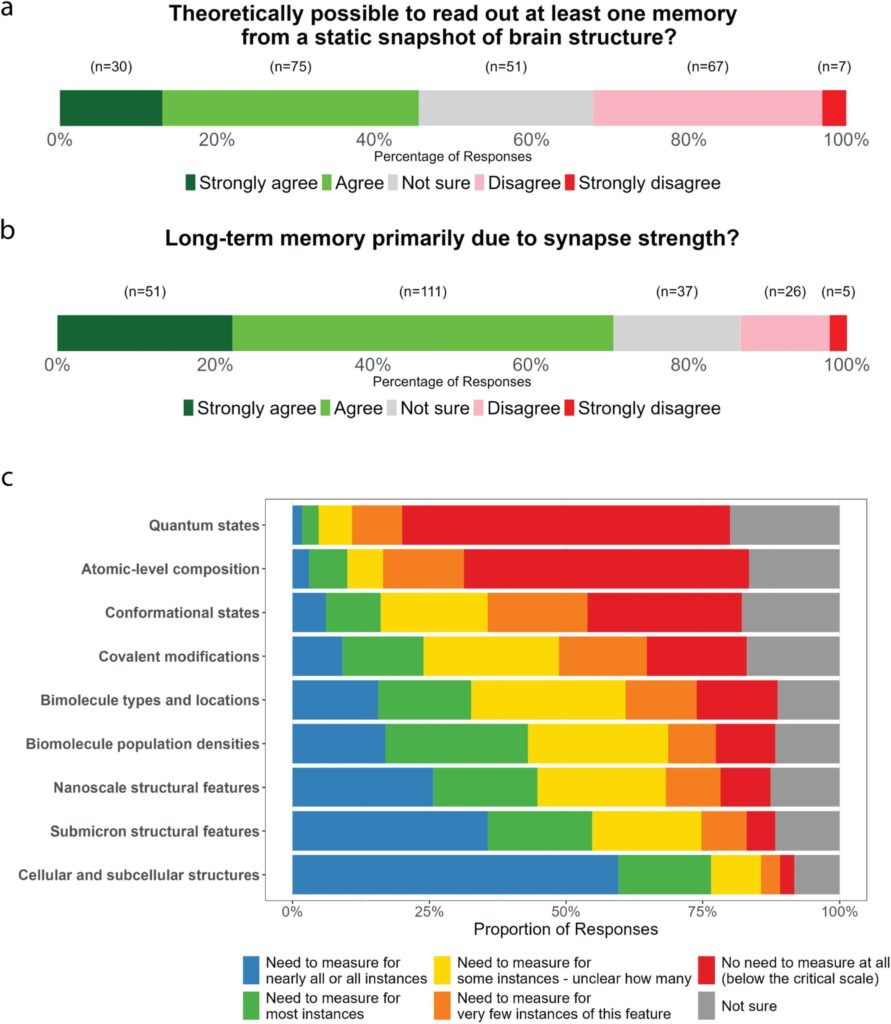

L’enquête – publiée dans la revue PLOS ONE – a été menée auprès de 312 neuroscientifiques, incluant à la fois des spécialistes des engrammes et des chercheurs plus généralistes. Elle visait à sonder leurs convictions sur la nature du stockage cérébral des souvenirs. Au total, 70,5 % des participants s’accordent à dire que nos souvenirs à long terme sont stockés sous forme de structures cérébrales stables, plutôt que de processus dynamiques disparaissant avec la mort cérébrale.

Quant à la manière dont ces souvenirs sont stockés, l’hypothèse la plus souvent citée est celle du connectome : l’ensemble des connexions synaptiques et des structures soutenant la connectivité neuronale. Le terme « connectome » s’inspire du mot « génome », qui désigne l’ensemble de tous les gènes chez un être vivant et le différencie génétiquement des autres.

« Un connectome repose sur l’idée que chacun de nous possède un ensemble unique de connexions entre ses cellules cérébrales, entre ses neurones, qui codent ses souvenirs, sa personnalité et des traits de caractère uniques à chacun. L’ensemble de ces connexions constitue notre connectome », précise Zeleznikow-Johnston.

Selon ces experts, il serait en théorie possible de capturer et de décoder les souvenirs d’un individu si l’on parvient à préserver correctement son connectome, même après sa mort. Des techniques avancées de cryoconservation, telles que la stabilisation à l’aldéhyde et la vitrification combinée à des fixateurs chimiques, pourraient permettre de préserver cette structure. Notons que le chiffre de 40 % évoqué dans l’étude reflète l’opinion subjective des chercheurs interrogés : ils estiment qu’il existe cette probabilité que ces souvenirs puissent alors être extraits des structures correctement conservées.

Des souvenirs conservés éternellement ?

En outre, les participants estiment également à 40 % la probabilité d’une émulation réussie des souvenirs contenus dans un cerveau entier. Il s’agirait de télécharger et de numériser le contenu du cerveau de sorte à pouvoir le transférer dans un autre support — autrement dit, de restaurer intégralement la mémoire d’une personne. En se référant au concept de « mort informationnelle », une telle procédure permettrait théoriquement de prolonger indéfiniment l’existence informationnelle.

« Une part importante des neuroscientifiques pense qu’il y a une réelle chance que cela fonctionne, et je parie que ce chiffre augmentera progressivement à mesure que nous progresserons dans la réalisation de ces implants cérébraux, de ces émulations et de toutes ces autres techniques », estime l’auteure de l’étude.

Par ailleurs, l’équipe de Zeleznikow-Johnston a proposé une feuille de route spéculative quant à la faisabilité d’une émulation cérébrale complète : selon ce scénario, les neuroscientifiques pourraient parvenir à émuler la mémoire d’ascaris (C. elegans) d’ici 2045 et celle de la souris d’ici 2065. Le procédé pourrait être envisageable pour l’humain vers 2125. Des avancées technologiques, notamment en IA, pourraient contribuer à concrétiser ces objectifs. La communauté Aspirational Neuroscience a d’ailleurs lancé un challenge offrant un prix de 100 000 dollars aux premiers chercheurs capables de décoder un souvenir non trivial à partir d’un cerveau préservé.