En analysant des cellules de baleine boréale, des biologistes ont découvert qu’elles présentent des taux jusqu’à 100 fois plus élevés de protéine CIRBP, une protéine réparatrice d’ADN qui s’active avec le froid. Cette protéine semble les protéger contre les mutations responsables du cancer et autres maladies liées à l’âge, et pourrait expliquer leur longévité exceptionnelle. Les premiers tests cellulaires ont montré qu’elle améliorait la réparation de l’ADN des cellules humaines, offrant une piste de recherche pour favoriser un vieillissement en bonne santé.

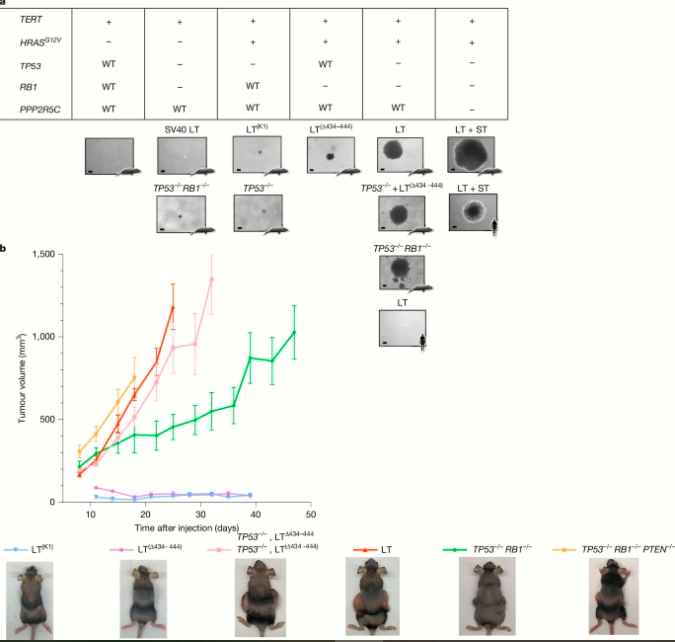

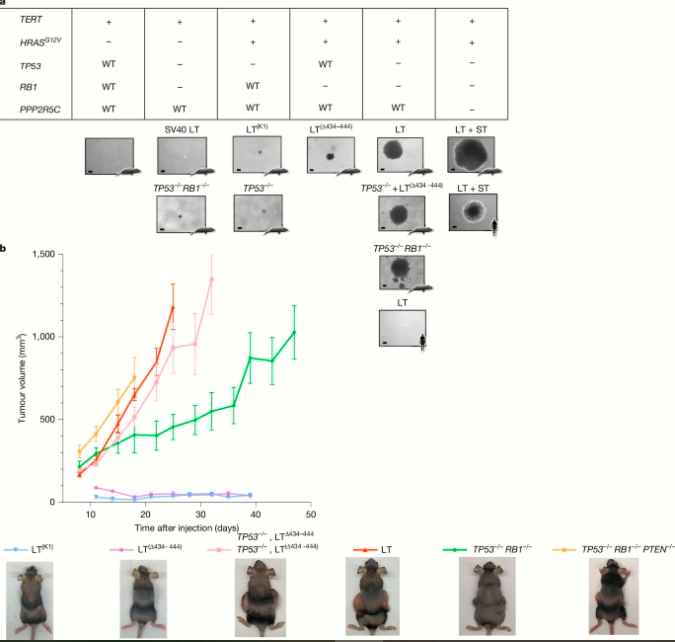

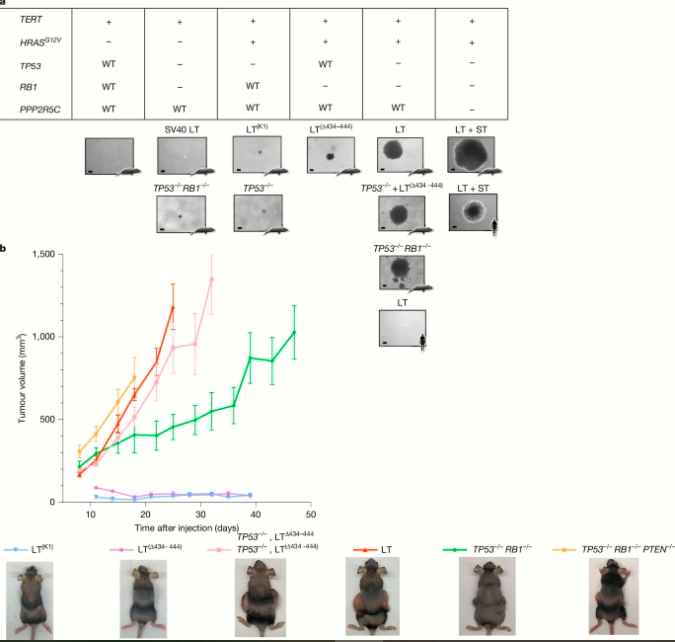

Il existe un cadre théorique largement accepté, dit « modèle multi-étapes du cancer », selon lequel les cellules saines ne se transforment pas en cellules cancéreuses en une seule étape. Ce processus surviendrait plutôt à la suite d’une accumulation de multiples mutations délétères, dites « altérations oncogéniques », au niveau de gènes clés régulant la croissance et la division cellulaires. Les cancers humains se développent généralement après l’accumulation de cinq à sept de ces mutations.

Selon ce modèle, on devrait logiquement s’attendre à ce que les grands animaux, dotés d’une longévité étendue, soient exposés à un risque accru de cancer, puisqu’ils possèdent davantage de cellules susceptibles de muter et de se diviser sur de longues périodes. Or, ce n’est visiblement pas le cas. Les grands animaux, comme les baleines et les éléphants, ne sont pas plus exposés au risque de cancer que les plus petits – un paradoxe connu sous le nom de « paradoxe de Peto ».

La baleine boréale : un paradoxe de longévité

La baleine boréale (Balaena mysticetus) illustre de manière saisissante ce paradoxe. Pouvant peser plus de 80 000 kilogrammes, elle vit en moyenne deux fois plus longtemps que les humains, selon les témoignages d’Inuits Iñupiat d’Alaska, qui perpétuent une longue tradition de chasse de subsistance à la baleine boréale. Des études ultérieures fondées sur la quantification de corps ovariens et la datation de fanons ont confirmé qu’elle peut vivre jusqu’à plus de 200 ans – un record chez les mammifères – tout en conservant une remarquable résistance aux maladies liées à l’âge.

Ce paradoxe suggère que les grands mammifères ont développé, au fil de l’évolution, des mécanismes de prévention ou de réparation des mutations oncogènes. Ces processus intriguent les biologistes depuis des décennies, dans l’espoir d’identifier des voies susceptibles de favoriser un vieillissement en bonne santé chez l’être humain. De récentes études ont mis en évidence une capacité accrue de réparation de l’ADN chez certaines espèces, comme le rat-taupe nu, qui pourrait être à la base de leur longévité.

Une équipe de l’Université de Rochester, à New York, a identifié un mécanisme de réparation de l’ADN activé par le froid chez la baleine boréale, susceptible d’expliquer sa longévité exceptionnelle. « Tout le monde sait que la baleine boréale a une longévité exceptionnelle, mais personne n’en connaissait la raison », explique Zhiyong Mao, biologiste moléculaire à l’Université Tongji de Shanghai, en Chine, qui n’a pas participé à l’étude, dans Nature. « Cela nous indique que cibler la réparation de l’ADN pour améliorer la stabilité du génome est une stratégie très efficace pour conférer cette longévité extrême », ajoute-t-il.

Des concentrations 100 fois plus élevées d’une protéine réparatrice d’ADN

L’équipe de Rochester s’est concentrée sur la protéine CIRBP pour analyser les cellules de baleine boréale. Présente chez la plupart des mammifères, y compris les humains, cette protéine joue un rôle clé dans la réparation des cassures double brin de l’ADN, un type de dommage susceptible de provoquer des maladies et de réduire l’espérance de vie.

L’obtention d’échantillons s’est toutefois révélée particulièrement difficile, la baleine boréale étant une espèce protégée vivant dans des régions difficiles d’accès. Pour mener leurs travaux, les chercheurs ont collaboré avec les communautés inuites Iñupiat, qui ont accepté de prélever quelques échantillons de tissus sur les spécimens qu’elles chassaient. Ces populations autochtones sont autorisées à chasser l’espèce dans le cadre de leurs coutumes ancestrales et ne prélèvent jamais plus que ce dont elles ont besoin pour subsister.

Les chercheurs se sont donc rendus sur place pour récupérer les échantillons. « Les services de messagerie ne desservent pas cette région. Il n’y a pas de routes », explique Vera Gorbunova, coauteure de l’étude et biologiste spécialiste du vieillissement à l’Université de Rochester, citée par Nature. Les cellules ont ensuite été analysées et cultivées en laboratoire.

Compte tenu de la longévité de l’espèce, les chercheurs ont supposé que ses cellules présenteraient moins de mutations oncogènes. Mais paradoxalement, les analyses – détaillées dans l’étude publiée cette semaine dans la revue Nature – ont montré que les cellules nécessitaient moins de mutations que les cellules humaines pour devenir cancéreuses.

Cependant, ces mutations sont moins susceptibles de se produire en raison d’une capacité accrue à réparer l’ADN endommagé. « Nous avons constaté que les cellules de baleine sont moins susceptibles d’accumuler des mutations oncogènes dès le départ », indique Gorbunova dans un communiqué de l’Université de Rochester.

Les données génomiques suggèrent que cette capacité de réparation de l’ADN pourrait être liée à la protéine CIRBP. Si d’autres protéines réparatrices sont exprimées à des niveaux élevés (par rapport aux cellules humaines) dans les cellules des baleines, la CIRBP se démarquait clairement, car elle y était exprimée à des niveaux 100 fois plus élevés.

Un puissant réparateur d’ADN activé par le froid

Afin de confirmer les effets réparateurs de la protéine, les chercheurs ont intégré la CIRBP de la baleine boréale à des cellules humaines et de drosophile (ou mouche du vinaigre). Ils ont constaté que, dans les deux cas, la réparation de l’ADN était significativement améliorée. Chez la drosophile, elle a prolongé la durée de vie et conféré une résistance accrue aux radiations, connues pour induire des mutations oncogéniques.

En outre, l’équipe a découvert que les cellules de baleine produisaient davantage de CIRBP lorsqu’elles étaient exposées au froid. Des pistes sont en cours d’étude pour stimuler la production de cette protéine chez l’humain, mais « ce que nous ignorons encore, c’est le niveau d’exposition au froid nécessaire pour déclencher cette réaction chez l’humain », souligne, dans le communiqué, Andrei Seluanov, professeur de biologie et de médecine à l’Université de Rochester et coauteur de l’étude. La prochaine étape consistera à poursuivre les tests sur la protéine afin de déterminer s’il est possible d’activer une voie de longévité similaire chez les humains.