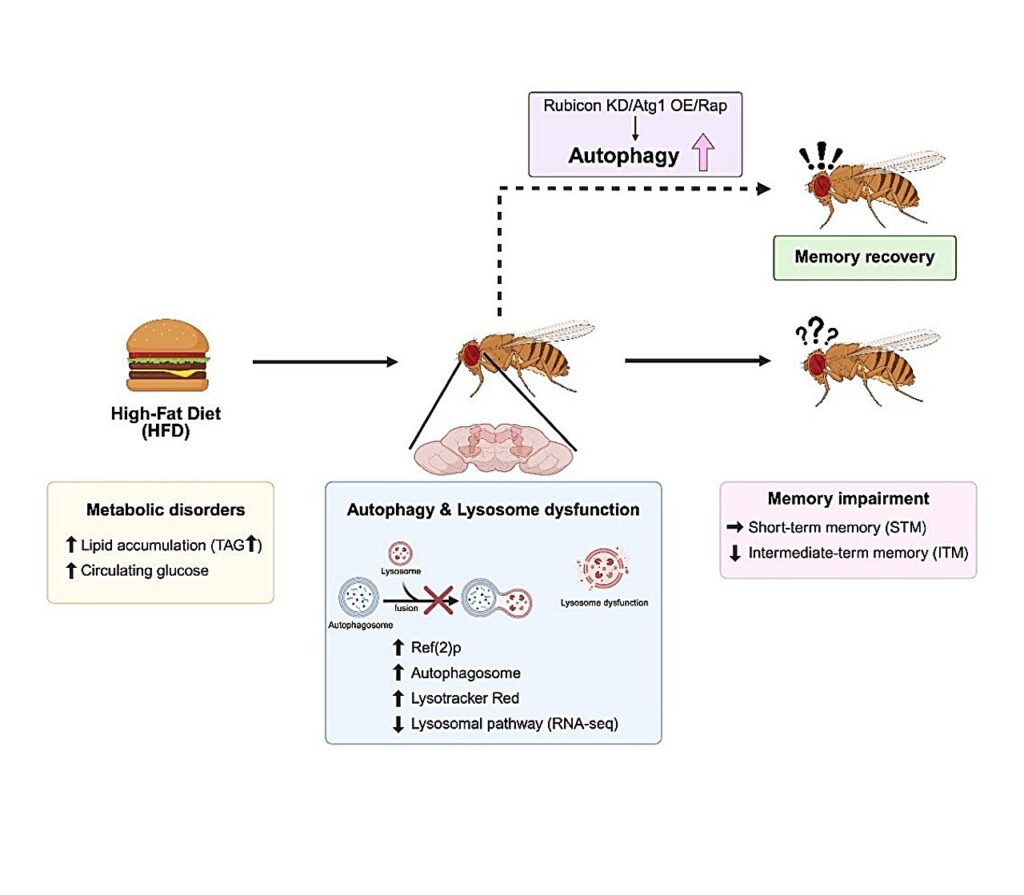

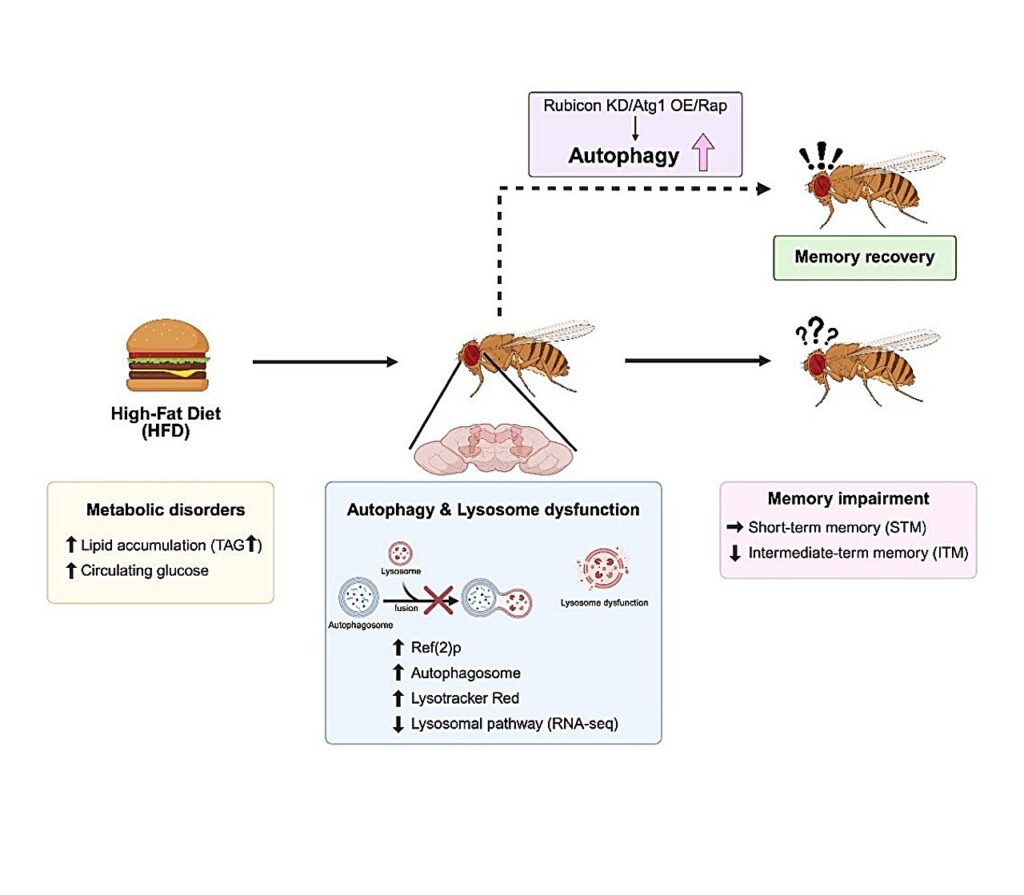

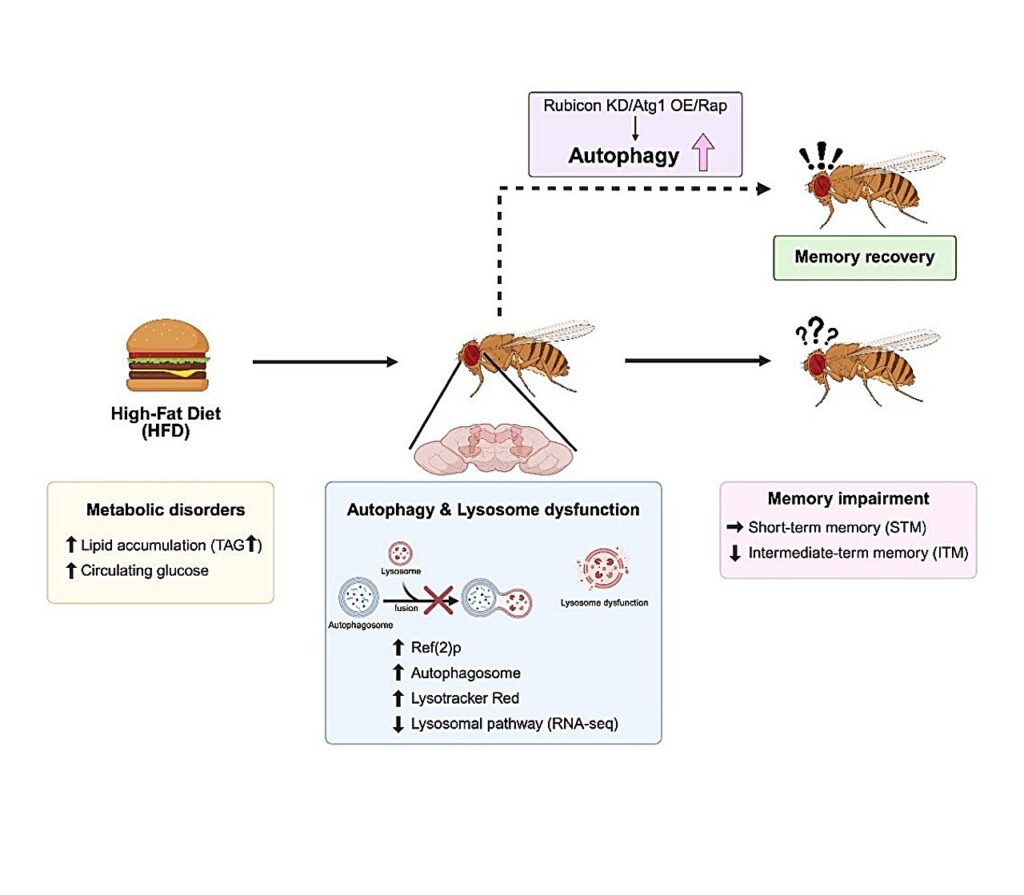

En effectuant des expériences sur des mouches du vinaigre, des chercheurs japonais ont démontré qu’un régime riche en graisses altère la formation de la mémoire en perturbant l’autophagie – un processus de recyclage cellulaire. La mémoire à moyen et long terme était particulièrement affectée, le régime ayant perturbé la formation de vésicules de recyclage. Ces résultats pourraient contribuer à de nouvelles pistes de prévention du déclin cognitif axées sur le mode de vie.

La consommation d’aliments riches en graisses constitue un important facteur de risque de maladies neurodégénératives liées à l’âge, comme Alzheimer. Des expériences sur des modèles animaux ont montré qu’elle provoque des troubles de l’apprentissage et de la mémoire. L’obésité induite par ce type de régime exacerbait également les déficits cognitifs liés à Alzheimer.

Les mécanismes par lesquels le régime riche en graisses altère la mémoire sont cependant mal compris. Des études ont suggéré que l’autophagie pourrait avoir un lien avec le déclin cognitif associé à ce mode d’alimentation. Il s’agit d’un processus au cours duquel les lysosomes (de petites vésicules à l’intérieur des cellules) absorbent et éliminent les organites endommagés et les protéines mal repliées. Il est donc essentiel au maintien de l’homéostasie des neurones et des autres cellules.

Plusieurs études suggèrent que l’altération de l’autophagie contribue à la neurodégénérescence et au déclin cognitif. Cependant, la manière dont l’alimentation riche en graisses altère la mémoire en perturbant l’activité autophagique n’était pas claire. D’autre part, les recherches s’appuyaient principalement sur des modèles rongeurs et sur des régions spécifiques du cerveau. La manière dont le régime affecte le système nerveux dans son ensemble est donc largement sous-explorée.

Pour explorer la question, une équipe de l’Université de Chiba, au Japon, a étudié les effets du régime alimentaire riche en graisses sur l’autophagie et la formation de la mémoire sur la mouche du vinaigre ou drosophile (Drosophila melanogaster). Ce modèle est plus facile à manipuler génétiquement par rapport aux rongeurs et a conservé les voies métaboliques et neuronales des mammifères. Ses protocoles d’évaluation de la mémoire sont également bien validés.

« … le déclin cognitif induit par l’alimentation n’est pas irréversible »

L’équipe a maintenu les mouches sous un régime normal ou riche en graisses pendant sept jours et a comparé leurs taux de lipides (plus précisément de triacylglycérols ou TAG) et de glucose circulants. Celles nourries avec le régime riche en graisses présentaient des taux significativement plus élevés de TAG et de glucose, ainsi qu’une accumulation de lipides au niveau des intestins. Cela suggère une altération du métabolisme du glucose et des lipides.

La prochaine étape consistait à examiner les effets du régime riche en graisses sur la formation de la mémoire. Pour ce faire, les mouches ont été exposées à différentes odeurs pour évaluer dans quelle mesure elles peuvent s’en rappeler. La mémoire à court terme a été évaluée après une exposition de 3 minutes, la mémoire à moyen terme après une exposition de 3 heures et la mémoire à long terme après 24 heures.

Les résultats – publiés dans la revue PLOS Genetics– ont montré que les mouches nourries avec le régime riche en graisses présentaient une altération de la mémoire à moyen et long terme, mais la mémoire à court terme restait inchangée. En quantifiant les protéines associées à l’autophagie, l’équipe a constaté une concentration accrue de Ref(2)p, une protéine normalement dégradée à l’aide du processus.

D’autre part, le rapport Atg8a-II/I, un marqueur de la formation des autophagosomes (vésicules de recyclage), était significativement plus faible, ce qui indiquerait une altération de l’autophagie. De plus, la suppression temporaire de la protéine d’autophagie Atg1 dans les neurones des mouches adultes a affaibli sélectivement la mémoire à moyen terme sans affecter la mémoire à court terme – ce qui concorde avec les précédentes observations.

Et à l’inverse, lorsque les chercheurs ont stimulé l’autophagie en surexprimant l’Atg1, en supprimant une molécule inhibitrice d’autophagie appelée « Rubicon », ou en augmentant la rapamycine, un composé connu pour induire l’autophagie, les déficits de mémoire des mouches nourries avec le régime riche en graisses ont été réduits. Cela suggère que les troubles de la mémoire induits par l’alimentation riche en graisses peuvent être inversés soit en stimulant l’autophagie, soit en adoptant une alimentation plus saine.

« Nos résultats suggèrent que le déclin cognitif induit par l’alimentation n’est pas irréversible et peut être atténué par des changements de mode de vie favorisant l’autophagie, comme l’exercice physique ou le jeûne intermittent », explique dans un communiqué, Ayako Tonoki, l’autrice principale de l’étude.

Stimuler l’autophagie pour préserver la mémoire ?

Pour étudier plus avant la manière dont le régime riche en graisses altère l’autophagie, l’équipe a examiné la dernière étape du processus. Cela se déroule par la fusion des autophagosomes et des lysosomes en autolysosomes, à l’intérieur desquels les organites endommagés et les déchets protéiniques sont dégradés puis recyclés.

Les mouches nourries avec le régime présentaient un plus grand nombre d’autophagosomes et de lysosomes, mais ce nombre est ensuite resté inchangé. Cela signifierait que la perturbation autophagique induite par le régime est probablement due à une fusion défectueuse des autophagosomes et des lysosomes.

En outre, l’analyse de l’expression génétique du processus a révélé une diminution significative des gènes liés à la signalisation lysosomale. L’inhibition de la fonction lysosomale était aussi associée à une baisse significative de la mémoire à moyen terme.

D’après les chercheurs, ces résultats apportent des éléments de compréhension supplémentaires quant à la manière dont l’alimentation affecte la santé cérébrale. « Cette recherche pourrait sensibiliser le public aux risques cognitifs du régime riche en graisses et apporter de nouvelles perspectives sur les stratégies préventives potentielles contre les troubles métaboliques et neurodégénératifs », suggère Tonoki. « Nos résultats pourraient également accélérer l’identification d’interventions favorisant l’autophagie, notamment des nutriments et des agents thérapeutiques spécifiques, pour lutter contre le déclin cognitif induit par l’alimentation et préserver les fonctions cognitives des personnes âgées », conclut-elle.