La Terre, le système solaire et la Voie lactée se trouveraient à l’intérieur d’un vide géant qui ferait s’étendre l’univers local plus rapidement que le reste du cosmos, suggère une nouvelle étude. Cette bulle locale serait moins dense que l’univers primitif, ce qui expliquerait les écarts constatés dans les mesures de la constante de Hubble. Si cette hypothèse se vérifiait, elle pourrait résoudre la « tension de Hubble », un problème majeur de la cosmologie.

Proposée pour la première fois en 1929 par Edwin Hubble, la constante de Hubble définit la vitesse d’expansion de l’Univers. Elle se mesure en évaluant la vitesse à laquelle les objets cosmiques lointains s’éloignent de nous. Or, les deux grandes méthodes de mesure, l’une fondée sur des observations dans l’univers local et l’autre sur l’analyse de l’univers primitif, livrent des résultats discordants, d’où la tension de Hubble.

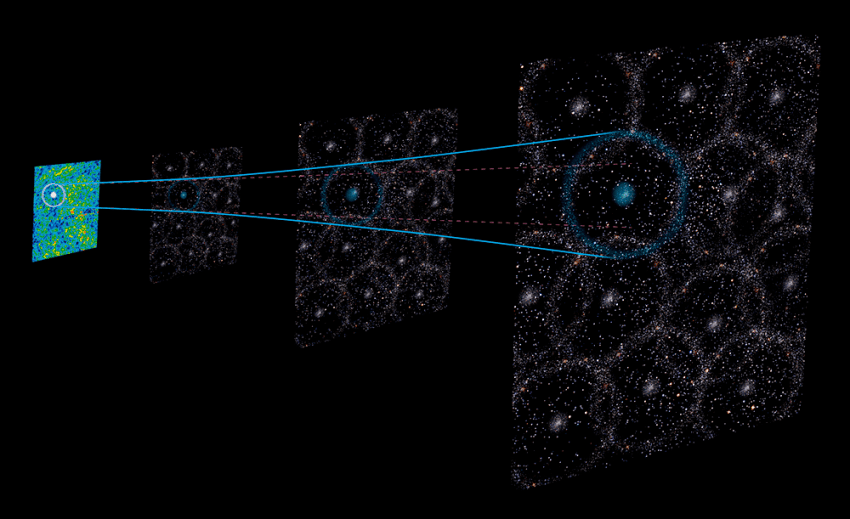

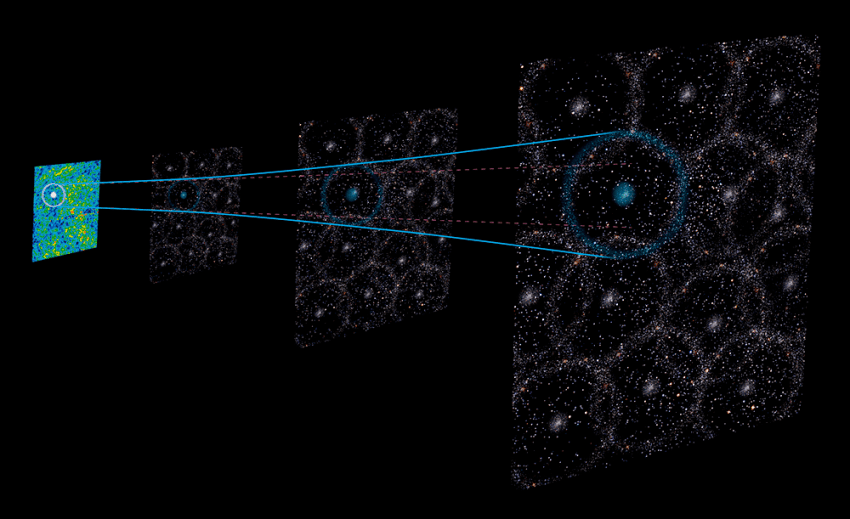

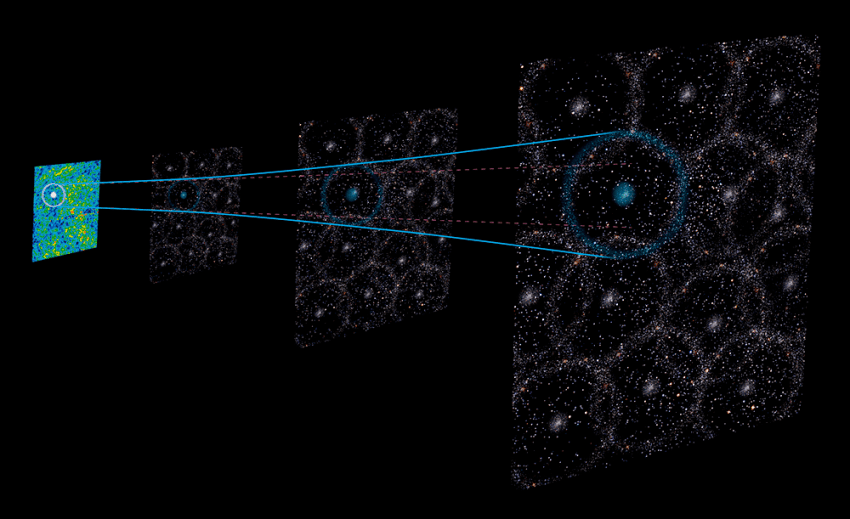

La mesure de la constante de Hubble dérivée de l’univers primitif repose sur l’observation du fond diffus cosmologique (CMB), vestige de la première lumière ayant voyagé librement après le Big Bang et couvrant presque uniformément l’Univers. En étudiant son évolution dans le cadre du modèle cosmologique standard, le Lambda Cold Dark Matter (lambda-CDM), les astronomes peuvent en déduire la valeur de la constante.

La méthode locale, elle, utilise des supernovas de type Ia (des explosions d’étoiles naines blanches dans des systèmes binaires) ou des étoiles variables, qui servent de « bougies standards » pour estimer la distance de leurs galaxies hôtes. Les variations de longueurs d’onde ou décalages vers le rouge émises par ces objets permettent de déduire la vitesse à laquelle leurs galaxies s’éloignent, ce qui permet, à son tour, de calculer la constante de Hubble.

Cependant, la méthode locale fournit une valeur supérieure à celle déduite du modèle lambda-CDM. De nombreuses théories ont été avancées pour résoudre cette tension, allant d’une révision complète du modèle cosmologique à l’étude de supernovas primitives. Mais aucune n’a, à ce jour, fait consensus parmi les astronomes, et la tension de Hubble demeure un problème majeur de la cosmologie.

À l’occasion de la dernière réunion nationale d’astronomie (NAM) de la Royal Astronomical Society à Durham, des chercheurs de l’Université de Portsmouth ont présenté une nouvelle hypothèse : l’univers local serait inclus dans un vide géant, la Voie lactée en occupant le centre, ce qui expliquerait la vitesse d’expansion plus élevée observée.

Une bulle d’environ 2 milliards d’années-lumière de diamètre ?

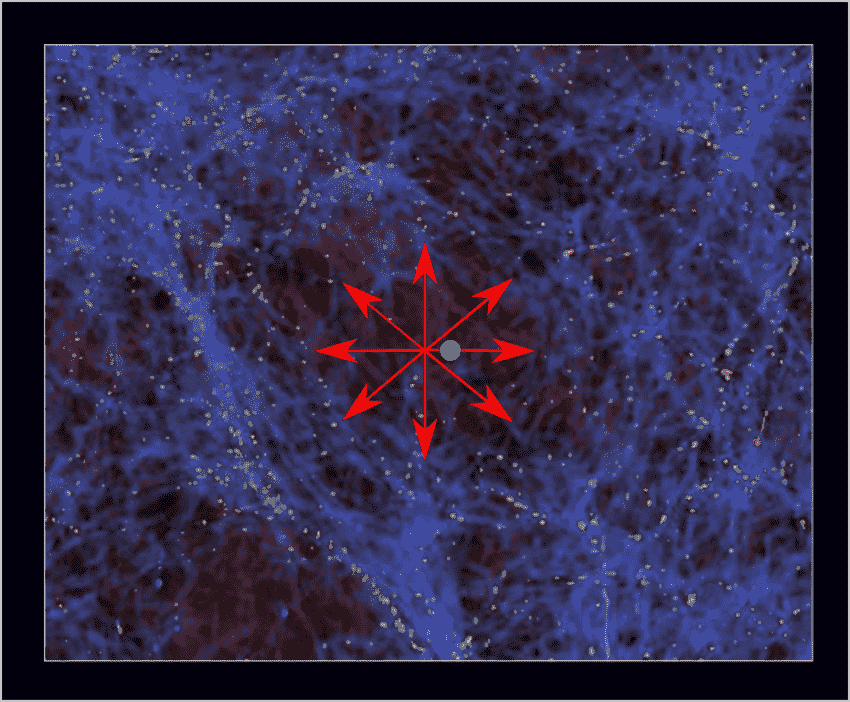

La nouvelle théorie avance que l’univers local se situe à l’intérieur d’une bulle de faible densité. Ce contraste avec la densité de l’univers primitif expliquerait la valeur plus élevée de la constante de Hubble mesurée localement. « Une solution potentielle à cette incohérence est que notre galaxie est proche du centre d’un grand vide local », explique dans un communiqué Indranil Banik, de l’Université de Portsmouth, auteur principal de l’étude. « Cela entraînerait une attraction gravitationnelle de la matière vers l’extérieur du vide, de densité plus élevée, ce qui ferait que le vide se raréfierait encore avec le temps », ajoute-t-il.

Selon les chercheurs, la vitesse des objets s’éloignant de notre galaxie serait plus grande à mesure que la bulle se raréfie, par comparaison avec un univers dépourvu d’un tel vide. Cela donnerait l’impression d’une expansion locale plus rapide. En outre, « la tension de Hubble est en grande partie un phénomène local, avec peu de preuves que le taux d’expansion soit en désaccord avec les prévisions de la cosmologie standard à des époques plus anciennes. Une solution locale, comme un vide, constitue donc une piste prometteuse pour résoudre ce problème », estime l’astronome.

Pour que ce scénario fonctionne, la Terre, le système solaire et la Voie lactée devraient se trouver au centre d’une bulle de vide d’environ 2 milliards d’années-lumière de diamètre, avec une densité de matière 20 % inférieure à celle du reste de l’Univers. Les recensements de galaxies semblent appuyer cette hypothèse, l’univers local en contenant moins que les régions adjacentes.

Une hypothèse soutenue par les mesures du « son du Big Bang »

Toutefois, ce modèle pourrait s’avérer controversé, car l’existence d’un tel vide ne concorde pas avec le modèle lambda-CDM, qui suppose une répartition homogène de la matière dans le cosmos. Néanmoins, les oscillations acoustiques baryoniques (BAO) soutiendraient l’hypothèse du vide local.

Surnommés « son du Big Bang », les BAO sont des ondes acoustiques qui se propageaient dans le plasma primordial (un mélange dense de baryons, d’électrons et de photons) avant l’ère de la recombinaison, période au cours de laquelle le cosmos s’est refroidi jusqu’à former des atomes neutres.

« Ces ondes sonores n’ont voyagé que pendant une courte période avant de se figer sur place une fois que l’univers s’est suffisamment refroidi pour que des atomes neutres se forment », précise Banik. « Elles agissent comme une règle standard, dont la taille angulaire peut être utilisée pour retracer l’histoire de l’expansion cosmique », ajoute-t-il.

Le vide local entraînerait une légère modification de la relation entre l’échelle angulaire du BAO et le décalage vers le rouge. Les vitesses d’éloignement induites par le vide et son attraction gravitationnelle augmenteraient légèrement ce décalage, en plus de celui dû à l’expansion de l’Univers. En analysant les mesures de BAO réalisées au cours des vingt dernières années, l’équipe affirme que son modèle de vide est cent millions de fois plus probable qu’un modèle sans vide.

Pour la prochaine étape, l’équipe prévoit de comparer ce scénario à d’autres afin de mieux comprendre l’histoire de l’expansion de l’Univers. Cela pourrait passer, par exemple, par l’usage de « chronomètres cosmiques » comme certaines galaxies ne formant plus d’étoiles. L’analyse de leur spectre permet d’estimer la population stellaire qu’elles abritent et d’en déduire leur âge. En le combinant à la mesure du décalage vers le rouge, cet âge permet à son tour de déterminer le taux d’expansion de l’Univers.