Alors qu’on pensait pendant des décennies qu’ils étaient statiques, une expérience sur des souris révèle que les souvenirs des lieux « dérivent » au fil du temps. Lorsque les animaux revenaient de manière répétée dans un même lieu, des séquences de neurones différentes s’activent à chaque fois. Ces observations offrent une nouvelle perspective de la manière dont le cerveau stocke les souvenirs spatiaux et pourraient contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement de la mémoire.

Les souvenirs liés aux lieux et à la navigation spatiale sont stockés au niveau de l’hippocampe, une région située à l’intérieur du lobe temporal du cerveau. Pendant des décennies, les neuroscientifiques pensaient que les souvenirs associés aux mêmes lieux sont codés toujours par les mêmes neurones hippocampiques. Ces cellules spécifiques s’activeraient lorsque l’on revient dans le lieu auquel elles correspondent, par exemple le chemin habituel que l’on emprunte pour se rendre au travail ou les lieux marquants sur un chemin de randonnée.

Une expérience remettant en question une hypothèse de longue date

Cependant, il y a environ une dizaine d’années, une expérience sur des souris a remis en question cette vision de séquences neuronales statiques. Même si elles parcouraient le même labyrinthe chaque jour, les séquences qui s’activaient étaient à chaque fois différentes. Certains neurones se réactivaient systématiquement, mais dans l’ensemble, la séquence active fluctuait au fil des passages répétés dans le labyrinthe.

Baptisé « dérive représentationnelle hippocampique », le phénomène a rapidement suscité la controverse et de nombreux chercheurs se sont demandés si ce n’était pas juste un hasard résultant de variables incontrôlées. « Les personnes sur le terrain ont commencé à se demander si les souris vivaient réellement la même expérience à chaque passage dans le labyrinthe », explique dans un billet de blog de l’Université Northwestern, Daniel Dombeck, professeur et chercheur principal en neurobiologie de l’université.

« Peut-être courent-elles plus vite certains jours. Peut-être que les odeurs changent d’un jour à l’autre. Peut-être existe-t-il des différences environnementales ou comportementales subtiles et inévitables qui modifient l’expérience globale », cite-t-il comme exemple. Dombeck et ses collègues ont approfondi la question en tentant de contrôler au maximum ces variables, dans le cadre d’une nouvelle étude récemment publiée dans la revue Nature.

Une théorie controversée qui gagne en crédibilité

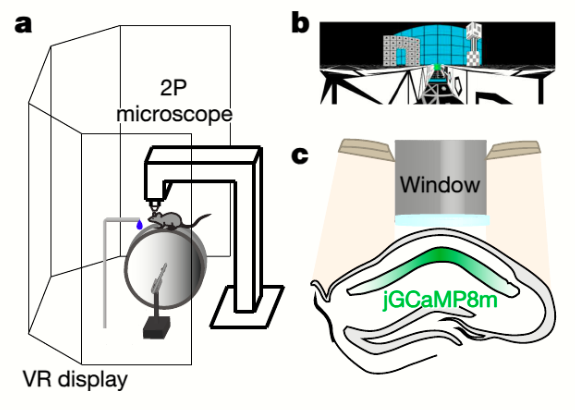

Pour effectuer l’expérience, l’équipe de Dombeck a utilisé un système de réalité virtuelle multisensoriel de pointe combiné à un petit tapis roulant. Les souris étaient placées sur le tapis roulant à chaque étape de l’expérience, qui servait de canal pour leur permettre de se déplacer dans un labyrinthe virtuel identique à chaque fois. Chaque variable sensorielle était rigoureusement contrôlée et un cône était même placé sur le museau des animaux pour diffuser la même odeur à chaque passage dans le labyrinthe. Un bruit blanc a également été ajouté à l’ensemble pour le contrôle des variables sonores.

Pendant que les souris se déplaçaient dans le labyrinthe virtuel, l’activité de leurs cellules hippocampiques était enregistrée en temps réel. Pour ce faire, les chercheurs ont injecté dans leur cerveau un marqueur coloré qui brille lorsque les neurones s’activaient. Le marquage n’affectant pas la longévité des souris, l’équipe a pu répéter l’expérience à plusieurs reprises.

En contrôlant l’environnement aussi étroitement, les chercheurs pensaient que la dérive représentationnelle allait être réduite et la mémoire deviendrait plus stable à mesure que les passages dans le labyrinthe étaient répétés. Mais ça n’a visiblement pas été le cas. « Nous avons contrôlé tout ce que nous pouvions », explique Dombeck. « J’étais convaincu que nous allions obtenir le résultat inverse et démontrer que les souvenirs sont réellement identiques pour un même espace. Mais il s’avère que ce n’est pas le cas. Un groupe de neurones légèrement différent s’est activé à chaque fois », indique-t-il.

Les analyses de l’équipe ont montré que les résultats étaient similaires même en répétant l’expérience à plusieurs reprises : les neurones continuaient à dériver. Cela suggère que, contrairement à l’hypothèse conventionnelle, la mémoire spatiale est intrinsèquement dynamique et est constamment mise à jour, quelle que soit la stabilité de l’espace visité.

« Notre étude confirme que les souvenirs spatiaux dans le cerveau ne sont ni stables ni fixes », affirme Dombeck. « On ne peut pas désigner un groupe de neurones dans le cerveau et dire : « Ce souvenir est stocké là. » Au contraire, nous constatons que les souvenirs se transmettent entre les neurones. Une même expérience impliquera à chaque fois des neurones différents. Ce n’est pas un changement soudain, mais une évolution lente. »

Un mécanisme d’adaptation pour suivre le passage du temps ?

D’après les chercheurs, la dérive représentationnelle hippocampique pourrait être un mécanisme d’adaptation du cerveau pour séparer les expériences qui se ressemblent fortement en souvenirs spécifiques et distincts afin que l’on puisse y accéder ultérieurement. Ainsi, si l’on revenait par exemple au même endroit à plusieurs reprises, on pourrait néanmoins distinguer les différents passages dans notre mémoire. Autrement dit, la dérive pourrait être un moyen pour le cerveau de suivre le passage du temps.

Cette dérive pourrait également concerner les souvenirs épisodiques, qui sont eux-mêmes liés à des lieux et à des moments distincts. Les autres types de souvenirs, comme les souvenirs moteurs, pourraient être codés différemment dans le cerveau.

Les analyses ont également montré qu’un petit sous-ensemble de neurones (5 à 10 % des cellules enregistrées) se comportait de manière conventionnelle, notamment en s’activant de manière constante à chaque passage dans le labyrinthe. Ces cellules étaient aussi plus excitables en réponse aux stimuli. Les chercheurs ont alors pu prédire quels neurones étaient le moins susceptibles de dériver en fonction de leur excitabilité. Ceux moins excitables étaient plus susceptibles de dériver.

« Certains neurones semblent mieux conserver le souvenir originel que d’autres », indique Dombeck. « Les neurones très excitables semblent mieux stocker les souvenirs. Ceux qui s’activent le moins sont ceux qui finissent par se modifier. Il semble donc qu’une petite partie du souvenir originel soit toujours présente dans cette petite fraction de neurones », ajoute-t-il.

En outre, étant donné que l’excitabilité des neurones diminue avec l’âge, ces observations pourraient avoir des implications dans la compréhension du lien entre le vieillissement et la capacité à coder les souvenirs ou à les conserver. « Si nous pouvions modifier l’excitabilité de nos neurones ou la maintenir au fil du temps, nous pourrions probablement préserver la mémoire », a suggéré Dombeck à LiveScience.

Des travaux supplémentaires seront toutefois nécessaires pour étayer cette hypothèse et confirmer la reproductibilité de ces résultats. Sans compter que les données sont limitées car la technique de mesure utilisée n’a capturé que l’activité d’une petite fraction des cellules de l’hippocampe des souris.