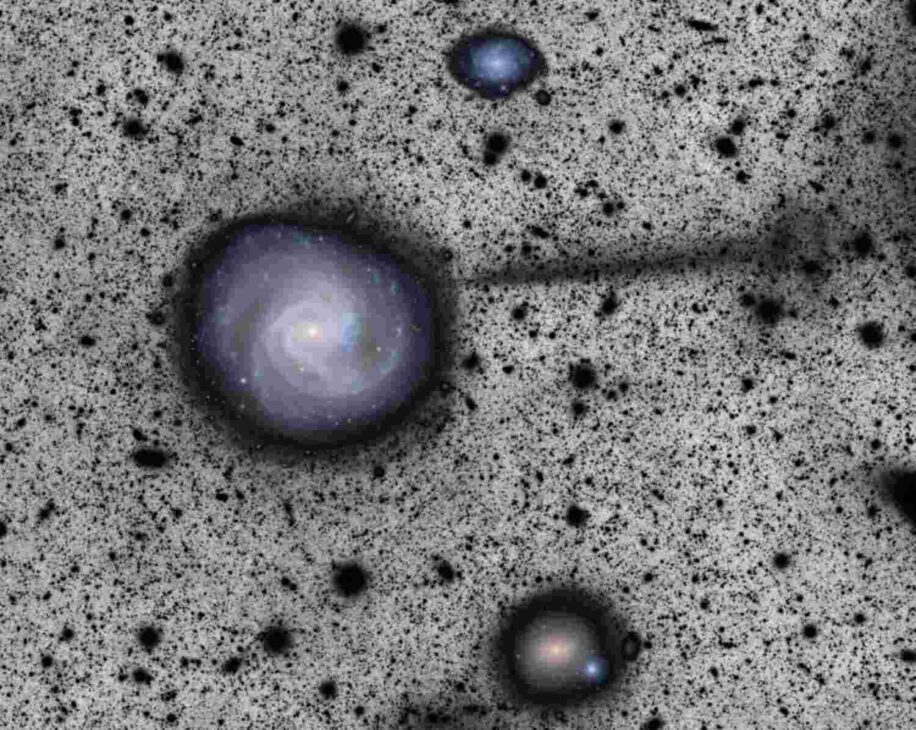

L’une des premières images de l’observatoire Vera C. Rubin révèle une étrange traînée lumineuse s’étendant d’un côté de la célèbre galaxie Messier 61 (M61), une découverte inédite quelques mois seulement après son inauguration officielle. S’étendant sur environ 163 000 années-lumière, cette traînée, dite « courant stellaire », suggère que la galaxie est entrée par le passé en collision avec une galaxie naine, ce qui pourrait expliquer certaines de ses anomalies, notamment son taux élevé de formation d’étoiles et le nombre inhabituel de supernovas.

Les galaxies spirales, comme la Voie Lactée, attirent souvent des galaxies plus petites (galaxies naines) par leur gravité, jusqu’à entrer en collision avec celles-ci. Ces petites galaxies se désintègrent sous la forme de traînées de matière et d’étoiles appelées « courants stellaires », et influencent la dynamique interne des plus grandes, notamment leurs taux de formation d’étoiles et de supernovas.

Par exemple, des courants stellaires dans notre galaxie ont été détectés à partir de la désintégration d’étoiles dans certaines régions, comme celle liée à la spectaculaire dissolution d’une galaxie naine dans la constellation du Sagittaire. Ces interactions entre galaxies naines et spirales servent ainsi de bancs d’essai pour les théories de la formation des galaxies et de la matière noire.

Découverte pour la première fois en 1779 dans l’amas de la Vierge, la galaxie spirale M61 présente cependant plusieurs anomalies. Elle abrite un grand nombre de supernovas et produit de nouvelles étoiles à un rythme particulièrement élevé. Cette intense activité stellaire lui a valu d’être qualifiée de galaxie à sursaut de formation d’étoiles.

Jusqu’à ce jour, aucune structure de type courant stellaire n’avait été signalée pour M61 dans des relevés antérieurs, malgré des décennies d’observations. De puissants télescopes, comme le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble, ont été mobilisés pour identifier les mécanismes à l’origine de sa dynamique stellaire. Mais, souligne Aaron Romanowsky, astronome à l’Université d’État de San José en Californie, dans un article publié dans la revue Nature, « malgré toutes ces recherches approfondies, personne n’avait encore découvert de courant stellaire ».

En analysant les premières images issues de l’observatoire Vera C. Rubin, Romanowsky et ses collègues ont détecté pour la première fois un courant stellaire autour de M61, dans le cadre d’une étude publiée dans les Research Notes of the American Astronomical Society. « Il s’agit du premier courant stellaire détecté depuis Rubin », précise Sarah Pearson, astrophysicienne à l’Université de Copenhague, qui n’a pas participé à la recherche. « Et ce n’est qu’un avant-goût de la multitude de structures similaires que nous découvrirons », ajoute-t-elle.

Un long courant stellaire de 163 000 années-lumière

Installé à 2680 mètres d’altitude au sommet du mont Cerro Pachón, au Chili, le télescope de Vera C. Rubin dispose d’un miroir primaire de 8,4 mètres de diamètre et d’une caméra numérique de 3,2 milliards de pixels – la plus grande jamais construite. Cette résolution exceptionnelle lui permet de couvrir l’intégralité du ciel de l’hémisphère sud, en effectuant chaque nuit des déplacements toutes les 40 secondes environ pour prendre près de 800 clichés, chacun équivalant à 45 fois la surface apparente de la Lune. L’instrument intègre également un système de changement de filtres optiques, capable de capturer des images très larges, en couleur et en très haute définition.

En filtrant la lumière parasite entourant M61, l’équipe de Romanowsky a pu révéler un étroit courant stellaire s’étendant depuis le bord nord de la galaxie sur environ 50 kiloparsecs (≈163 000 années-lumière). Il s’agit de l’un des plus longs courants stellaires observés à ce jour parmi ceux détectés autour de galaxies spirales. Selon les chercheurs, cette structure résulterait vraisemblablement d’une ancienne collision avec une galaxie naine et pourrait expliquer le taux de formation d’étoiles exceptionnellement élevé de M61.

« Cette interaction avec une galaxie naine pourrait avoir provoqué la flambée de formation d’étoiles de M61 et laisse présager la richesse des structures d’accrétion attendues lors du relevé décennal « Rubin Legacy Survey of Space and Time » (LSST) », écrivent les auteurs de l’étude.

Ces observations laissent penser que de nombreuses structures similaires restent à découvrir dans d’autres galaxies spirales, l’observatoire Vera C. Rubin offrant désormais la sensibilité et la résolution nécessaires à leur détection. Il est prévu que l’instrument enregistre la lumière de près de 20 milliards de galaxies au cours des dix prochaines années. « Nous nous attendons à ce que chaque galaxie soit entourée de tels courants. C’est une composante essentielle de leur formation. Il nous suffit de les observer avec une sensibilité accrue, ce que nous espérons faire avec Rubin », conclut Romanowsky.