Des chercheurs ont découvert les vestiges d’un gigantesque réseau fluvial de plus de 1500 kilomètres enfouis sous la calotte glaciaire de l’Antarctique. Datant d’environ 40 millions d’années, il traversait le continent d’est en ouest lorsqu’il avait un climat tempéré et abritait des écosystèmes luxuriants. Cette découverte pourrait permettre d’affiner les modèles de prédiction de l’évolution du changement climatique.

Il y a 100 millions d’années, lorsqu’il constituait encore la partie centrale du supercontinent Gondwana, l’Antarctique n’était pas isolé et entièrement recouvert de glace. Il s’est séparé de Gondwana il y a 130 millions d’années pour devenir un continent indépendant. Toutefois, bien que situé au pôle Sud, le continent présentait des conditions climatiques tempérées. L’ensemble du territoire était alors parcouru de vastes systèmes fluviaux et d’une végétation luxuriante. Ces conditions ont subsisté jusqu’à la fin de l’Éocène (il y a 34 millions d’années), lorsque les niveaux atmosphériques de CO2 ont chuté.

Cela a conduit à une période de glaciation majeure qui a débuté au cours de la transition entre l’Éocène et l’Oligocène, il y a 34 millions à 44 millions d’années. Au cours de cette période, la flore tropicale a disparu du continent pour être progressivement remplacée par de vastes étendues de toundras. Ces dernières ont, à leur tour, fini par être supplantées par les calottes glaciaires. Il s’agit de l’une des périodes de transition climatique les plus prononcées du Phanérozoïque, l’éon englobant les 539 derniers millions d’années.

Les chercheurs étudient cette période de transition majeure afin de modéliser comment la planète pourrait réagir en cas d’événement climatique extrême. La quantité de CO2 dans l’atmosphère à la fin de l’Éocène était en effet deux fois celle actuelle. On estime que les niveaux pourraient être comparables d’ici 150 à 200 ans, si les gaz à effet de serre d’origine anthropique continuent d’augmenter.

« Si nous pensons à un changement climatique potentiellement grave dans le futur, nous devons tirer les leçons des périodes de l’histoire de la Terre où cela s’est déjà produit », a expliqué à Live Science Johann Klages, sédimentologue au Centre Helmholtz de recherche polaire et marine de l’Institut Alfred Wegener en Allemagne.

Cependant, les enregistrements géologiques des conditions environnementales de l’Antarctique à cette époque sont extrêmement rares. La totalité des strates géologiques datant de cette période est entièrement recouverte de glace. D’un autre côté, les techniques de carottage conventionnelles ne sont pas adaptées pour prélever des échantillons de ces strates.

La série de forages réalisée par Klages et ses collègues rapporte de nouveaux indices sur les paysages de l’Antarctique lors de la transition Éocène-Oligocène, en utilisant des techniques de pointe. Leurs résultats — décrits dans la revue Science Advances — révèlent les vestiges d’un paysage complexe et diversifié, enfouis sous l’épaisse couche de glace recouvrant le continent.

Un réseau transcontinental de 1500 kilomètres

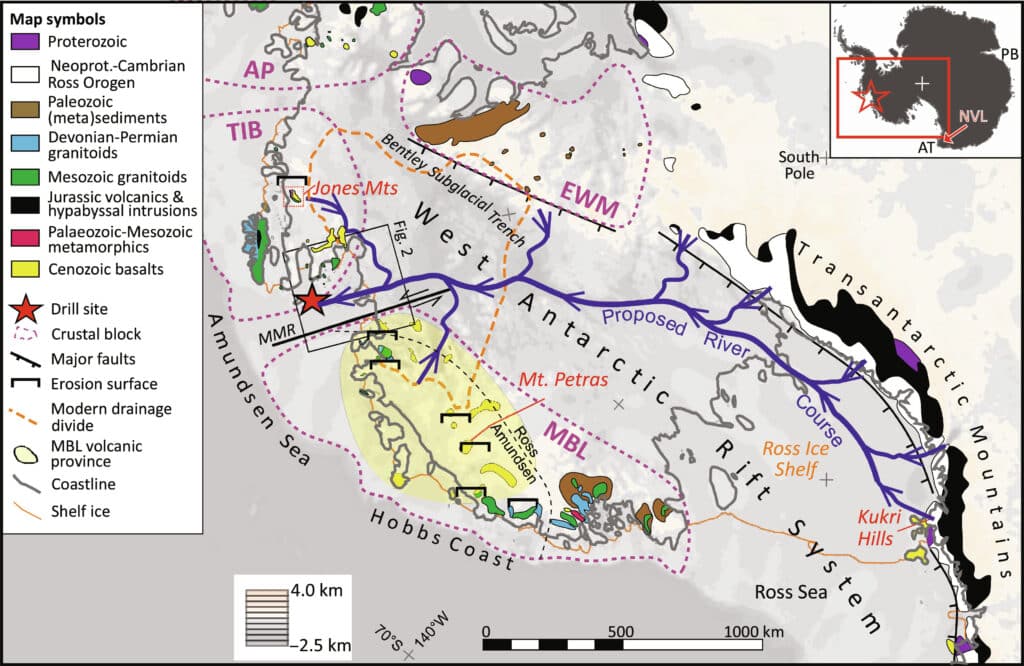

Les forages de l’équipe ont été effectués en 2017 lors d’une expédition à bord du brise-glace Polarstern. Ce dernier a traversé la partie méridionale du Chili puis a navigué à travers le passage de Drake avant de parvenir au niveau de la partie occidentale de l’Antarctique, dans la baie d’Amundsen. Les séquences sédimentaires les plus méridionales et les plus anciennes ont été ciblées pour les opérations de forage allant jusqu’à 30 mètres sous le fond marin.

Pour analyser les échantillons, les chercheurs ont utilisé des techniques de datation basées sur la température et les isotopes contenus dans les minéraux lourds. La quantification des biomarqueurs lipidiques a aussi été utilisée pour extraire des informations supplémentaires sur les conditions de dépôts des sédiments. « Combinées, nos données permettent de reconstituer le paysage éocène de l’Antarctique occidental avant la glaciation permanente à grande échelle », ont-ils expliqué dans leur rapport.

Les analyses isotopiques ont montré que la partie inférieure des couches sédimentaires s’est formée au cours du Crétacé moyen, il y a environ 85 millions d’années. Cette strate contenait des spores et des pollens fossilisés typiques des forêts pluviales tempérées. La partie supérieure des sédiments contenait quant à elle du sable datant de l’Éocène moyen à tardif (il y a 30 à 40 millions d’années).

Les caractéristiques de la couche datant de l’Éocène étaient fortement similaires à celles de sédiments d’un delta de rivière. La quantification des marqueurs lipidiques a également révélé la présence de molécules que l’on trouve spécifiquement chez les cyanobactéries vivant en eau douce. Ces résultats suggèrent la présence d’un réseau fluvial qui se jette dans la baie d’Amundsen.

D’autre part, les analyses des chercheurs ont montré que la plupart des minéraux et fragments de roche contenus dans ces échantillons ne proviennent pas de l’Antarctique occidental, mais des montagnes transantarctiques situées à la limite de l’Antarctique oriental, à des milliers de kilomètres. Depuis la fin de l’Éocène, cette chaîne de montagnes s’est élevée pour diviser le continent en deux parties est et ouest. L’érosion de ces montagnes a produit de grandes quantités de débris que le fleuve aurait transportées sur une distance de 1500 kilomètres à travers le continent. Ces caractéristiques géologiques sont comparables à celles de grands systèmes fluviaux, tels que le Mississippi, le Rio Grande et le Rhin.

« L’existence d’un tel système fluvial transcontinental montre que, contrairement à aujourd’hui, de grandes parties de l’Antarctique occidental devaient se trouver au-dessus du niveau de la mer sous forme de vastes plaines côtières », expliquent les experts dans un communiqué de l’Institut Alfred Wegener. En raison de la faible topographie, l’Antarctique occidental aurait encore été libre de glace à la fin de l’Éocène, tandis que les régions montagneuses de l’Antarctique oriental commençaient déjà à être recouvertes.

En prochaine étape, l’équipe prévoit d’analyser des échantillons sédimentaires plus récents, datant notamment de la transition Oligocène-Miocène (il y a 23 millions d’années). Cela permettra d’améliorer la précision des modèles de la période de glaciation et de prédiction de l’évolution du changement climatique.