La perte accélérée du pergélisol pourrait non seulement perturber l’équilibre climatique mondial, mais augmente également le risque de libérer d’anciens agents pathogènes auxquels notre organisme n’a jamais été confronté. Ces microorganismes, surnommés à juste titre « virus zombies » (pour les virus), pourraient provoquer de nouvelles pandémies d’une ampleur potentiellement catastrophique. Quelles sont les probabilités que ce scénario se produise ? Sommes-nous préparés à ce type de catastrophe ?

Principales sections de l’article :

-

- Des gènes d’antibiorésistance détectés chez des bactéries anciennes

- Un risque réel d’épidémie de « virus zombies » ?

- Estimation du potentiel d’extinction des espèces modernes

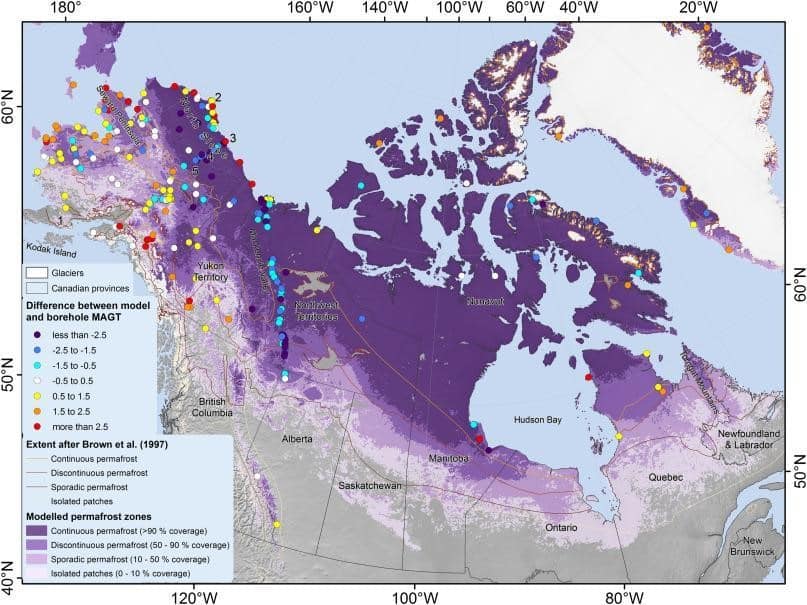

Malgré les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique augmente à un rythme accéléré, menaçant d’effondrement les systèmes terrestres. Parmi ces systèmes, le pergélisol (couvrant 20 % de la surface de la planète) est probablement l’un des plus menacés (à court ou moyen terme), les températures moyennes des régions polaires augmentant plus rapidement que celles des régions tempérées.

La fonte du pergélisol est directement liée à l’augmentation de la température du sol. Entre 2007 et 2016, les températures du pergélisol arctique et antarctique ont augmenté de presque 2 °C depuis la fin des années 1970. Les modèles climatiques prédisent une perte progressive de 0,3 à 3,4 millions de km² par °C d’augmentation de température de l’air. Cela équivaudrait à une réduction moyenne et annuelle de 10 à 40 % par °C.

En 2019, les limites sud du pergélisol en Arctique avaient déjà reculé de 30 à 80 kilomètres. Et même si le réchauffement était préservé bien en dessous de 2 °C par rapport à la moyenne préindustrielle, près de 25 % du pergélisol proche de la surface (3-4 mètres de profondeur) serait perdu d’ici 2100. Parmi les impacts directs les plus visibles figurent l’érosion des falaises et la destruction des infrastructures, telles que les routes et les habitations.

Cependant, les impacts à long terme seraient bien plus graves, notamment en raison de la libération de méthane et d’autres gaz à effet de serre qui y sont emprisonnés depuis des milliers d’années. Une étude suggère que le pergélisol pourrait contenir deux fois plus de carbone que ce qui est actuellement contenu dans l’atmosphère. Sa libération par la fonte du pergélisol provoquerait une boucle de rétroaction accentuant davantage le réchauffement et la perte de surfaces gelées.

D’autre part, le dégel du pergélisol pourrait provoquer la propagation d’anciens microorganismes (bactéries, archées, champignons, virus, …) isolés de la surface de la Terre depuis près de deux millions d’années. Le retour de l’eau liquide et des températures au-dessus du point de congélation peuvent induire la réactivation métabolique d’organismes préservés dans la glace — d’où l’appellation « virus zombies » (pour les virus).

Les chercheurs estiment qu’environ quatre sextillions de microorganismes peuvent être libérés chaque année par la fonte des glaces. Une fois libérés, ceux pathogènes pourraient provoquer des pandémies d’une ampleur que nous n’avons peut-être jamais connue. De plus, les conséquences ne s’étendraient pas uniquement à la santé humaine, mais également à celle des écosystèmes. « Nos résultats suggèrent que cette menace imprévisible, jusqu’à présent confinée à la science-fiction, pourrait devenir un puissant moteur de changement écologique », expliquent en référence à une étude sur le sujet, Corey J.A. Bradshaw et Giovanni Strona, professeur d’écologie mondiale et responsable thématique des modèles à l’Université Flinders et ancien professeur en science des données écologiques à l’Université d’Helsinki respectivement, dans un article paru dans The Conversation. Strona est actuellement également chercheur principal au Centre commun de recherche de la Commission européenne.

Des gènes d’antibiorésistance détectés chez des bactéries anciennes

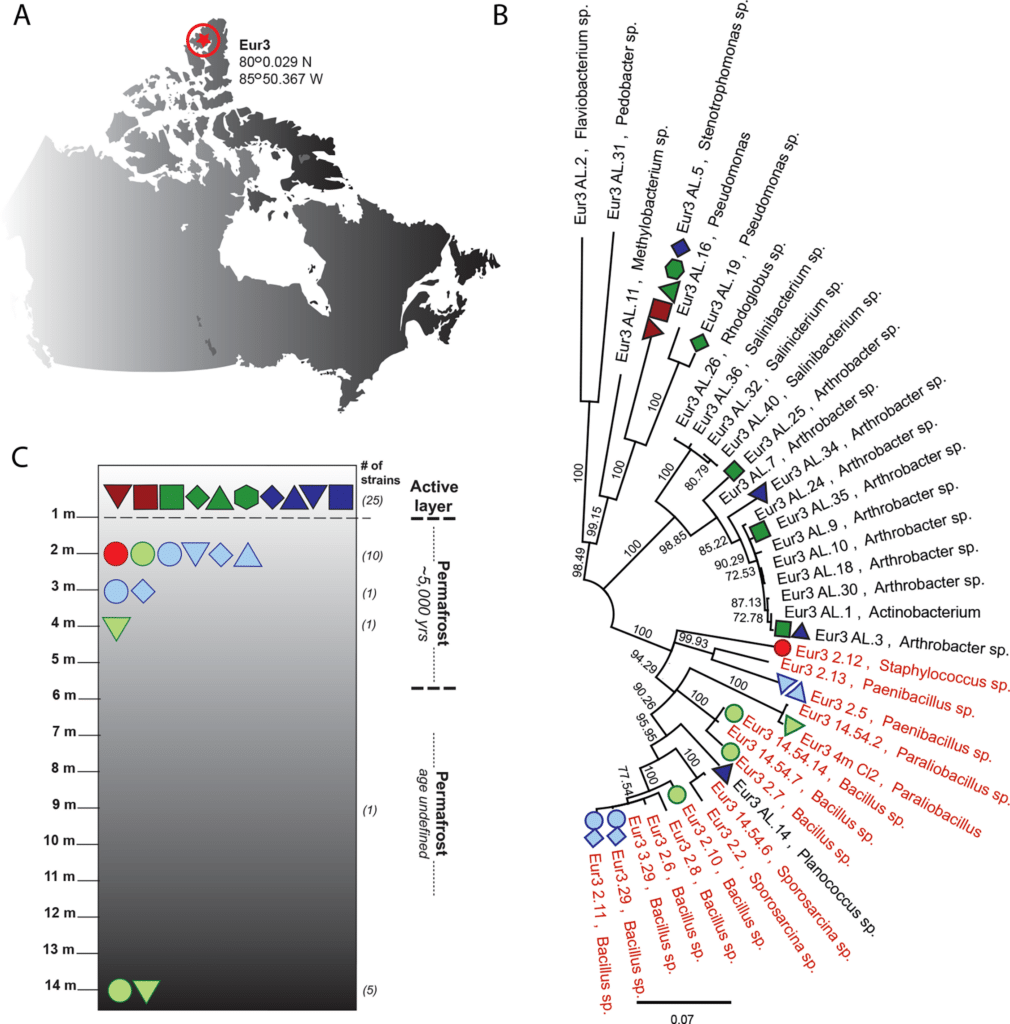

Le dégel ou l’exposition à l’air libre de couches profondes de pergélisol peut libérer des agents pathogènes encore inconnus de la science, provenant de sols datant de l’Holocène au Pléistocène tardif (il y a environ 120 000 ans). De nombreuses études font état de la présence d’une grande diversité de bactéries dans le pergélisol ancien, dont une grande proportion métaboliquement active. Les populations exhumées incluent des souches apparentées aux agents pathogènes actuels, tels qu’Acinetobacter, Bacillus anthracis et Brucella.

Les récentes résurgences d’épidémies d’anthrax seraient attribuées à des souches de Bacillus anthracis provenant de cimetières et d’anciennes carcasses d’animaux préservés dans le pergélisol arctique. Les premières épidémies d’anthrax affectant les rennes de la région remontent à 1848. Les humains avaient à leur tour été infectés en consommant de la viande contaminée. Un été exceptionnellement chaud en 2016 aurait à nouveau libéré la bactérie du pergélisol, ce qui a, au cours de la même année, entraîné la mort de 2 350 rennes et infecté des dizaines de personnes.

Toutefois, d’autres chercheurs ont réfuté cette hypothèse et avancent que les récentes épidémies d’anthrax ne sont pas nécessairement dues à la fonte du pergélisol, mais plutôt à la baisse du taux de vaccination de la population locale et à la surpopulation de rennes. D’autre part, même si les épidémies ont des conséquences sur la population locale, il serait peu probable que cela puisse déclencher une pandémie.

D’un autre côté, une étude a montré la présence de gènes de résistance aux antibiotiques modernes chez des bactéries prélevées dans le permafrost arctique. Parmi ces antibiotiques figurent par exemple les aminoglycosides, les β-lactamines, les tétracyclines et l’amikacine. Cela suggère que les gènes d’antibiorésistances étaient déjà présents et diversifiés avant même l’utilisation des antimicrobiens par l’Homme. Cette diversité précoce aurait contribué à l’évolution des réservoirs naturels de gènes de résistance, selon les auteurs de la recherche, car ces gènes peuvent facilement se propager d’une bactérie à une autre.

Cependant, les biomes actuels sont déjà fortement colonisés par une multitude d’organismes résistants aux antibiotiques. « Il est donc peu probable que les bactéries résistantes aux antimicrobiens libérées du pergélisol contribuent grandement à l’abondance déjà importante de gènes de résistance aux antimicrobiens dans notre environnement », estime Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université East Anglia, dans un autre article de The Conversation.

D’autre part, l’étude concernant l’antibiorésistance des bactéries prélevées dans le permafrost arctique indique que bien que présents et abondants, les gènes conféreraient des niveaux de résistance inférieurs à ceux des souches bactériennes plus récentes. Des chercheurs estiment en outre qu’une éventuelle épidémie causée par ces bactéries pourrait être relativement facile à contrôler avec les antibiotiques modernes, car ces derniers ciblent principalement des organites cellulaires (comme les ribosomes) et des voies métaboliques (comme la transcription protéinique) conservés au cours de l’évolution de tous les phylums bactériens.

Un risque réel d’épidémie de « virus zombies »

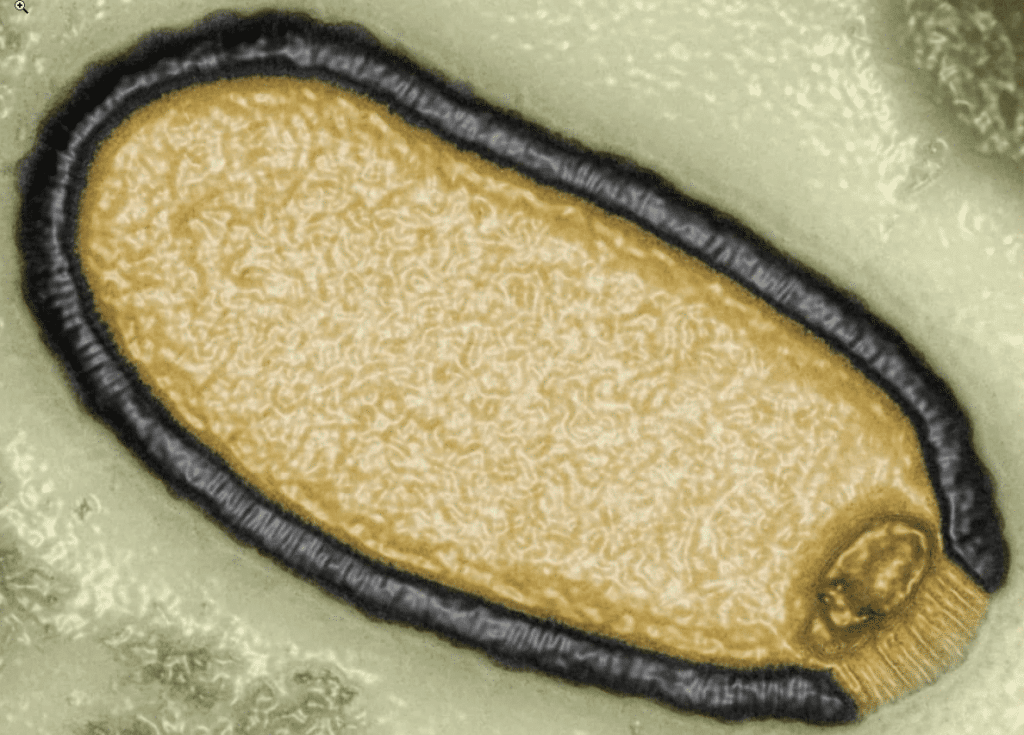

Les virus zombies pourraient cependant amener les impacts de la fonte du pergélisol à un autre niveau. « Il est difficile de parler de danger de manière quantitative ou éclairée, mais il existe un consensus général sur le fait que les virus pourraient constituer une menace plus importante pour la santé mondiale », indique Strona dans un e-mail à Trust My Science. Les chercheurs s’inquiètent notamment de leur capacité élevée à s’adapter et à provoquer des pandémies. Parmi ceux réanimés figure par exemple Pithovirus sibericum, prélevé dans une couche de pergélisol sibérien vieux de 30 000 ans. Le plus récent à avoir été ressuscité date de 27 000 ans, tandis que le plus ancien — exotiquement nommé Pandoravirus yedoma — date d’environ 48 500 ans. Après leur réveil, ces virus présentaient des fonctions métaboliques normales et étaient toujours capables de se répliquer.

Cependant, il s’agit principalement de mégavirus, des virus qui ont la particularité de n’infecter que des amibes ou d’autres organismes procaryotes, en se faisant passer pour les bactéries dont ceux-ci se nourrissent. Il s’agit en effet de virus à ADN structurellement très éloignés de ceux infectant les mammifères. « Il ne semble donc pas que les virus cultivés à partir d’échantillons de pergélisol constituent une menace pour la santé publique », affirme Hunter. Une étude a cependant suggéré une implication de l’Acanthamoeba polyphaga mimivirus, un mégavirus infectant normalement les amibes, dans la pneumonie chez l’Homme. Toutefois, il n’a pas été prouvé si cette capacité est commune à tous les mégavirus.

D’un autre côté, « cela ne signifie pas que d’autres virus, actuellement gelés dans le pergélisol, ne pourraient pas déclencher de maladies chez l’homme », précise Jean-Michel Claverie, généticien à l’Université d’Aix-Marseille, au Guardian. En effet, la fonte du pergélisol pourrait aussi provoquer la libération de virus à haut risque provenant de corps humains contaminés.

En examinant des échantillons prélevés dans l’ancien pergélisol sibérien, Claverie et ses collègues ont par exemple détecté des traces génomiques de poxvirus (le virus de la variole) et d’herpèsvirus (responsable de l’herpès). D’autres chercheurs ont aussi détecté des traces de variole sur une momie sibérienne de 300 ans. Cependant, il n’y a pas eu d’étude de suivi visant à déterminer si les virus pouvaient être réanimés, probablement pour des raisons de sécurité. Faisant près de 60 millions de victimes au 18e siècle, la variole est la seule infection virale humaine à avoir été éradiquée à l’échelle mondiale et sa réintroduction, en particulier dans les régions enclavées, pourrait être catastrophique.

Des chercheurs ont également exhumé des corps de personnes décédées de la grippe espagnole, conservés depuis 1918 dans les pergélisols d’Alaska et du Svalbard, en Norvège. D’autres virus très contagieux tels que d’autres formes de virus de la grippe ou de la polio pourraient aussi être conservés dans d’anciens corps. D’après Marion Koopmans, virologue au Centre médical Érasme de Rotterdam, « nous ne savons pas quels virus se trouvent dans le permafrost, mais je pense qu’il existe un risque réel qu’il y en ait un capable de déclencher une épidémie – par exemple une forme ancienne de polio. Nous devons partir du principe qu’une telle chose pourrait se produire ». Le fait que nous n’avons peut-être jamais été contact avec certains de ces virus constitue également un risque non négligeable.

À noter par ailleurs que le risque le plus immédiat n’est pas directement attribué à la fonte du pergélisol. La perte de la banquise et des glaciers arctiques pourrait augmenter l’activité économique de régions auparavant enclavées. L’installation de nouvelles infrastructures et les opérations minières pourraient entamer le peu de pergélisol qu’il reste et libérer de grandes quantités de pathogènes plus rapidement que prévu. Les mineurs et les ouvriers seraient donc les premiers exposés à ce type de risque.

Nos systèmes de santé ne sont très probablement pas préparés à ce type de catastrophe, des défaillances évidentes ayant été révélées au grand jour lors de la pandémie de COVID-19. Afin d’anticiper au mieux les risques, des réseaux de surveillance pour détecter les premiers cas d’infection aux virus zombies ou autres pathogènes anciens, sont en développement. « Ce qui pourrait être fait serait d’intensifier la surveillance et la classification des micro-organismes libérés par la fonte des glaces et du pergélisol et de les recouper avec la liste des agents pathogènes dangereux pour anticiper les menaces potentielles », suggère Strona en réponse à nos questions. Strona nous a d’ailleurs transmis un document de l’OMS identifiant l’ensemble des pathogènes qui pourraient potentiellement être à l’origine de la prochaine pandémie, afin d’améliorer la résilience de nos systèmes de santé. Des installations de quarantaine ainsi qu’une expertise médicale spécialisée sont également prévues, selon Claverie.

Un facteur potentiel d’extinction des espèces modernes

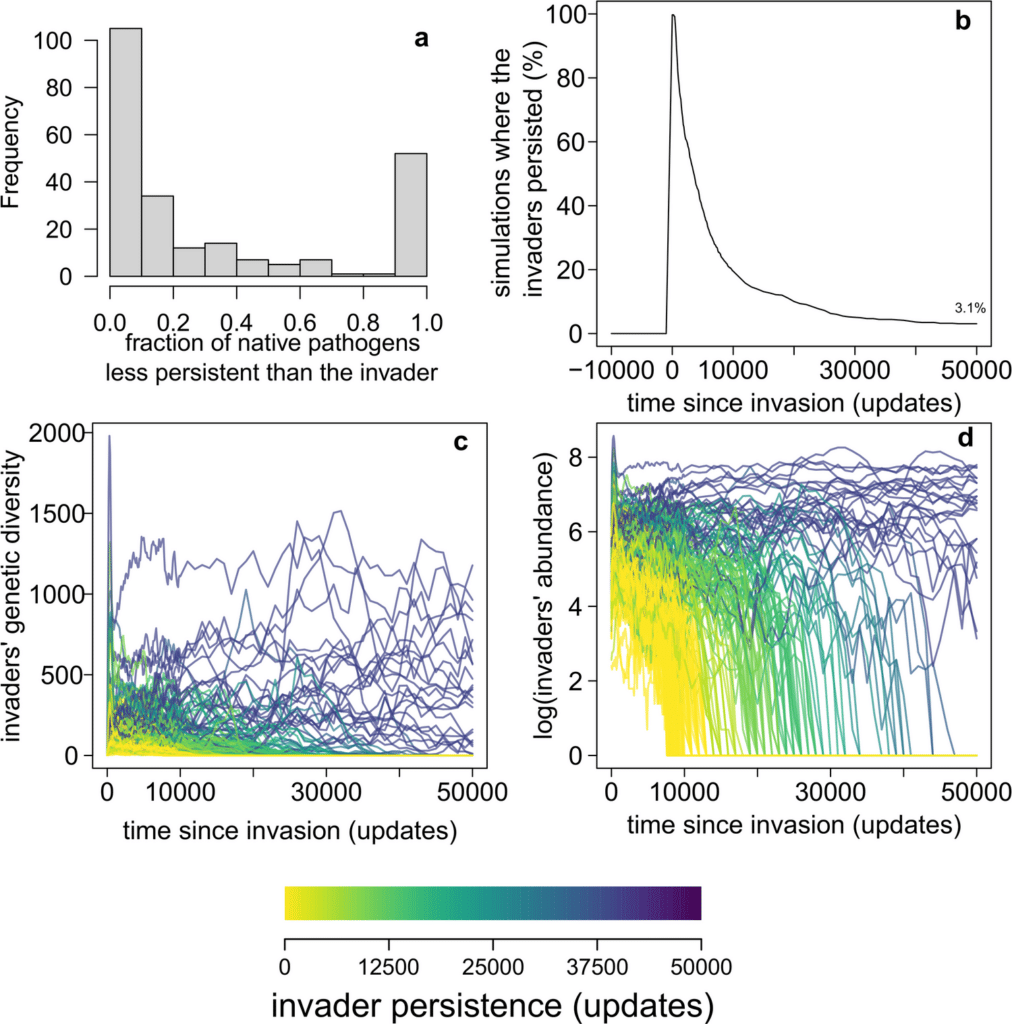

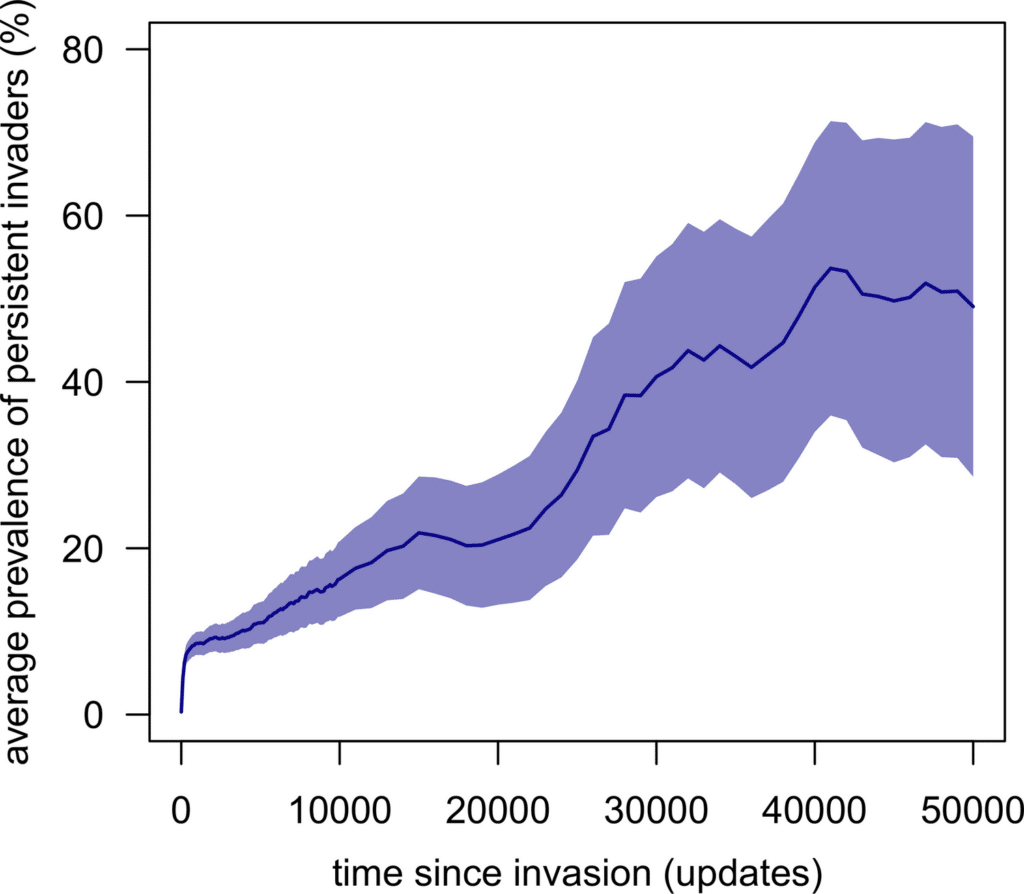

La libération d’anciens pathogènes provenant du permafrost ne constitue pas uniquement un risque de santé publique, mais également pour les écosystèmes modernes, dont la survie de tous les êtres vivants de la planète, y compris l’être humain, dépend. Une récente étude menée par Bradshaw et Strona a exploré cet aspect en modélisant la propagation d’un ancien pathogène dans les communautés biologiques modernes. Les chercheurs ont évalué les impacts de ce pathogène sur la diversité de bactéries hôtes modernes.

L’organisme ressuscité a évolué et survécu dans la plupart des cas. Dans environ 3,1 % des cas, le pathogène est devenu dominant dans son nouvel environnement et était susceptible de provoquer une perte de diversité de ses hôtes modernes. Dans le pire des scénarios, l’invasion a réduit la population de sa communauté hôte de 32 %. Bien que ces chiffres semblent a priori faibles, il faut garder à l’esprit qu’ils représentent le risque provoqué par la libération d’un seul pathogène sur un seul type de communauté d’hôtes. « Même si ces événements étaient rares dans nos simulations, compte tenu de la quantité de micro-organismes libérés dans l’environnement par la fonte des glaciers et du pergélisol, nous avons conclu que, dans le monde réel, les impacts sur les écosystèmes pourraient être non négligeables », nous explique Strona.

D’autre part, une récente étude concernant un grand ensemble d’anciennes espèces virales prélevées dans un glacier, a révélé qu’elles possèdent une plus grande diversité pendant les périodes de réchauffement climatique. Cela suggère que leur évolution et leur potentiel infectieux sont profondément influencés par les changements climatiques. Cette adaptation climatique influencerait également la capacité de leurs hôtes à survivre ou s’adapter aux conditions environnementales changeantes, car les virus s’approprient les gènes de leurs hôtes afin de manipuler leur métabolisme.

« Nous mettons en lumière une autre source potentielle d’extinction d’espèces à l’ère moderne, une source que même nos modèles d’extinction les plus pessimistes n’incluent pas », estiment Bradshaw et Strona. Toutefois, les experts précisent qu’une extinction humaine est peu probable, du moins à cours terme et sans événement cosmologique. « Ce qui devrait nous préoccuper (dans le contexte du changement climatique) c’est la qualité de vie, l’équité et la durabilité mondiales, éviter l’effondrement des sociétés et des systèmes naturels, etc. », conclut Strona.