Les incendies de forêts qui ont ravagé le Canada en 2023 seraient associés à près de 70 000 décès prématurés dans le monde, selon une étude inédite. Alors que le Canada et l’Amérique du Nord ont été directement exposés à la pollution atmosphérique liée aux incendies, la fumée s’est propagée jusqu’en Europe, en Afrique du Nord et en Asie, entraînant une exposition chronique qui aurait contribué à des dizaines de milliers de décès.

Les impacts des incendies de forêt ne se limitent pas uniquement à la perte de la végétation et à la dégradation du sol, mais s’étendent également au cycle du carbone, à l’équilibre de l’écosystème, à la qualité de l’air et, par extension, à la santé publique. Les particules fines PM2,5 (de 2,5 micromètres de diamètre ou moins) contenues dans la fumée des incendies peuvent, par exemple, être inhalées profondément par les poumons et sont suffisamment petites pour pénétrer la circulation sanguine.

À court terme, ces particules peuvent provoquer une irritation des yeux et des voies respiratoires, une bronchite ou des crises d’asthme. L’exposition chronique peut en revanche affecter le système cardiovasculaire et augmenter les risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Des études ont montré que l’exposition à la fumée est aussi associée à des troubles de la mémoire et de l’apprentissage, et augmente, sur le long terme, le risque de démence.

Des feux de forêt dévastateurs ont ravagé le Canada entre mai et septembre 2023, entraînant une perte de 15 millions d’hectares de surface forestière, soit près de 4 % de la superficie forestière totale du pays et plus de sept fois la moyenne annuelle de la superficie brûlée entre 1983 et 2022. Cette surface dépasse même celle d’un petit pays comme l’Angleterre.

Les panaches de fumée ont jauni le ciel canadien et nord-américain pendant des semaines, déclenchant des alertes sanitaires sur la qualité de l’air dans toute la région. Mais l’ampleur des incendies fut telle que la fumée a traversé l’Atlantique pour atteindre l’Europe, l’Afrique du Nord et même une partie de l’Asie. Des pics de pollution au PM2,5 et une dégradation sensible de la qualité de l’air ont été observés à des milliers de kilomètres des foyers.

Cependant, bien que les impacts de l’exposition aux PM2,5 soient relativement bien étudiés, les effets spécifiques des feux de forêt extrêmes sur la qualité de l’air et la santé humaine demeurent sous-explorés à l’échelle transfrontalière. Une récente étude codirigée par l’Université Tsinghua, à Pékin, révèle que les conséquences des incendies canadiens de 2023 sont bien plus étendues qu’on ne l’imaginait et concernent des dizaines de milliers de personnes à l’échelle intercontinentale.

« Alors que nous nous attendions à des impacts importants des incendies records de 2023 au Canada, l’ampleur de l’exposition de la population et les mortalités attribuables qui en découlent sont plus élevées que prévu », explique à l’AFP Qiang Zhang, professeur de chimie atmosphérique à l’Université Tsinghua de Pékin, qui a dirigé l’étude. « Ces résultats soulignent que ces incendies extrêmes ne sont plus seulement un problème environnemental régional, mais un problème de santé publique mondial », insiste-t-il.

354 millions de personnes exposées à des niveaux de pollution non sécuritaires

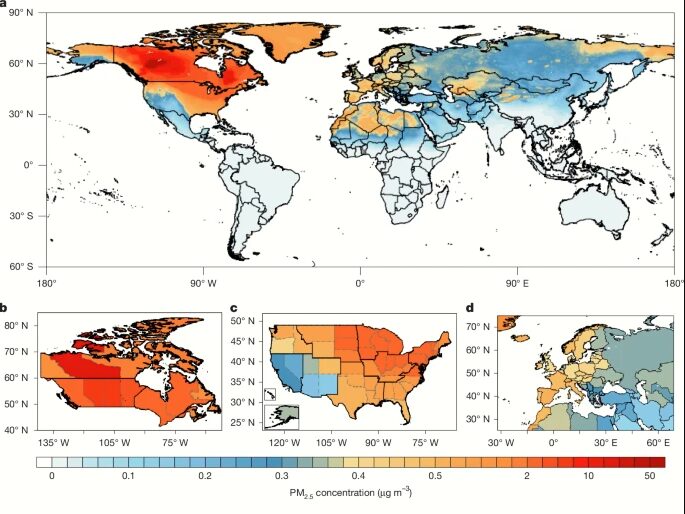

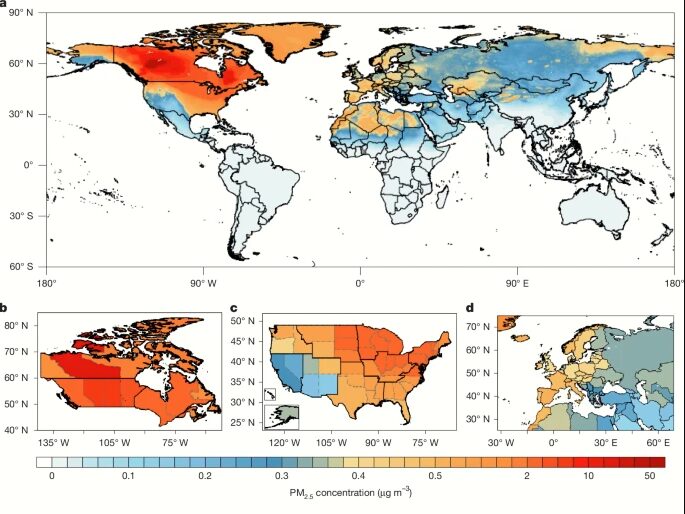

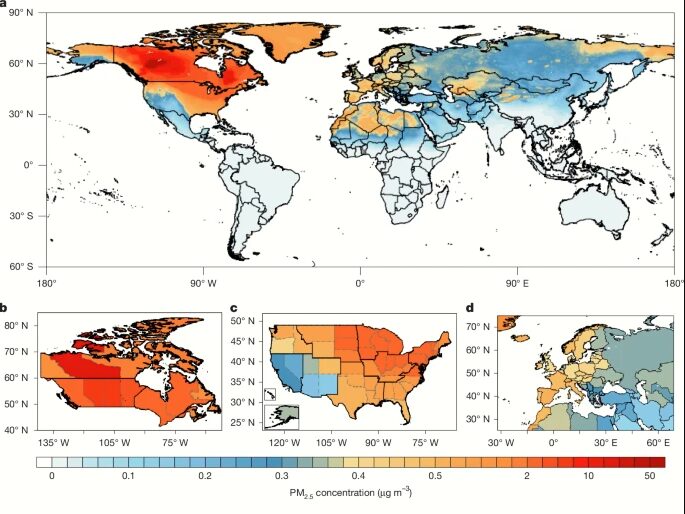

Pour analyser les impacts des incendies de 2023 au Canada, l’équipe de Zhang a modélisé la propagation de la fumée autour du globe à partir d’observations satellites. Les résultats des simulations ont ensuite été croisés avec les données mondiales sur les concentrations de PM2,5. Les chercheurs ont eu recours à l’apprentissage automatique pour évaluer la part de PM2,5 imputable aux incendies. Des modèles épidémiologiques ont ensuite permis d’estimer le nombre de décès liés aux particules émises, en fonction du nombre de personnes exposées.

Les résultats – publiés dans la revue Nature – indiquent que les incendies de 2023 au Canada sont responsables de 13 % des émissions mondiales de PM2,5 dues aux feux de forêt cette année-là. Près de 354 millions de personnes aux États-Unis et au Canada ont été exposées à des niveaux de PM2,5 supérieurs à la limite de sécurité fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit 5 microgrammes par mètre cube. En Europe, les concentrations de PM2,5 attribuées spécifiquement aux incendies atteignaient 0,41 microgramme par mètre cube.

Les expositions aiguës au PM2,5 seraient liées à environ 5 400 décès prématurés aux États-Unis et au Canada, tandis que les expositions chroniques sont associées à 41 900 décès en Amérique du Nord et 22 400 en Europe. Dans l’étude, l’exposition aiguë est définie comme une exposition de courte durée, lors de laquelle les niveaux quotidiens de PM2,5 dépassent les recommandations de l’OMS. L’exposition chronique, elle, se déploie sur le long terme et accroît les risques de décès liés aux maladies respiratoires et cardiovasculaires, comme mentionné plus haut.

Des événements qui auront tendance à devenir plus fréquents

L’étude comporte toutefois des limites, puisqu’il s’agit de la première estimation du genre et qu’aucune référence antérieure n’existe concernant les impacts sanitaires des incendies de forêt à l’échelle intercontinentale. De plus, les modèles informatiques utilisés n’ont pas pris en compte les effets spécifiques des différents polluants présents dans la fumée.

Les auteurs de l’étude soulignent qu’il faudra mener davantage de recherches pour explorer ces dimensions, d’autant que de tels événements devraient devenir plus fréquents et plus intenses à mesure que le climat se réchauffe. « De tels épisodes se produiront plus souvent avec le changement climatique, et la difficulté réside dans la précision des estimations de leurs conséquences », explique à Live Science Emily Fischer, de l’Université d’État du Colorado, qui n’a pas participé à l’étude. « Mais ce ne serait que la partie émergée de l’iceberg », ajoute-t-elle.

En attendant des réponses plus précises, la chercheuse recommande de renforcer les systèmes de surveillance des incendies et d’améliorer la sensibilisation du public aux dangers liés à la fumée. Elle rappelle par exemple que, même si la fumée ne dégage plus d’odeur après environ une heure dans l’air, elle reste dangereuse. Des mesures d’atténuation, comme le port du masque à l’extérieur les jours d’incendie ou l’installation de systèmes de filtration d’air dans les bâtiments, peuvent également s’avérer utiles.