La mégatempête Eddie, survenue en décembre 2024 dans le Pacifique, a généré des vagues d’une hauteur telle qu’elles étaient visibles depuis l’espace, selon de nouvelles données satellitaires. Atteignant jusqu’à 35 mètres, selon les estimations, elles ont donné naissance à des houles puissantes qui ont presque bouclé un tour complet du globe. Ces mesures offrent des indices précieux sur la manière dont les événements météorologiques extrêmes influencent les vastes étendues océaniques.

Les vagues océaniques générées par le vent peuvent atteindre des puissances colossales lors des tempêtes. Le principal danger pour les zones côtières ne provient toutefois pas de l’événement lui-même, mais des houles de longue période, capables de transporter l’énergie des vagues sur des milliers de kilomètres, bien au-delà de la zone d’influence immédiate du phénomène.

Ces houles se propagent à travers les bassins océaniques et leurs caractéristiques — hauteur, période, puissance, etc. — fournissent des informations essentielles sur la taille et l’intensité des tempêtes qui les engendrent. Des mesures in situ existent depuis les années 1980, mais leur portée reste limitée : peu de balises enregistrent ces phénomènes, et les océanographes doivent recourir à des modèles, en particulier pour les tempêtes extrêmes qui ne surviennent qu’une fois tous les trente ans.

Ces modèles demeurent toutefois peu étayés par des observations directes, en particulier pour les vagues dépassant 16 mètres. Faute de mesures sur les phénomènes les plus extrêmes et de modèles plus précis — dans un contexte d’imprévisibilité accrue liée au changement climatique — une incertitude importante subsiste concernant les risques côtiers et la sécurité des infrastructures maritimes.

Pour combler ces lacunes, une équipe codirigée par le Laboratoire d’océanographie physique et spatiale et l’Agence spatiale européenne (ESA) a analysé les données relatives à la tempête Eddie. Identifiée, selon l’étude, comme la plus importante de la décennie en termes de hauteur moyenne des vagues, elle a généré des montées d’eau d’une hauteur inhabituelle.

« Nous analysons de nouvelles mesures de houle, fournies par la mission satellitaire Surface Water and Ocean Topography (SWOT), et nous les relions aux spectres de vagues dans les tempêtes extrêmes », indiquent les chercheurs dans leur étude publiée dans la revue PNAS.

Des houles se propageant jusqu’à 24 000 km

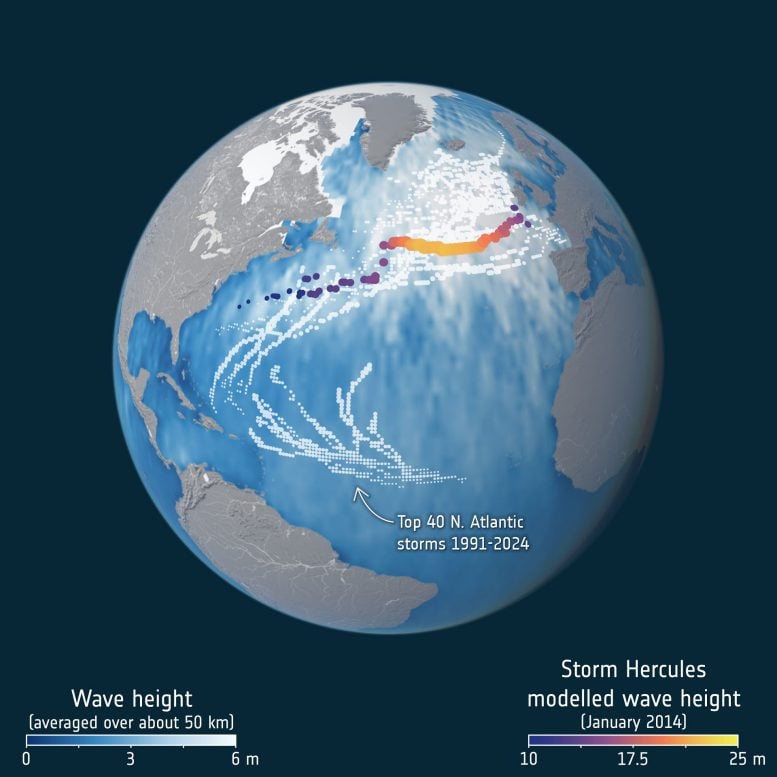

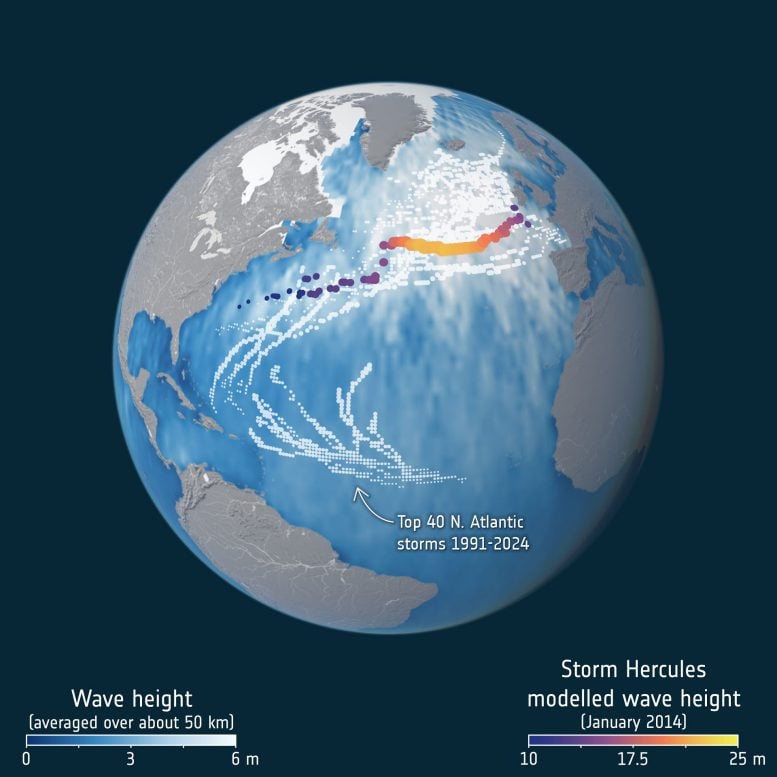

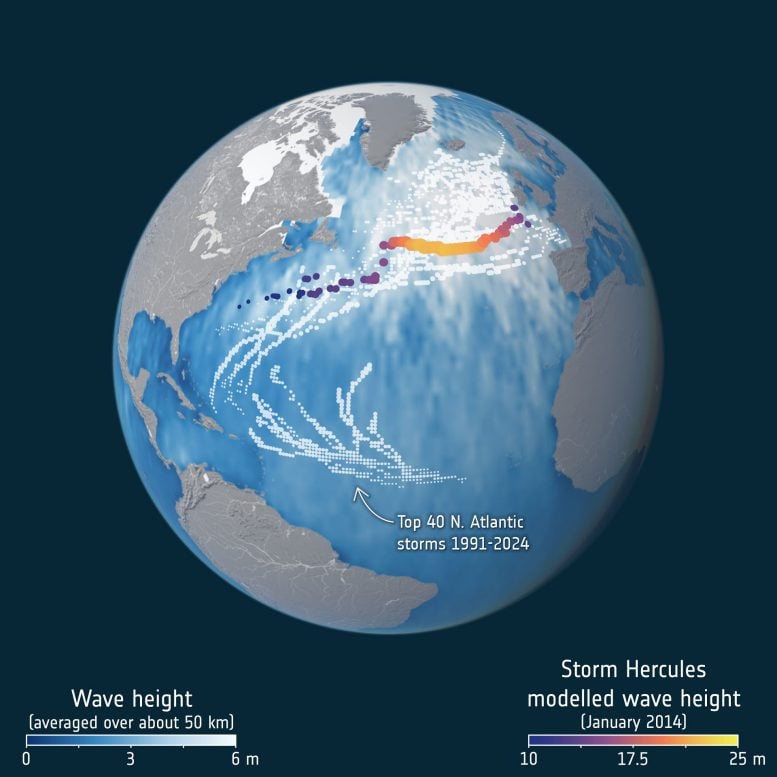

L’analyse combine les données de SWOT avec des archives remontant à 1991, issues du projet Sea State de l’Initiative sur le changement climatique (CCI) de l’ESA. L’ensemble inclut les relevés de plusieurs satellites, notamment SARAL, Jason-3, Copernicus Sentinel-3A et 3B, Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, CryoSat et CFOSAT.

Les observations satellitaires ont révélé que les vagues mesurées le 21 décembre 2024 atteignaient une hauteur moyenne de 19,7 mètres. Certaines vagues individuelles auraient dépassé les 35 mètres, selon les estimations indirectes. L’impact de la tempête s’est également étendu bien au-delà de sa zone d’action : les houles ont parcouru jusqu’à 24 000 kilomètres. Parties du Pacifique Nord, elles ont franchi le passage de Drake avant de rejoindre l’Atlantique tropical entre le 21 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 — un délai compatible avec de telles distances.

La puissance de ces houles a d’ailleurs conduit à l’organisation de deux prestigieuses compétitions de surf : l’Eddie Aikau Big Wave Invitational, à Waimea Bay (Hawaï), et celle de Mavericks, en Californie.

D’après les chercheurs, ces caractéristiques font de la tempête Eddie l’une des plus intenses des trente-quatre dernières années. La hauteur de ses vagues est notamment comparable, voire supérieure, à celle générée par la tempête Hercules de janvier 2014 dans l’Atlantique, qui a produit des vagues de 23 mètres de haut. Elle a causé d’importants dégâts, de la côte du Maroc jusqu’à l’Irlande.

Un ajustement des modèles d’énergie des vagues

Selon l’équipe, la nouvelle étude constitue la première validation observationnelle directe de modèles numériques dans des conditions extrêmes. Les données ont conduit à réviser les estimations de l’énergie des vagues. Si l’on savait que celles de très grande longueur d’onde transportent une énergie considérable capable de traverser des bassins entiers, les résultats montrent que les modèles antérieurs décrivaient mal la manière dont cette énergie se propage.

Plutôt que d’être répartie sur de longues distances, la majorité de l’énergie semble concentrée dans les vagues dominantes de la tempête. L’analogie avancée par les auteurs évoque un boxeur qui concentre sa force dans quelques coups très puissants, plutôt que de la disperser dans une série de frappes plus faibles.

« Notre prochaine étape consiste à relier ces résultats au changement climatique. Nous allons le vérifier à l’aide de modélisations », explique Fabrice Ardhuin, auteur principal et chercheur au Laboratoire d’océanographie physique et spatiale et à l’université de Brest, cité par SciTechDaily. « Nous sommes désormais capables de suivre l’évolution de l’intensité des tempêtes au fil du temps », ajoute-t-il.

Les chercheurs soulignent que le réchauffement climatique pourrait contribuer à l’apparition de ces tempêtes et de telles vagues extrêmes, sans en être l’unique cause. La topographie et les caractéristiques des fonds marins peuvent également influencer la forme des vagues. Mais la rareté de ces phénomènes limite pour l’heure la possibilité de conclusions définitives.