Les données de la sonde spatiale Magellan ont révélé de nouvelles traces d’activité volcanique sur Vénus. Alors que l’on pensait initialement que la planète était géologiquement inactive, des astronomes ont détecté des signes de coulée de lave provenant de deux volcans entrés en éruption dans les années 1990. Selon les astronomes, la fréquence et l’intensité des activités volcaniques suggèrent qu’elles pourraient être comparables à celles de la Terre.

Au tout début de leur formation, il y a plusieurs milliards d’années, la Terre et Vénus étaient recouvertes d’une quantité équivalente d’eau. En effet, leurs atmosphères respectives se sont temporairement dissipées puis reconstituées par le biais des gaz produits par l’activité volcanique et les bombardements de roches et de matière provenant du disque protoplanétaire. Cependant, bien que de taille comparable, la Terre a conservé son eau liquide et est devenue habitable, tandis que Vénus a perdu la quasi-totalité de son eau.

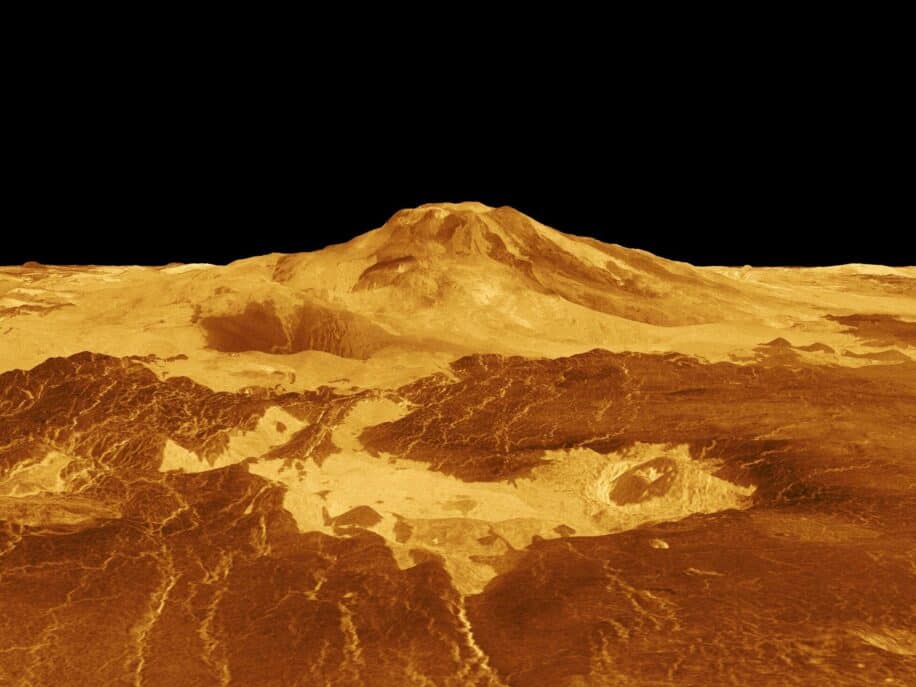

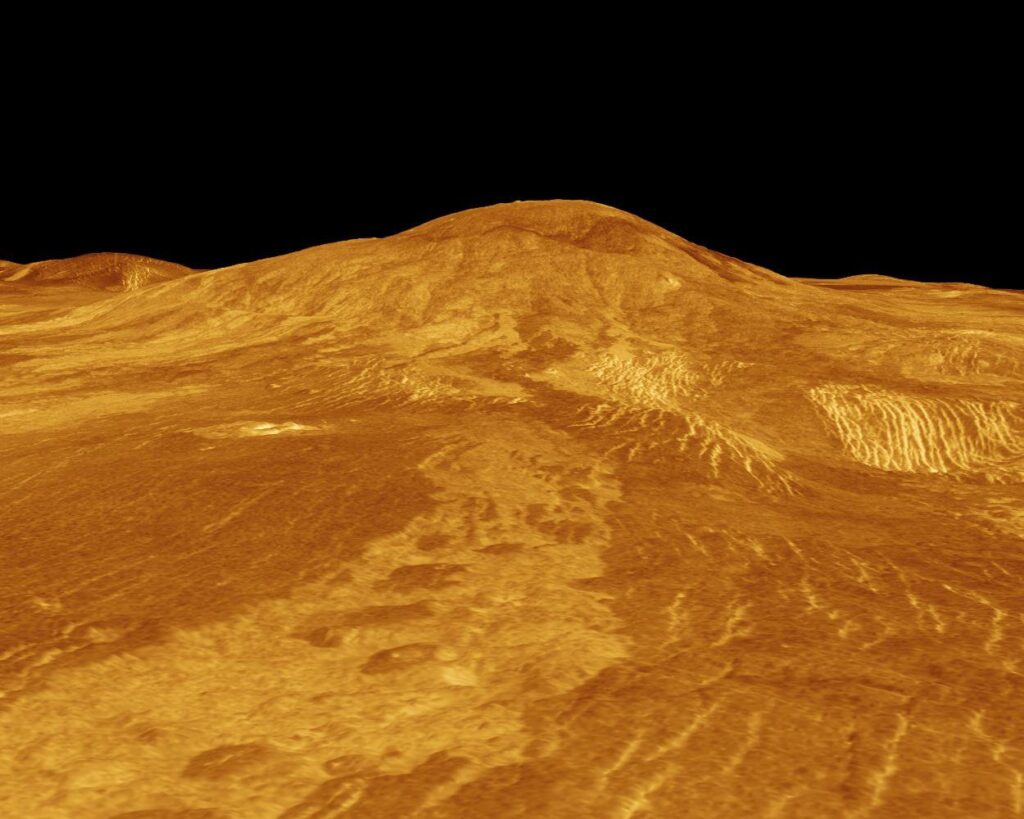

D’un autre côté, les astronomes pensaient que Vénus était géologiquement inerte depuis des millions d’années. Cependant, les données relevées par la sonde Magellan et analysées l’année dernière ont révélé des traces d’activité volcanique. Cartographiant 98 % de la surface de la planète entre 1990 et 1992, la sonde a capturé les images de Vénus les plus détaillées à ce jour.

La sonde a répertorié au total 85 000 volcans, dont quelques-uns a priori encore actifs, d’après la nouvelle étude de l’équipe de l’Université d’Annunzio à Pescara, en Italie. « En utilisant ces cartes comme guides, nos résultats montrent que Vénus pourrait être beaucoup plus active volcaniquement qu’on ne le pensait auparavant », explique dans un communiqué de la NASA, Davide Sulcanese, qui a dirigé l’étude, publiée dans la revue Nature Astronomy. Pour la deuxième fois, des preuves d’activité volcanique sur la planète ont été mises au jour.

L’analyse de cette activité pourrait améliorer considérablement notre compréhension de l’évolution de la planète et répondre à la question de savoir pourquoi elle est devenue inhabitable, contrairement à la Terre.

Un volcanisme comparable à celui de la Terre

Pour effectuer leur analyse, les chercheurs de la nouvelle étude ont sélectionné les données du premier et du troisième cycle de cartographie de Magellan. Les angles de vision de ces deux cycles sont notamment plus similaires que ceux du deuxième cycle. De plus, étant donné que les cartes analysées ne possèdent qu’une résolution de 75 mètres, les activités géologiques doivent être suffisamment importantes pour être détectées.

Les deux sites étudiés par l’équipe sont le volcan Sif Mons dans la région d’Eistla et la partie occidentale de Niobe Planitia, qui présente de nombreuses caractéristiques volcaniques. Afin de détecter les changements dans la topologie des sites, la sonde s’appuie sur un système de radar à rétrodiffusion. Ce dernier envoie des ondes radio à travers la couche nuageuse de la planète qui sont réfléchies après avoir atteint sa surface. Ces signaux réfléchis révèlent ainsi des informations concernant le relief et les matériaux présents au niveau des zones à cartographier.

Les chercheurs ont constaté que les signaux du radar augmentaient lorsque la sonde a effectué des cycles de passage ultérieurs au-dessus des sites. Cela suggère la présence de nouvelles formations rocheuses. Très probablement de la lave solidifiée, selon les experts. En d’autres termes, une activité volcanique a eu lieu au cours des deux ans de cartographie de Magellan, ce qui suggère une fréquence d’activité plutôt élevée.

Toutefois, il est également possible que les changements de relief détectés soient des micro-dunes ou autres effets atmosphériques détectés par le radar. Afin de confirmer leur hypothèse de lave volcanique, l’équipe a alors analysé les données altimétriques (les hauteurs de surface) de Magellan pour déterminer la pente de la topographie et localiser les obstacles autour desquels la lave pourrait couler.

« Nous interprétons ces signaux comme des flux le long de pentes ou de plaines volcaniques qui peuvent dévier autour d’obstacles tels que des volcans boucliers comme un fluide », explique le co-auteur de l’étude Marco Mastrogiuseppe, de l’Université Sapienza. « Après avoir exclu d’autres possibilités, nous avons confirmé qu’il s’agit de nouvelles coulées de lave », indique-t-il.

« En analysant les coulées de lave que nous avons observées à deux endroits de la planète, nous avons découvert que l’activité volcanique sur Vénus pourrait être comparable à celle de la Terre », a ajouté son collègue, Sulcanese. Les chercheurs ont notamment constaté que les coulées faisaient entre 3 et 20 mètres d’épaisseur. Celles produites par l’éruption du volcan Sif Mons s’étendent sur environ 30 kilomètres carrés, soit de quoi remplir au moins 36 000 piscines olympiques. En revanche, celle de Niobe Planitia a produit environ 45 kilomètres carrés de lave, soit l’équivalent de 54 000 piscines olympiques. À titre de comparaison, l’éruption du Mauna Loa à Hawaï en 2022 (le plus grand volcan actif sur Terre), a produit une coulée de lave pouvant remplir environ 100 000 piscines olympiques.

Ces résultats suggèrent la présence d’une activité géologique jusqu’ici insoupçonnée sur la planète, qui pourra être explorée plus avant à l’aide de la prochaine mission VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) de la NASA, prévue pour la prochaine décennie. Le nouvel instrument disposera d’un radar à synthèse d’ouverture de pointe pour créer des cartographies 3D offrant une bien meilleure résolution que Magellan.

« Ces découvertes de l’activité volcanique récente sur Vénus par nos collègues internationaux fournissent des preuves irréfutables du type de région que nous devrions cibler avec VERITAS lorsqu’il arrivera sur Vénus », conclut Suzanne Smrekar, chercheuse principale du projet VERITAS.