Un groupe de chimistes a créé un nouveau composé destiné aux fusées, libérant 150 % d’énergie en plus que l’aluminium utilisé dans les carburants conventionnels, pour un volume équivalent. Sa composition à base de bore lui confère une instabilité structurelle permettant d’accumuler de l’énergie à chaque jonction moléculaire et de la libérer lors de l’allumage. Le composé pourrait ainsi offrir un gain d’espace notable pour les charges utiles des missions spatiales.

Malgré les progrès constants des technologies de propulsion, le stockage du carburant demeure, depuis des décennies, un facteur limitant des missions spatiales. Le carburant occupe en effet une place considérable et représente une part importante de la masse totale de la fusée. Cette contrainte réduit la charge utile transportable et, par conséquent, la distance franchissable.

Dans le cas de la Falcon Heavy de SpaceX, par exemple, près de 411 tonnes sont consacrées aux ergols des propulseurs, contre seulement environ 64 tonnes pour la charge utile en orbite terrestre basse. Le développement de carburants plus performants permettrait donc de libérer un espace précieux pour les approvisionnements essentiels à la mission.

C’est dans cette perspective qu’une équipe de l’Université d’Albany, à New York, a mis au point un composé à haute énergie, susceptible d’améliorer significativement l’efficacité des carburants. « À bord des fusées, l’espace est précieux », explique dans un article de blog Michael Yeung, professeur adjoint de chimie, dont le laboratoire a dirigé les travaux. « Chaque centimètre doit être compacté efficacement et tout doit être aussi léger que possible. Créer un carburant plus efficace grâce à notre nouveau composé permettrait de réduire l’espace nécessaire au stockage, libérant ainsi de la place pour les équipements, notamment les instruments de recherche. Dans certaines missions, cela pourrait aussi se traduire par davantage de capacité pour rapporter des échantillons », ajoute-t-il.

Un élément aux promesses énergétiques remarquables

Les carburants à base de bore ont été largement étudiés au cours des dernières décennies, en raison de leur enthalpie de combustion — la quantité d’énergie libérée lorsqu’une mole de la substance est complètement brûlée dans l’oxygène — supérieure à celle des hydrocarbures liquides. Cela s’explique par leur fort potentiel de combustion, combiné à la faible masse du bore.

Le bore possède par ailleurs une densité énergétique volumique de 136,4 kJ/cm3, contre 30,7 à 36,6 kJ/cm3 pour les hydrocarbures usuels. Ce profil en fait un candidat idéal pour les carburants de propulseurs. Des travaux antérieurs ont tenté de combiner le bore avec des métaux, dans l’espoir que ceux-ci participent au processus de combustion.

Le diborure de manganèse (MnB2) a ainsi retenu l’attention en raison de propriétés atypiques susceptibles d’en faire un composé à haute énergie. « Il existe un consensus parmi les chimistes selon lequel les composés à base de bore devraient présenter des propriétés inhabituelles, les amenant à se comporter différemment de tous les autres composés connus », observe Alan Chen, professeur associé de chimie et co-auteur de l’étude, publiée dans le Journal of the American Chemical Society.

La recherche était toutefois freinée depuis longtemps par l’impossibilité de synthétiser ce composé. « En observant les éléments du tableau périodique, nous soupçonnions que le diborure de manganèse serait structurellement asymétrique et instable — des facteurs qui le rendraient très énergétique. Mais, jusqu’à récemment, il nous était impossible de le vérifier, faute de pouvoir le fabriquer », explique Joseph Doane, doctorant à l’Université d’Albany et premier auteur de l’étude.

Une structure comparable à un ressort en tension

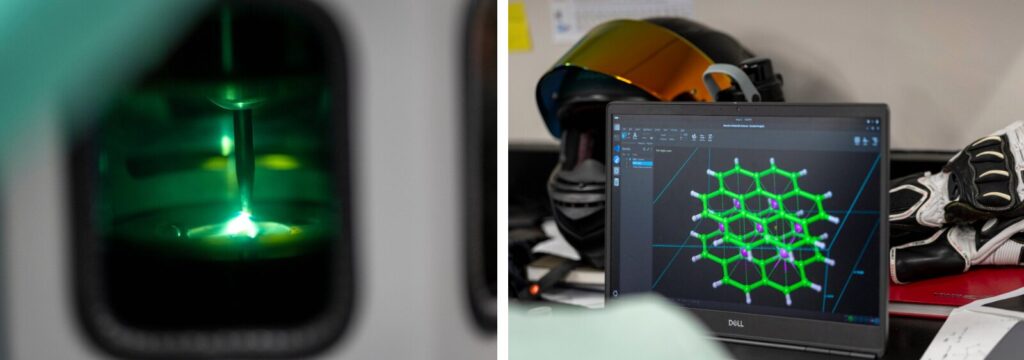

Son potentiel énergétique réside dans sa structure. Les modélisations informatiques de Doane et de ses collègues montrent qu’une fois combinés, deux atomes de bore et un atome de manganèse forment une structure compacte, semblable à un ressort hélicoïdal. Cette déformation permettrait une accumulation d’énergie, ensuite libérée par des réactions de combustion.

« Notre modèle du diborure de manganèse ressemble à une coupe transversale d’un sandwich glacé, où les biscuits extérieurs sont constitués d’une structure en treillis formée d’hexagones imbriqués », décrit Gregory John, également doctorant et co-auteur de l’étude. Ces hexagones, légèrement inclinés, ne sont pas parfaitement symétriques : une caractéristique qui traduit indirectement la quantité d’énergie stockée dans le composé.

Pour en saisir le fonctionnement, une autre analogie est celle du trampoline : lorsqu’il est plat, il n’emmagasine aucune énergie. Mais si un poids s’y dépose, la toile s’étire, stockant de l’énergie, qu’elle restitue ensuite. Le MnB2 libère son énergie de façon comparable lorsqu’il entre en combustion.

Un procédé de synthèse sous températures extrêmes

Pour obtenir du MnB2, les chercheurs ont dû recourir à des températures extrêmes grâce à un dispositif appelé « arc melter ». Dans un premier temps, des poudres de manganèse et de bore ont été compressées pour former une pastille. Après avoir été placée à l’intérieur d’une enceinte en verre renforcée, cette pastille a été soumise à un courant électrique, porté à 3 000 °C. Une fois fusionné, le matériau résultant est rapidement refroidi afin de figer sa structure.

Le composé ainsi obtenu génère 20 % d’énergie en plus que l’aluminium (utilisé dans les propulseurs à poudre actuels) pour une masse équivalente, et 150 % d’énergie en plus pour un volume équivalent. Malgré cette densité énergétique élevée, il reste sûr à manipuler, puisqu’il ne s’enflamme qu’au contact d’un agent d’allumage, tel que le kérosène.

Au-delà des fusées, ses propriétés ouvrent aussi des perspectives pour la mise au point de convertisseurs catalytiques automobiles plus durables, ou comme catalyseur dans la décomposition des plastiques.

Vidéo de présentation de l’étude :