Avec l’essor de l’exploration spatiale, la question de la contamination interplanétaire s’est naturellement posée, et les scientifiques ainsi que les institutions ont dû se pencher sur le problème afin d’élaborer des protocoles permettant d’éviter tout risque. En effet, il n’est pas impossible qu’un engin spatial (sonde, vaisseau habité, etc) lancé depuis la Terre contamine biologiquement un autre corps céleste ou, au contraire, puisse introduire sur la Terre des éléments biologiques qui lui sont étrangers.

Actuellement, les questions de contamination interplanétaire font l’objet de recommandations prescrites à la fois par le Traité de l’Espace et à la fois par le COSPAR (Comité de Recherche sur l’Espace). De manière générale, elles ne concernent que la contamination biologique microbienne. La contamination non-biologique (régolite lunaire par exemple) est également abordée mais dans une moindre mesure.

Il en existe deux types : la contamination directe, qui consiste en la contamination d’un corps céleste par des organismes terrestres. Et la contamination indirecte (ou de retour), qui consiste en l’introduction d’organismes étrangers sur Terre au retour d’une mission spatiale robotisée ou habitée. Même s’il est peu probable que la contamination par des organismes multicellulaires puisse se produire, des prescriptions existent concernant certains éléments comme le lichen.

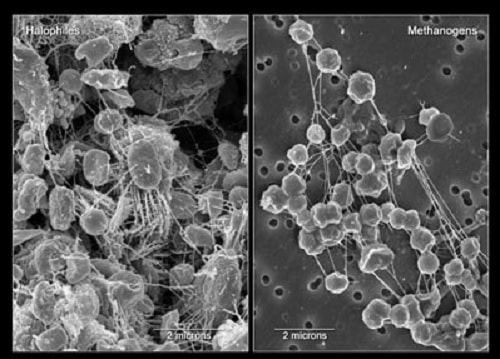

La question de la contamination interplanétaire se pose car même si aucune vie extraterrestre n’a encore été découverte, plusieurs endroits dans le Système solaire pourraient en abriter, tels que Mars, Encelade, Europe ou encore Titan. Il est notoire que certains organismes extrêmophiles peuvent résister à des conditions environnementales drastiques et pourraient ainsi aisément survivre à des voyages spatiaux, entraînant l’un ou l’autre des deux types de contamination.

Une contamination aux conséquences importantes

Un tel événement pourrait alors entraîner de graves conséquences. En effet, l’introduction de microorganismes terrestres sur un corps étranger fausserait dès lors toute tentative d’analyses scientifiques d’une vie potentielle. Car il deviendrait impossible aux chercheurs de savoir si ces organismes sont natifs ou non de la planète en question. En outre, les éléments chimiques produits par ces organismes terrestres brouilleraient la recherche de biosignatures d’une vie extraterrestre passée ou actuelle.

Dans la plupart des cas, les extrêmophiles et archées ne peuvent être cultivées en laboratoire à cause des conditions expérimentales nécessaires. Ces bactéries ne sont éventuellement connues que grâce à leur séquençage génétique et nombreuses sont celles qui n’ont jamais été séquencées. Il deviendrait alors difficile pour les scientifiques de distinguer l’ADN d’une bactérie extraterrestre avec celui d’une bactérie introduite depuis la Terre.

Le risque d’introduction d’espèces invasives est également à considérer, bien qu’il soit nettement moins probable. Il concerne principalement des organismes multicellulaires dont l’introduction involontaire reste peu envisageable. Toutefois, la conséquence pourrait être une compétition, voire une annihilation des espèces endémiques de la planète. Malgré tout, certains scientifiques estiment que ces espèces seraient dans tous les cas mieux adaptées que celles introduites, et que le danger serait dès lors minimal.

Limiter les risques de contamination interplanétaire : la décontamination

La contamination directe fait l’objet de règles internationales strictes. Tout objet spatial envoyé dans l’espace depuis la Terre doit obligatoirement être décontaminé selon plusieurs méthodes généralement appliquées simultanément : stérilisation thermique, stérilisation chimique, oxydation, irradiation et UV. Ces normes obligatoires ont été officialisées dès le début des années 1960, notamment avec les recommandations NMI-4-4-1, NASA Unmanned Spacecraft Decontamination Policy, adoptées en 1963.

Cependant, ces règles de décontamination ne sont pas universelles, elles font l’objet d’un traitement au cas par cas selon la destination envisagée. Par exemple, la planète Mercure ne fait l’objet d’aucune recommandation particulière, la possibilité d’une vie extraterrestre étant écartée du fait des conditions environnementales qui y règnent. Concernant la Lune, aucune stérilisation n’est également nécessaire, seule une documentation est obligatoire. Quant à Mars, tout objet envoyé (notamment les rovers) doit être strictement décontaminé.

Dans le cas de missions habitées, le processus est beaucoup plus complexe. Un humain ne peut être décontaminé de la même manière qu’un robot. Pourtant, le risque de contamination est bien plus important étant donné que les humains sont des hôtes naturels de nombreux types de microorganismes. Et ces derniers ne peuvent être éliminés car ils contribuent pour la plupart au bon fonctionnement de notre organisme (notamment le microbiome). Seul l’isolement et la quarantaine sont envisageables, mais difficiles à mettre en place.

L’exploration planétaire robotisée reste le meilleur moyen d’éviter tout risque de contamination. Un équipage humain peut rester en orbite afin de contrôler les robots d’exploration à la surface de la planète. Ainsi, la mission bénéficie de tous les avantages d’une exploration efficace tout en réduisant considérablement le risque d’introduction de microorganismes.

Les risques de contamination indirecte : le retour d’échantillons sur Terre

La planète Mars est la principale destination faisant actuellement l’objet de recommandations de la part de la communauté scientifique. Dans le cas d’une mission habitée ou d’une mission de prélèvement et de retour d’échantillons, si le risque de contamination indirecte est faible, il n’est cependant pas exclu. Bien que le retour d’échantillons martiens sur Terre ne soit pas encore à l’ordre du jour, il est considéré comme d’un grand intérêt scientifique par le rapport de l’European Space Foundation.

Si la NASA avait déjà établi des règles concernant la contamination indirecte lors du retour d’échantillons lunaires par la mission Apollo 11, celles-ci étaient relativement peu contraignantes, la possibilité d’une vie sur la Lune étant considérée comme extrêmement peu probable. Mais depuis, ces standards ont été mis à jour et ont été intégrés à un cadre réglementaire plus drastique.

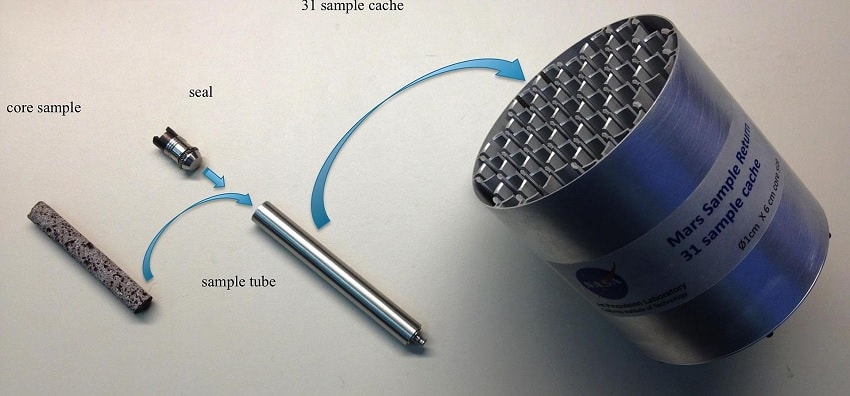

La première recommandation lors du retour d’échantillons est de briser la chaîne de contact entre le conteneur d’échantillons et la planète source. Le conteneur pourrait être hermétiquement fermé et introduit dans un conteneur plus large dans le vide spatial, avant le retour sur Terre. En outre, le conteneur d’échantillons devrait être correctement développé (structure, alliage, etc) dans le but de résister à un crash sur Terre si le parachute de la capsule venait à dysfonctionner.

Sur le même sujet : Protocoles post-détection : comment gérer le premier contact avec une civilisation extraterrestre ?

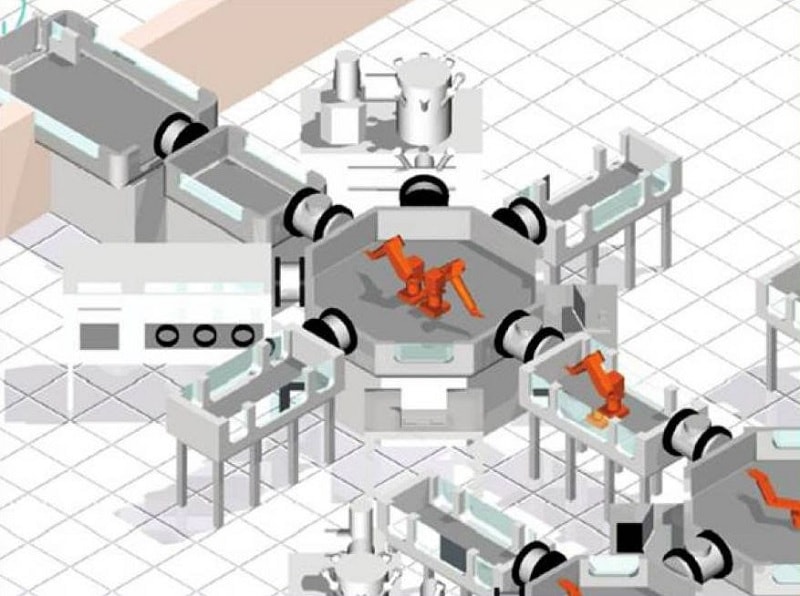

La seconde recommandation est la création par chaque pays organisant ce genre de mission d’au moins un laboratoire de type P4 (pathogène 4) ; c’est-à-dire les laboratoires prévus pour la manipulation et l’étude de microorganismes pathogènes extrêmement virulents, pour lesquels aucun vaccin ou traitement efficace n’existe. C’est par exemple le cas du laboratoire P4 français Jean Mérieux, situé dans la ville de Lyon, qui manipule des virus comme ébola, le virus de Lassa ou de Marburg, et des agents bactériens comme la variole ou la peste.

Un tel laboratoire devrait être spécialement prévu pour contenir des organismes encore inconnus sur Terre. Pour cela, des règles strictes de construction sont prévues. Considérant que la taille de microorganismes extraterrestres est imprévisible, un système de filtration piégeant toute particule d’au moins 0.01 µm est obligatoire.

Cette taille est préconisée afin de pouvoir piéger les agents de transfert génétique (GTAs) qui sont des segments d’ADN que certaines bactéries s’échangent entre elles dans le cas des transferts de gènes horizontaux. En outre, un tel diamètre de filtration permet également de piéger les ultramicrobactéries, dont la taille est généralement inférieure à 0.3 µm.

Pour finir, une salle blanche possédant tous les paramètres de pression, renouvellement de l’air et stérilisation doit être prévue. Des sas successifs de décontamination doivent être présents à chaque entrée des salles d’analyse, ainsi que des accès sécurisés à double validation (empreintes biométriques, scanners rétiniens, etc). Dans le cas du laboratoire Mars Sample Return Receiving Facility (MSRRF) envisagé par la NASA pour le retour d’échantillons martiens, une durée de construction de 7 à 10 ans est estimée.

Étudier les échantillons in situ pour limiter les risques de contamination : la télérobotique

De nombreux exobiologistes proposent d’étudier et d’analyser les échantillons prélevés directement à la surface de la planète, plutôt que d’envisager des missions de retour coûteuses, complexes à mettre en place et risquées en termes de contamination. Pour ce faire, ils préconisent de doter les rovers d’instruments d’analyse bien plus sensibles et perfectionnés, permettant d’étudier les roches, le sol et les potentielles biosignatures.

Ces missions robotisées in situ pourraient être conduites depuis l’orbite de la planète par un équipage humain. Lors de l’Exploration Telerobotics Symposium de 2012, de nombreux experts se sont accordés sur les énormes avantages de la télémanipulation d’échantillons. La télérobotique permet l’analyse d’échantillons directement à la surface de la planète tout en bénéficiant des connaissances scientifiques de l’équipage en orbite, et tout en neutralisant les temps de latence entre les robots et les humains.