Les anciennes cités mayas se seraient rapidement développées avant d’être désertées, lorsque les avantages de la vie urbaine n’ont plus compensé ses coûts, selon une récente étude. Ces exodes seraient liés à de multiples facteurs – qualité de vie, tensions sociales, ou conflits –, des raisons relativement communes aux fluctuations démographiques dans les centres urbains, y compris les plus modernes, remettant en question certaines hypothèses traditionnelles.

Alors que la quasi-totalité de la population mondiale vivait en zones rurales il y a à peine 6000 ans, plus de 57 % réside aujourd’hui dans des villes. Cette transition vers l’urbanisation constitue l’un des tournants majeurs de l’histoire humaine. La construction et l’essor des premières agglomérations continuent toutefois de nourrir les débats parmi les chercheurs.

Ces villes anciennes présentent en effet un paradoxe. Les métropoles modernes attirent les populations rurales grâce aux progrès technologiques et à l’efficacité des services. Les premières cités, elles, ne bénéficiaient pas encore de tels atouts : elles étaient essentiellement habitées par des populations agricoles. Or, une société en expansion devrait théoriquement avoir besoin d’une agriculture extensive, incitant à la dispersion plutôt qu’au regroupement.

Par ailleurs, des communautés agricoles concentrées dans un même espace urbain sont davantage exposées aux maladies transmissibles et aux tensions sociales liées à la concurrence pour les terres et les ressources. En somme, la vie urbaine présentait des coûts élevés. Pourtant, malgré ces inconvénients, les agriculteurs ont tout de même choisi de se rassembler dans les villes.

Les raisons de ce paradoxe font l’objet d’un débat de longue date. Dans une étude récemment publiée dans la revue PNAS, des archéologues de l’Université de Californie à Santa Barbara ont cherché à y répondre en analysant les fluctuations démographiques des anciennes cités mayas.

« Pour résoudre ce paradoxe, nous nous appuyons sur des modèles simples issus de l’écologie des populations afin de proposer une théorie unifiée expliquant pourquoi les sociétés agraires s’agglutineraient en villes », écrivent les auteurs.

Des villes désertées pour de meilleures conditions à la campagne ?

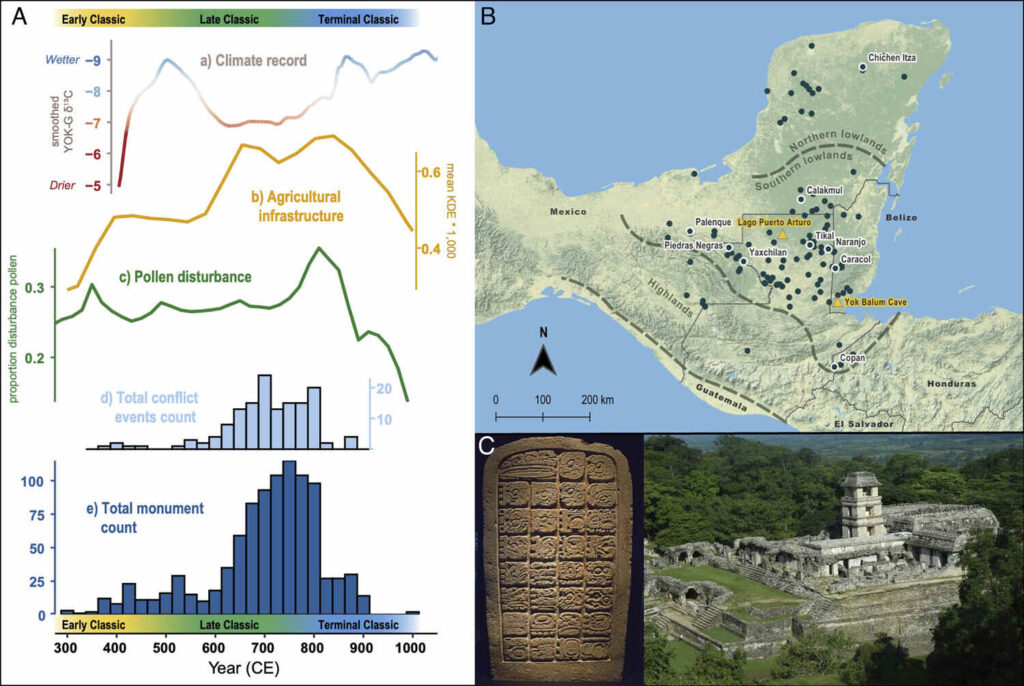

Les chercheurs ont envisagé trois principales hypothèses pour expliquer cette concentration urbaine : des chocs climatiques dans des environnements instables, la nécessité de se protéger des conflits intergroupes et les économies d’échelle liées aux investissements collectifs. « Nous proposons ici que des modèles simples issus de l’écologie des populations puissent intégrer les théories existantes sur le développement des premières villes », précisent-ils.

« Notre objectif n’est pas de définir des trajectoires démographiques rigides, mais de souligner la flexibilité de ces modèles pour appréhender différentes formes et échelles d’agrégation des populations », ajoutent-ils encore. L’équipe s’est particulièrement intéressée aux facteurs climatiques, notamment la sécheresse, souvent évoquée comme un élément déterminant du déclin des cités mayas classiques.

Pour ce faire, les chercheurs ont mobilisé des données paléoclimatologiques, paléoécologiques, démographiques et historiques récemment synthétisées, provenant des basses terres mayas de la période classique (entre les années 250 et 1000 de notre ère). Des données archéologiques sur l’évolution de la taille des populations, les conflits et les investissements dans les infrastructures agricoles ont été compilées depuis 2012.

« Nous avons également tiré parti des avancées majeures en matière de modélisation informatique, qui nous ont permis d’examiner les relations entre ces ensembles de données d’une manière qui n’était pas possible auparavant », explique, dans un article de blog, Douglas Kennett, archéologue à l’Université de Californie à Santa Barbara et coauteur de l’étude.

Les analyses suggèrent qu’en s’installant dans les villes, les populations ont cherché à atténuer les effets des chocs climatiques et de la montée des tensions sociales, en construisant des infrastructures agricoles et des institutions de défense commune, même si cela réduisait leur autonomie individuelle. « Ces facteurs ont favorisé la coévolution de l’urbanisme, des inégalités systémiques et des relations clientélistes dans les villes », souligne l’expert.

Cependant, les avantages de la vie urbaine auraient fini par s’amenuiser, tandis que les conditions de vie en milieu rural se sont améliorées. Au final, les perturbations socioécologiques persistantes dans les villes auraient conduit les populations à déserter les centres urbains pour rechercher de meilleures conditions de vie à la campagne.

« Ma plus grande surprise a été de constater que l’abandon des villes s’est produit dans un contexte climatique favorable », note Kennett. « Nous avons longtemps pensé que le déclin des cités mayas classiques résultait d’une longue période de sécheresse. Il s’avère que l’histoire est bien plus complexe et intéressante », ajoute-t-il. Selon les chercheurs, ces résultats pourraient éclairer la compréhension des processus d’urbanisation, aussi bien dans le passé que pour l’avenir.