Alors que l’ectogenèse relevait jusqu’à il y a peu de la science-fiction, l’utérus artificiel est en passe de devenir la technologie la plus avancée en matière de soins intensifs néonataux et de procréation assistée. De récents progrès laissent notamment entendre une application humaine dès les prochaines décennies. Cependant, malgré les avantages promus, l’idée ne manque pas de susciter la controverse, et non sans raison. Quels en sont les enjeux et les implications pour l’avenir de la natalité humaine ? Que deviendra notre conception de la parentalité une fois cette technologie disponible ? Pour répondre à ces questions, nous avons demandé l’avis de plusieurs experts du domaine.

Selon l’OMS, il y a près de 14 millions de naissances prématurées (moins de 37 semaines de gestation) chaque année dans le monde, soit 1 bébé sur 10. La prématurité extrême (moins de 28 semaines) est la principale cause de mortalité infantile dans les pays développés, dont plus la moitié est attribuée à la paralysie cérébrale. Toutefois, la majorité des cas de prématurité surviennent dans les régions à faible revenu, telles que l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne. D’autre part, le taux de survie dépend du lieu de naissance. Si la mortalité à la naissance est de plus de 90 % dans les pays à faible revenu, le chiffre est de moins 5 % dans certains pays à revenu élevé.

D’un autre côté, les demandes en matière de procréation médicalement assistée (PMA) enregistrent une tendance croissante à travers le monde. La Fécondation In Vitro (FIV) à elle seule est désormais à l’origine de la naissance de 1 enfant sur 40. La majorité de ces demandes vient des États-Unis, avec 180 000 cycles de FIV par an. Une importante augmentation de la demande est également observée en Chine et en Inde.

Ensemble, ces deux difficultés majeures (naissances prématurées et difficultés à procréer) sont principalement dues à l’incapacité à soutenir la croissance et le développement d’un fœtus jusqu’à maturité. Les progrès en matière de soins intensifs néonataux permettent désormais une viabilité à 22-23 semaines de gestation. Cependant, la survie est dans ces cas de figure généralement accompagnée d’un taux élevé de séquelles à long terme liées à l’immaturité des organes, dont des maladies pulmonaires chroniques.

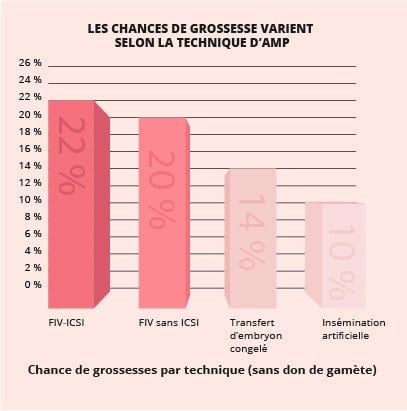

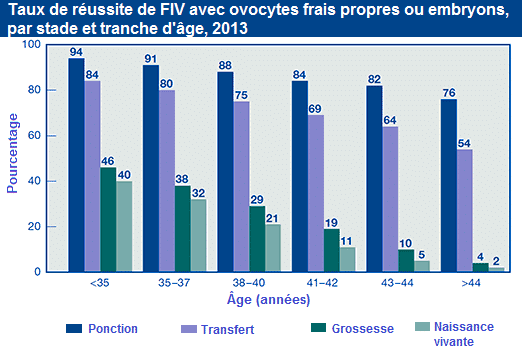

D’un autre côté, près d’un million de femmes dans le monde ne disposent pas d’utérus adéquats pour mener leur grossesse à terme. Bien que des alternatives de PMA permettent une quantité de naissances relativement élevée, de nombreuses limitations subsistent, telles que l’âge, la disponibilité des technologies, les juridictions du pays de résidence, la situation financière, la religion, etc. Les chances de réussite de l’implantation dépendent aussi de la technologie utilisée et de l’état physiologique général de la personne concernée.

Les technologies d’utérus artificiels pourraient résoudre ces deux problèmes. « Celles qui présentent des échecs d’implantation et des fausses couches récurrents, des hystérectomies pour un cancer et bien d’autres, pourraient tomber enceintes avec leurs propres gamètes et ne seraient plus condamnées à l’infertilité à cause d’un destin défavorable », a déclaré à Trust My Science Carlo Bulletti, professeur en technologies de PMA au Centre catholique pour la reproduction Extra Omnes (en Italie) et professeur adjoint au département d’obstétrique, de gynécologie et des sciences de la reproduction à Université Yale.

Dans cette vision, la gestation extracorporelle, ou ectogenèse, constitue un domaine de recherche très actif. Alors que les technologies d’utérus artificiel en développement concernent surtout l’ectogenèse partielle, elles ont pour objectif à terme de permettre une ectogenèse complète. Cependant, ces projets sont confrontés à des défis majeurs, non seulement techniques, mais aussi éthiques et juridiques. En effet, ce type de technologie pourrait bouleverser notre conception même de la natalité et de la parentalité. D’ailleurs, qu’est-ce que cela impliquerait pour l’avenir de la natalité et de la reproduction ainsi que des normes sociales qui y sont associées ?

Une application réelle d’ici 10 à 20 ans

Bien que le concept d’ectogenèse est imaginé et exploré depuis plus de 100 ans, « ce n’est qu’à la fin des années 2010 que la perspective d’une technologie d’utérus artificiel a transcendé le domaine de la science-fiction pour devenir réalité », ont écrit à Trust My Science le Dr Nicola Williams et le professeur Stephen Wilkinson, experts en éthique de la reproduction et en bioéthique (respectivement) à l’Université de Lancaster (en Angleterre).

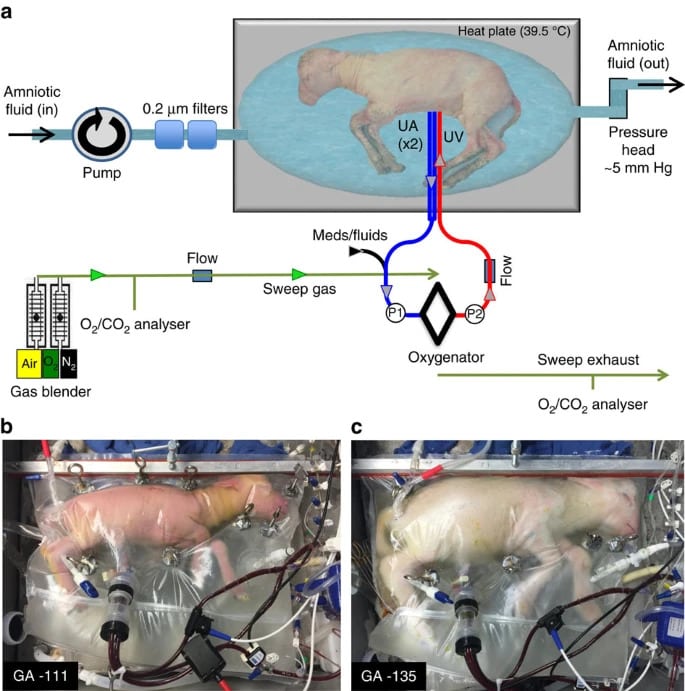

Parmi les avancées les plus remarquables en matière d’utérus artificiels figure le Biobag, un système extra-utérin testé avec succès sur des agneaux prématurés. Développé en 2017 par des chercheurs du Children’s Hospital of Philadelphia Research Institute, le dispositif comprenait trois principaux composants : un circuit artério-veineux sans pompe, un environnement fluide fermé avec échange de fluide continu et un dispositif exploitant une technique spéciale d’accès vasculaire ombilical.

En effet, les projets de placenta artificiels datent de plus de 50 ans, mais avaient jusqu’à présent un succès limité. Les principaux obstacles étaient l’insuffisance circulatoire progressive due aux limites des oxygénateurs et la septicémie fœtale due à l’utilisation d’incubateurs de fluides ouverts. Les incubateurs utilisés pour les agneaux étaient des poches hermétiques maintenant uniquement la perméabilité de la circulation fœtale. Les dispositifs ont permis de soutenir correctement leur développement jusqu’à 4 semaines, sans perturbation physiologique aiguë irréversible ni défaillance d’organe.

Parallèlement, des chercheurs de l’Université de Tōhoku (Japon) ont développé la plateforme EVE, un concept plus ou moins similaire ayant permis de soutenir le développement d’agneaux prématurés. Bien que de légères lésions cérébrales soient survenues en raison d’une défaillance technique, le développement pulmonaire s’est correctement déroulé pendant une semaine d’incubation.

Un peu plus tard, des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC) ont développé un prototype d’utérus artificiel entièrement automatisé. Le dispositif est composé d’un système contenant les fluides physiologiques dans lesquels les embryons sont immergés, jouxté d’un robot de surveillance alimenté par l’IA. Ce dernier surveille les constantes physiologiques et le développement de chaque embryon, en intervenant (en cas de besoin) sur les facteurs environnementaux (flux gazeux et d’éléments nutritifs). Le dispositif vise à résoudre les défis de natalité actuels de la Chine.

D’autre part, des chercheurs néerlandais ont travaillé sur le projet Perinatal Life Support (PLS), financé par l’Union européenne. Il s’agit d’un système d’utérus artificiel visant à soutenir les grands prématurés, en assurant un apport en oxygène et en nutriments par le biais d’un cordon ombilical et d’un placenta artificiels. Cet environnement proche du naturel permettrait aux organes de mûrir et de se développer de manière plus efficace qu’une couveuse conventionnelle.

Une application réelle à plus grande échelle de ces technologies serait envisageable « dans environ 10 à 20 ans, selon le nombre de chercheurs et de subventions disponibles », estime Bulletti en répondant à nos questions. Vitara Biomedical, le codéveloppeur du Biobag, a d’ailleurs affirmé que sa technologie est plus que prête à être testée sur des bébés humains. De plus, le premier pas vers des essais cliniques a été franchi, lorsque les conseillers de la Food and Drug Administration américaine (FDA) se sont réunis l’année dernière pour discuter de l’éthique du transfert de la recherche sur les utérus artificiels sur les animaux vers les humains.

D’ailleurs, bien que ce ne soit pas l’objectif final des recherches actuelles, en vue de leur vitesse de développement, les technologies d’utérus artificiels pourraient très probablement aboutir à une ectogenèse complète. « Si ces recherches s’avèrent fructueuses, les progrès technologiques pourraient éventuellement rendre possible le développement de technologies d’utérus artificiel permettant une ectogenèse complète », affirment Williams et Wilkinson à Trust My Science. Un avis concordant avec celui de Bulletti, qui nous écrit « qu’il existe des conceptions et des projets clairs pour le faire ».

Les grands obstacles socio-juridiques dus à la crainte du changement

Cependant, l’application de la technologie sur l’humain nécessite de résoudre d’importants défis juridiques et sociaux. Parmi les principaux obstacles à la recherche sur l’ectogenèse figure par exemple la législation actuelle dans la plupart des pays, qui, soit interdit complètement la recherche sur les embryons humains, soit interdit la culture d’embryons humains au-delà de 14 jours de maturation.

D’un autre côté, bien que des efforts soient mobilisés du côté des scientifiques dans le but « d’assouplir » ces législations ou d’en établir de nouvelles, ces changements pourraient ne pas bénéficier du soutien du grand public. En effet, « la difficulté est d’accepter ce changement radical du comportement humain en abandonnant l’idée romantique de l’utérus biologique », déclare Bulletti.

Il est en outre important de considérer que d’un point de vue évolutif, l’utérus artificiel est en rupture totale avec l’ensemble du comportement reproductif des humains et des mammifères en général. Alors que la maternité de substitution (par exemple par le biais de mères porteuses) a déjà, dans une certaine mesure, remis en question la conception conventionnelle de la maternité, l’ectogenèse pourrait bouleverser beaucoup plus profondément les normes sociales de longue date.

Au Royaume-Uni par exemple, la personne qui met l’enfant au monde (c’est-à-dire qui accouche) est la mère d’un point de vue légal — et ce indépendamment de sa génétique. Dans le cas des mères porteuses, la parentalité ne peut ainsi être transférée qu’après la naissance. Cependant, étant donné qu’il n’y aurait techniquement plus de « mère biologique » avec l’ectogenèse, qu’adviendrait-il de cette juridiction ? Par définition, une maternité biologique se produit lorsqu’une femme enceinte donne naissance (depuis son propre utérus) à un ovule fécondé.

Par ailleurs, ces inquiétudes proviendraient d’une forme de crainte du changement inhérente à toute révolution technologique. « Les changements épocaux donnent toujours lieu à des paradigmes contradictoires et souvent à une troisième médiation provisoire qui ne satisfait pas les deux paradigmes initiaux », nous explique Bulletti. « Cependant, l’histoire de l’évolution scientifique enseigne que le changement ne laisse aucune place à la conservation des paradigmes antérieurs ni à la restauration d’anciennes modalités qui se dissolvent avec le temps comme des rimes sous la pluie », ajoute-t-il.

Implications sur le statut de l’enfant et les politiques d’avortement

Le statut juridique ou moral des enfants nés d’un utérus artificiel pourrait être remis en question. En outre, comment ces enfants se sentiraient-ils par rapport à leur origine ? Risquent-ils de subir une forme d’exclusion de la part de la société ? Toutefois, « je ne pense pas que les bébés nés avec ces technologies diffèrent en quelque sorte des autres », estime Bulletti. Il est en effet important de considérer que depuis les années 1970, environ 4 % des nouveau-nés se développent naturellement ex utero à partir du 5e jour de fécondation. Selon l’expert, « l’avenir prolongera juste cette période tout au long de la grossesse ».

Selon Williams et Wilkinson, le statut moral des enfants ne devrait pas changer en fonction de leur lieu de naissance. « Ce qui change, en revanche, c’est la manière dont nous devons réagir à ce statut et trouver un équilibre entre les exigences qu’il peut nous imposer et celles qui nous sont imposées par le statut moral d’autrui », suggèrent les deux experts. Par exemple, en cas de grossesse naturelle, les intérêts de la mère doivent être pris en compte parallèlement à celui de l’enfant. Par contre, la sécurité de l’enfant est logiquement prioritaire en cas d’ectogenèse. « Il pourrait donc en résulter des différences entre les protections accordées aux fœtus à l’intérieur et à l’extérieur du corps humain », ont-ils expliqué.

L’utérus artificiel pourrait aussi avoir de sérieuses implications dans les politiques d’avortement. Le seuil d’IVG autorisé devra probablement être reconsidéré, étant donné que la technologie améliorerait considérablement la survie des fœtus et que dans de nombreux pays, la viabilité est habituellement utilisée comme seuil législatif pour l’autorisation de l’IVG. Par exemple, en Angleterre, l’avortement était autorisé jusqu’à 28 semaines de grossesse en 1967, puis a été ramené à 24 semaines en 1990, en partie en raison des avancées en matière de soins néonataux. « Si le développement de technologies d’utérus artificiel telles que le biobag et la plateforme EVE réduit de la même manière les conceptions médicales et sociales de la viabilité, il est possible que les limites d’âge du fœtus pour l’avortement soient abaissées », estime le duo de bioéthiciens.

Un risque de dérive vers l’eugénisme ?

Mis à part les préoccupations socio-juridiques, les technologies d’utérus artificiels présentent également des risques de dérives politiques et éthiques, telles qu’un contrôle gouvernemental inapproprié sur les naissances et l’eugénisme. À terme, ces technologies pourraient aisément permettre de sélectionner génétiquement les traits d’un enfant, dès les premiers stades de développement embryonnaire.

Les technologies d’édition génétique actuelles permettent d’ailleurs déjà ce type de manipulation, comme l’a prouvé le très controversé He Jiankui, le biophysicien chinois derrière les premiers bébés génétiquement modifiés au monde. L’ectogenèse pourrait faciliter ce genre de procédure en se passant complètement d’une mère porteuse.

De son côté, Bulletti est optimiste et assure que les technologies d’utérus artificiel ne risquent pas d’engendrer ce genre de dérives. « Évidemment, toute nouvelle technologie avant d’être adoptée chez l’Homme doit être expérimentée en plusieurs étapes en matière de sécurité et d’efficacité. Autrement, elle ne sera jamais adoptée », a-t-il affirmé. Williams et Wilkinson sont d’accord avec cela, en appuyant sur le fait que la technologie est uniquement destinée, selon eux, à porter un fœtus au terme de son développement.

Dans l’ensemble, les constats révèlent qu’à l’instar de toutes les technologies relatives à la reproduction, l’ectogenèse engendre des avis divisés. Certains peuvent y voir un moyen de favoriser l’autonomie et l’équité en matière de reproduction, car elle serait plus accessible et présenterait moins de risques pour la femme. En revanche, d’autres y voient une menace pour les valeurs familiales et sociales conventionnelles. Cela souligne l’importance d’instaurer des législations réfléchies et conformes aux besoins de chacun, en matière d’éthique et d’équité.