En analysant dix-huit années de données sur les vagues en mer du Nord, des chercheurs ont découvert que les vagues scélérates – ces masses d’eau gigantesques dont la hauteur dépasse de loin celle des vagues standards – résultent d’une interférence constructive. Autrement dit, elles naissent de l’alignement et de la fusion de plusieurs vagues ordinaires. Elles ne seraient donc pas aussi exceptionnelles qu’on le croyait, mais constituent tout simplement le produit de lois physiques maritimes connues de longue date.

Les vagues scélérates sont des vagues géantes et isolées qui se forment en pleine mer de manière soudaine. Dépassant souvent de plus de deux fois la hauteur des vagues environnantes, elles peuvent atteindre plus de 20 mètres de haut et durent généralement moins d’une minute avant de disparaître. Cela en fait des dangers potentiels pour les navires et les structures offshore.

Diverses théories ont été proposées pour expliquer leur formation soudaine. Parmi les plus populaires figure l’instabilité modulationnelle, un modèle mathématique complexe décrivant le mouvement des vagues au sein d’un canal confiné. Cependant, si la théorie a été éprouvée en laboratoire, elle ne s’applique qu’aux environnements confinés et ne peut ainsi refléter les environnements ouverts comme les océans, où les vagues se propagent librement dans toutes les directions.

« Les chercheurs peuvent générer des vagues scélérates dans un canal confiné en laboratoire, où elles obéissent à une instabilité modulatrice. Mais sans le confinement d’un canal, les vagues scélérates ne suivent généralement pas ces lois physiques et ne se forment pas de la même manière en pleine mer », explique Francesco Fedele, professeur associé de génie civil et environnemental au Georgia Institute of Technology, dans un article publié dans The Conversation.

Fedele et ses collègues ont étudié la dynamique des vagues naturelles en haute mer afin de comprendre comment les vagues scélérates se forment réellement et déterminer si elles correspondent à la théorie de l’instabilité modulationnelle. « Notre équipe savait qu’il fallait étudier directement la haute mer pour comprendre ce qui se passait réellement », explique le chercheur. « Les données réelles de la mer du Nord examinées par mon équipe ne corroborent pas l’hypothèse d’une instabilité modulationnelle ; elles révèlent une tout autre réalité », indique-t-il.

Des lois physiques simples

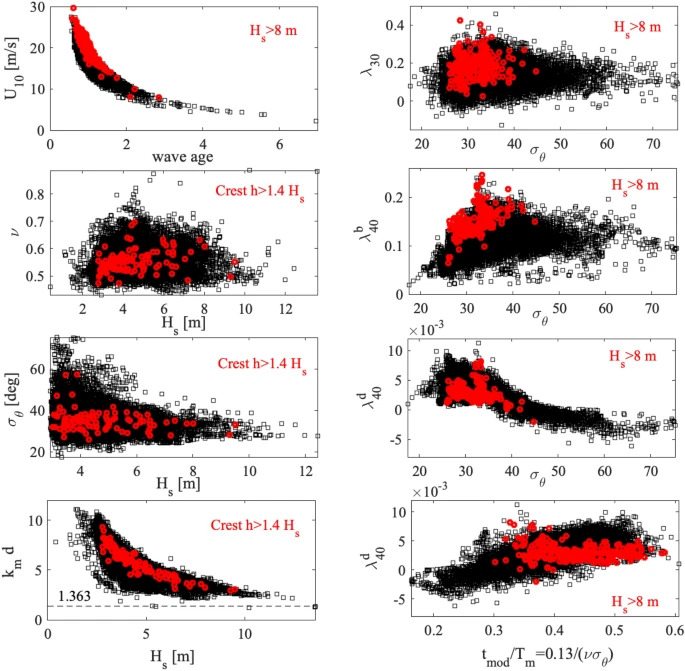

L’équipe de Fedele a analysé près de 18 ans de mesures laser haute fréquence des vagues effectuées au niveau de la plateforme pétrolière Ekofisk, en plein centre de la mer du Nord. Plus précisément, les chercheurs ont analysé 27 505 relevés de vagues collectées entre 2003 et 2020. Effectuées toutes les 30 minutes, ces relevées décrivent le taux d’élévation du niveau de la mer par rapport au niveau moyen et incluent les vagues scélérates notables telles que celle d’Andrea en 2007.

Dans des conditions normales, les vagues résultent de la force exercée par le vent au-dessus de la surface de la mer. L’effet est comparable à ce qui se passe lorsque l’on souffle sur une boisson pour la rafraîchir et que de petites ondulations se forment à la surface. Ces ondulations sont plus importantes en mer en raison de l’espace, de la force et du volume disponibles.

En revanche, les analyses des chercheurs ont montré que les vagues scélérates se forment par le biais d’un processus appelé « interférence constructive ». Cela se produit lorsque plusieurs vagues ordinaires s’alignent et fusionnent pour former une seule grande vague dont la hauteur est beaucoup plus élevée que la moyenne.

D’après l’équipe, cet effet serait amplifié par l’asymétrie naturelle des vagues : leurs crêtes sont plus abruptes tandis que leurs creux sont plus aplatis. « Nous sommes parvenus à la conclusion surprenante que les vagues scélérates ne sont pas des phénomènes exceptionnels », affirme Fedele. « Elles résultent des lois naturelles de la mer. Elles ne sont pas mystérieuses, mais plutôt simples », indique-t-il.

D’autre part, si l’interférence constructive implique en théorie qu’elles peuvent s’élever à l’infini, un effet appelé « déferlement » limite naturellement la hauteur qu’elles peuvent prendre. Cela implique qu’elles ne peuvent se maintenir au-delà d’une certaine hauteur sans se briser en écume et ainsi libérer l’excès d’énergie accumulée.

Pas aussi aléatoires qu’on le pensait

Les chercheurs ont également constaté que les vagues scélérates obéissaient à la loi quasi-déterministe. Cela signifie qu’elles laissent une sorte de signature ou d’empreinte sous la forme de groupes d’ondes révélant leur formation. « Imaginez un groupe d’ondes comme un petit ensemble de vagues se déplaçant ensemble. Elles montent, atteignent leur maximum, puis s’estompent par interférence constructive », explique Fedele. Selon lui, le suivi de ces groupes d’ondes permettrait de comprendre l’état des vagues et la manière dont elles évoluent potentiellement en vagues scélérates.

Cette hypothèse est inspirée de la théorie quasi-déterministe des ondes proposée par l’océanographe Paolo Boccotti et avançant que les vagues extrêmes ne sont pas totalement aléatoires. Les vagues environnantes suivraient un modèle identifiable formé par interférence constructive lorsqu’une vague vraiment importante est sur le point de se former.

L’équipe a par exemple étayé cette théorie en analysant les vagues de la mer du Nord lors d’une forte tempête le 24 novembre 2023. Les caméras de la plateforme pétrolière ont capturé une vague scélérate de 17 mètres de haut. En combinant le modèle quasi-déterministe et un modèle d’IA précédemment développé pour l’hydrodynamique pour déterminer son origine, les chercheurs ont constaté qu’elle provenait effectivement de plusieurs vagues plus petites qui ont fusionné.

« Reconnaître la formation des vagues scélérates peut aider les ingénieurs et les concepteurs à construire des navires et des plates-formes offshore plus sûrs, et à mieux prévoir les risques », conclut Fedele. Les résultats de la recherche sont publiés dans la revue Scientific Reports.

Vidéo : à gauche : vidéo stéréo d’une puissante tempête en mer du Nord le 24 novembre 2023, enregistrée sur la plateforme Ekofisk et à droite : signature du groupe de vagues de la vague scélérate enregistrée.