Des glaciologues révèlent que le glacier de Thwaites fond à une vitesse vertigineuse en raison de l’infiltration de l’eau de mer chaude et à haute pression à plusieurs kilomètres sous sa partie côtière. Il s’agit d’un processus physique complexe résultant du contact direct entre l’eau de mer et l’eau douce du glacier. Les résultats de l’étude suggèrent que la calotte glaciaire antarctique est plus vulnérable au réchauffement des océans qu’on le pensait.

Situé en Antarctique occidental, Thwaites est l’un des glaciers les plus instables et les plus changeants au monde. S’étendant sur une superficie d’environ 192 000 kilomètres carrés (soit plus de quatre fois la Suisse), il contribue annuellement à 4 % de l’élévation du niveau des océans dans le monde. Sa perte complète provoquerait une élévation de 3 mètres du niveau de la mer, d’où le surnom de « glacier de l’Apocalypse ».

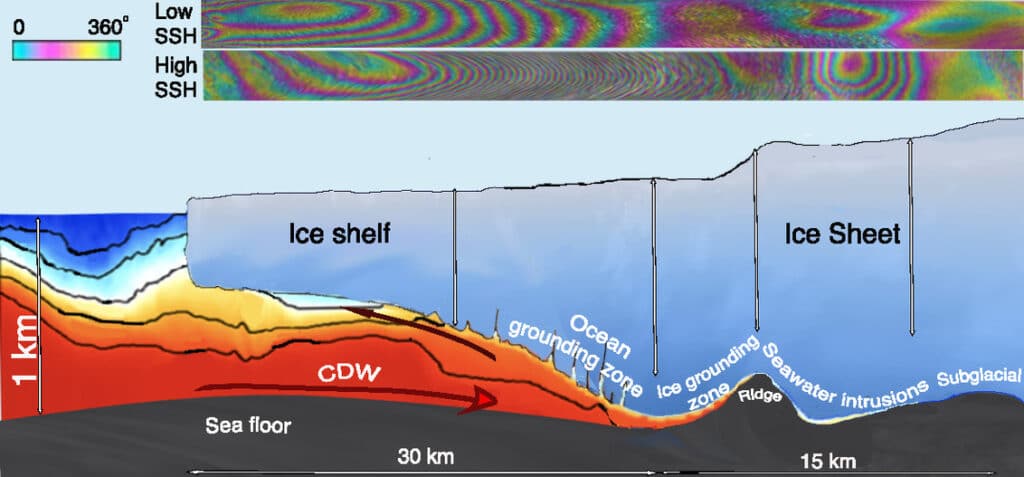

Le cycle de fonte et de perte saisonnière des glaciers est régi par un processus complexe, particulièrement vulnérable au réchauffement océanique. Une partie de ce processus se déroule au niveau d’une frontière dite « ligne d’ancrage », située entre la glace « échouée » (la partie flottante, mais encore rattachée à la côte) et celle flottant dans l’océan. La glace échouée fond plus rapidement au niveau de sa base, qui est son premier point de contact avec l’eau de mer, fragilisant ainsi l’ensemble de la structure. Cela est dû au fait que la température de congélation du mélange d’eau douce de la glace et d’eau de mer est de −1,9 °C, contre 0 °C pour l’eau douce seule. Or, la hausse des températures perturbe les courants océaniques, qui poussent l’eau de mer, plus chaude, vers les côtes de l’Antarctique.

Arborez un message climatique percutant 🌍

D’autre part, l’eau de mer entrant en contact avec la base du glacier et l’eau douce générée par le flux géothermique et la friction, s’accumulent et doivent s’écouler quelque part. Ces eaux combinées s’infiltrent alors dans la glace à travers des conduits naturels ou s’accumulent dans des cavités. Cela crée suffisamment de pression pour élever la glace au-dessus de l’eau. « Il y a des endroits où l’eau est presque à la même pression que la glace sus-jacente. Il suffit donc d’un peu plus de pression pour faire remonter la glace », explique dans un communiqué de l’Université de Californie à Irvine (UCI), Eric Rignot. « L’eau est ensuite suffisamment comprimée pour soulever une colonne de presque un kilomètre de glace », ajoute-t-il.

Cependant, les observations de ces processus dynamiques se heurtent à des difficultés majeures, en grande partie liées au manque de budget. Selon Rignot, même aujourd’hui, les glaciologues bénéficient du même budget que dans les années 1990. Les prédictions concernant l’évolution du glacier de Thwaites manquaient ainsi jusqu’à présent de précision. « Dans le passé, nous disposions de données sporadiquement disponibles, et avec seulement ces quelques observations, il était difficile de comprendre ce qui se passait », indique-t-il.

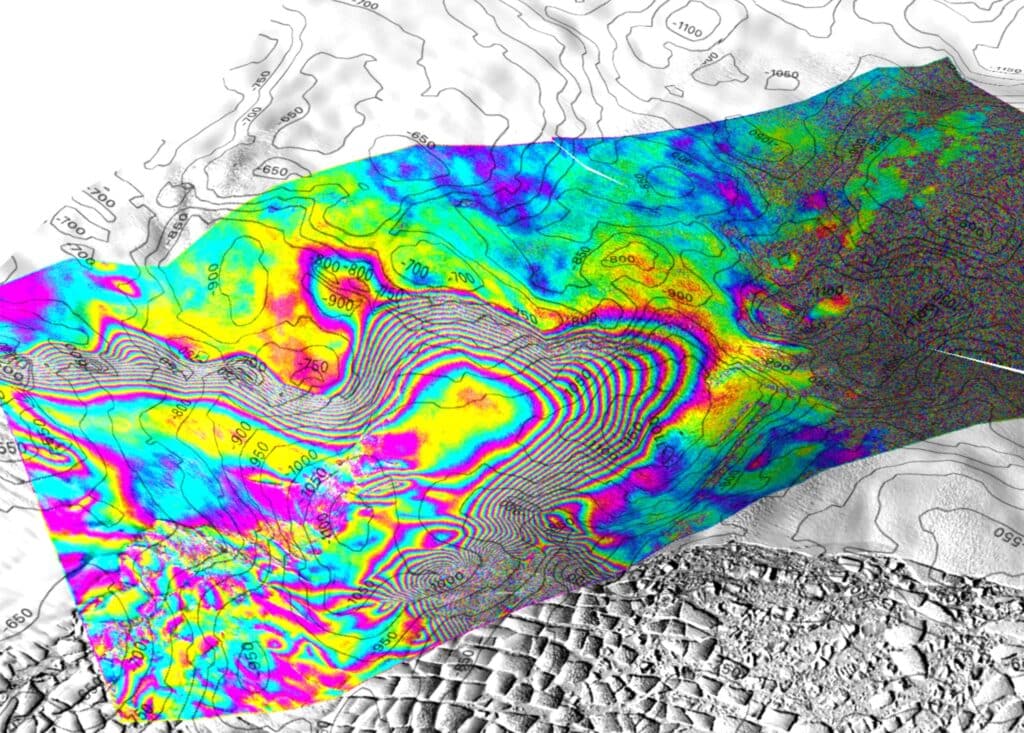

Dans le cadre de leur nouvelle étude, publiée dans la revue PNAS, Rignot et ses collègues ont collecté les données d’observations satellitaires les plus précises à ce jour. Leurs résultats suggèrent que la vitesse à laquelle le glacier évolue est sous-estimée, ce qui nécessite potentiellement une refonte des modèles de prédiction d’élévation du niveau de la mer.

Une infiltration d’eau de mer jusqu’à plusieurs kilomètres sous la glace

Pour effectuer leur enquête, les chercheurs ont utilisé les données collectées entre mars et juin 2023 par le réseau de satellites de l’entreprise finlandaise ICEYE. Le réseau forme une constellation survolant la planète en orbite polaire, qui permet, en raison de la rotation de la Terre, de survoler régulièrement l’ensemble du globe. Chaque satellite dispose d’un radar interférométrique à synthèse d’ouverture, permettant de suivre avec précision les montées et les descentes ainsi que la courbure de la glace échouée de Thwaites. Plus précisément, il permet de relever les déplacements de sa ligne d’ancrage avec une résolution quotidienne et un niveau de précision de l’ordre du centimètre.

Les chercheurs ont constaté que les cycles de montée et de descente du glacier étaient étroitement coordonnés avec celui des marées. À la marée haute, l’eau de mer s’infiltre puis reflue petit à petit du dessous du glacier. Il arrive aussi parfois qu’elle parvienne à s’infiltrer plus loin et y reste piégée. Les données radar ont montré que l’eau de mer chaude et à haute pression pouvait s’infiltrer jusqu’à plusieurs kilomètres sous le glacier, à travers des conduits de 5 à 10 centimètres d’épaisseur.

Toutefois, bien qu’ils suggèrent que l’ampleur des impacts du réchauffement océanique sur le glacier de Thwaites soit sous-estimée, les résultats ne permettent pas encore d’évaluer avec précision dans combien de temps l’infiltration d’eau de mer pourrait être irréversible. Néanmoins, les chercheurs estiment qu’ils permettront de stimuler les recherches dans la région de sorte à améliorer les modèles de prédiction. « En améliorant les modèles et en concentrant nos recherches sur ces glaciers critiques, nous essaierons d’obtenir ces chiffres au moins sur des décennies plutôt que sur des siècles », conclut la coauteure de l’étude Christine Dow, de l’Université de Waterloo, au Canada.